在郑州某个老旧小区的巷口,每天傍晚都会出现一个摆袜子摊的女人。她总是穿着长袖衫,即便盛夏酷暑也不愿挽起袖口。路过的人偶尔会注意到她低头整理货品时,手腕处若隐若现的暗红烫疤——那是一段长达七年的噩梦留下的印记。女人名叫李萍,她的故事里藏着无数被家暴女性的缩影:隐忍、逃离、抗争,以及至今未愈合的创伤。

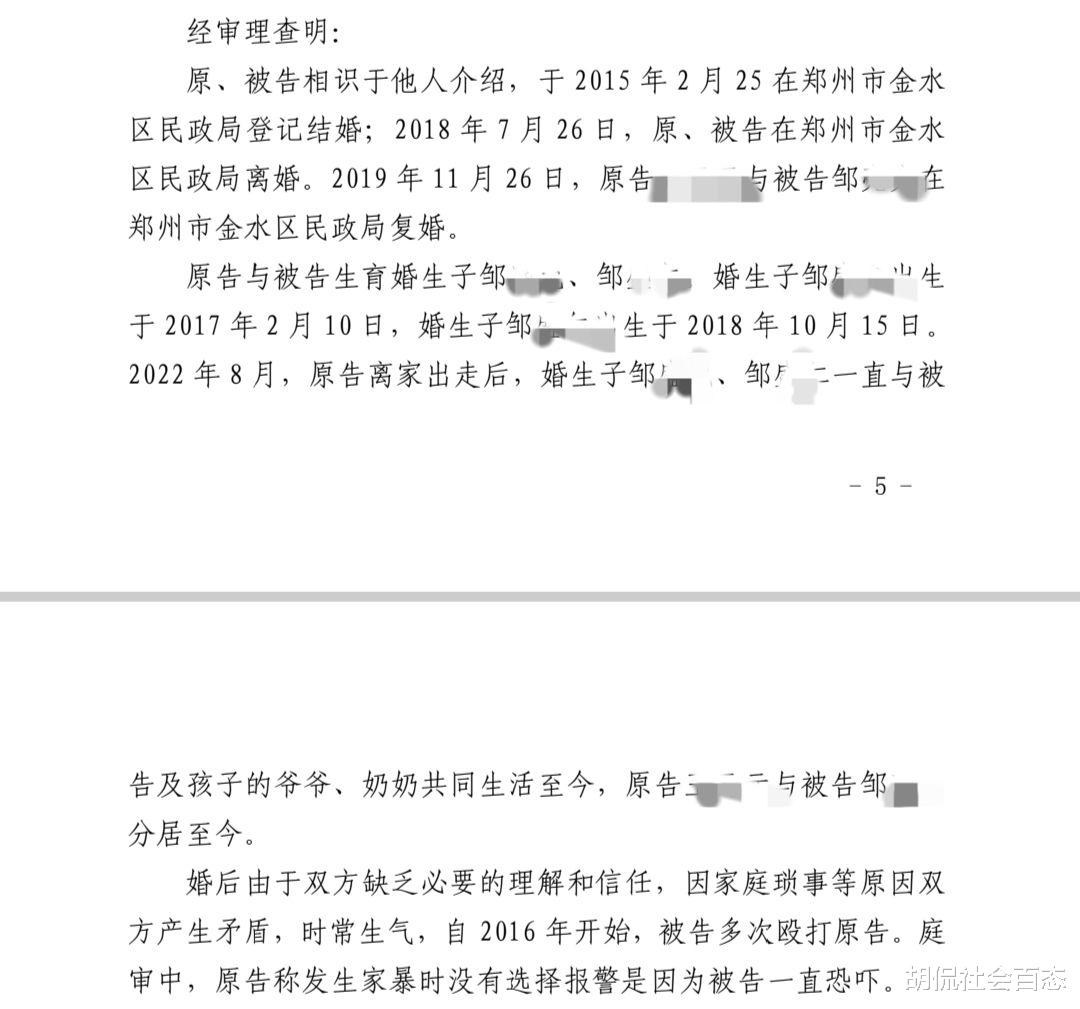

据2025年4月6日的媒体报道称,2014年,经人介绍,李萍认识了在农牧行业小有名气的邹某。初次见面时,对方穿着整洁的衬衫,说话带着生意人特有的热情,很难让人联想到婚后的暴力阴影。婚后第三个月,第一次家暴毫无预兆地降临。因琐事争吵后,邹某抬手就是一记耳光,打得李萍耳内轰鸣。“我捂着脸蹲在地上,他却骂我‘装什么可怜’。”她后来在妇联的调解记录里写道。从那以后,拳脚相加成了家常便饭,烟头烫、皮带抽,甚至孕期施暴——怀孕四个月时,她因孕吐吃不下饭,被按在沙发上殴打,最终导致两次流产。

更令人窒息的是精神控制。邹某不准她与娘家人联系,动辄威胁“敢说出去就打断你的腿”。李萍曾在寒冬被脱光衣服赶出家门,在楼道冻至昏迷;被逼迫喝下尿液,理由是“让你记住谁才是主人”。这些细节被记录在2022年的报警笔录中,也让接诊医生震惊:“肋骨骨折、全身软组织挫伤,还有严重的应激障碍,这不是普通家庭矛盾。”

2022年夏天,邹某酒后将她的头撞向茶几,鲜血直流。李萍趁乱逃到娘家,在弟弟的坚持下报警。警方到场时,看到她卧室里藏着的“伤痕日记”:泛黄的笔记本上,密密麻麻记着每次施暴的时间、原因和伤势。“2021年3月15日,烟头烫左手腕;2022年1月7日,皮带抽背部,淤青持续15天……”妇联工作人员翻看着这些记录,眼眶通红。

2023年3月,法院判决离婚,李萍获得次子抚养权。但判决书生效后,邹某将孩子藏匿,并组织亲属阻挠探视。李萍的父亲上门沟通时,被推搡致伤,医院诊断为“右肩软组织挫伤”。她申请强制执行,得到的回复却是“被执行人下落不明”。而此时,邹某仍在朋友圈发布公司聚餐照片,甚至起诉要求变更抚养权,理由是“女方经济能力不足”。

更让李萍绝望的是债务危机。婚姻期间,邹某以生意周转为由,让她在多个平台借贷30余万元。离婚时,他早已将大部分财产转移至亲属名下,留下一堆逾期账单。“每天接十几个催收电话,凌晨三点还会收到威胁短信。”她指着手机里的还款记录,“这些债像石头一样压着,可我连孩子的面都见不到。”

事件在网络曝光后,网友发现邹某曾写下《婚姻保证书》,承诺“再动手就净身出户”,却在签字后不到两个月就再次施暴。评论区里,有曾经的合作伙伴透露:“他在酒局上常说‘女人不打不成器’”;更多女性分享相似经历:“我被家暴时,婆婆说‘男人脾气大点正常’”“报警后警察说‘夫妻吵架我们管不了’”。一条高赞评论写道:“原来不是所有女人都能‘一判就离’,原来离婚只是噩梦的另一个开始。”

如今的李萍借住在表弟的车库里,墙面渗水发霉,唯一的装饰是床头小儿子的照片。她在超市做理货员,每月工资除去母亲的药费所剩无几。路过幼儿园时,总会盯着穿蓝色外套的孩子发呆——那是儿子最喜欢的颜色。“上周梦见他哭着喊妈妈,醒来后发现枕头湿了一片。”她说这话时,手指反复摩挲着判决书边缘的毛边,纸页早已起皱。

个人看法:李萍的故事不是个例,而是一面镜子,照出了家暴受害者在婚姻制度、法律执行与社会偏见中的艰难处境。当暴力被视为“家务事”,当“为了孩子忍忍”成为劝和的借口,实际上是在为施暴者铺路。我们必须意识到,家暴从来不是“夫妻矛盾”,而是权力压迫下的犯罪;离婚判决不应是终点,而应是保护机制的起点——从证据固定到财产保全,从执行监督到心理干预,每个环节都需要更刚性的制度支撑。但愿家暴不是女人的宿命,抗争值得被听见,而迟到的正义,永远不会失去意义。