2025年,教育、资本市场和社会现象的三幕大戏,无疑呈现出一个复杂的格局。高校转设、502名大学新生集体爽约、以及上市公司回购热潮,这些看似毫无关联的事件,却勾勒出一幅关于选择、责任与时代变化的生动画卷。如果你以为这只是简单的新闻,那未免低估了背后隐藏的深意。

“高校关停与转设:是失败,还是转型?”

听说过“农业大学科学技术学院”吗?可能没听说过也没关系,因为它已经不复存在了。与它一起消失的,还有南京中医药大学翰林学院、同济大学浙江学院、北京师范大学珠海分校。这些名字听起来响亮的高校,曾经或依附名校,或借地利之势,却最终因招生不力、定位模糊走向关停。

说到这里,你可能会想:“不是号称教育资源越来越丰富吗?怎么还有学校招不到人?”问题就在于,教育资源的丰富并不等于优质资源的均衡分配。独立学院、分校区,虽然看上去是个“高大上”的名头,但考生和家长的眼睛是雪亮的。头顶光环的学校未必有真材实料,专业设置和市场需求的脱节、民办教育的高学费等问题,早已将隐患埋下。

而这种现象背后的深层逻辑,正是“专业为王,选择为本”。学生们越来越懂得将“专业”与“未来”挂钩。农业、冷门理工科、甚至部分文史类专业在就业市场上并不吃香,而热门的计算机、人工智能、金融等更具吸引力。时代在变,教育领域的优胜劣汰也只是必然。

502名大学新生集体爽约:学历焦虑是一场全民狂欢

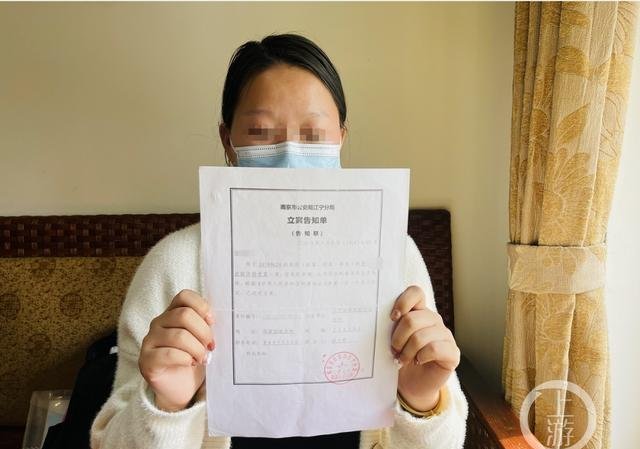

再来说说山东这两所学校的502名爽约新生。化工职业技术学院和航空科技职业学院,听名字还挺“专业化”,但现实却是“招生艰难”。为什么呢?第一,这两所学校只招专科生,在本科录取率高达35%的今天,很多学生宁愿复读一年,也不愿读一个“起点低”的学校。第二,民办院校学费偏高,让不少家庭望而却步。掏10万块钱读一个就业前景堪忧的专业,何必呢?

更有意思的是,这502名学生的“集体行为”,其实反映了当代年轻人对“学历”的重新定义。曾经,考上大学是铁饭碗的代名词;如今,学历只是敲门砖,更多人开始关注“门后”的世界。学历焦虑与就业困境交织,让学生们对选择更为谨慎,而这样的“爽约”,某种程度上也是一种态度:宁可重来,不愿将就。

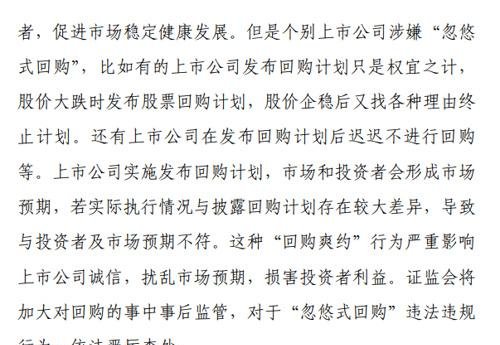

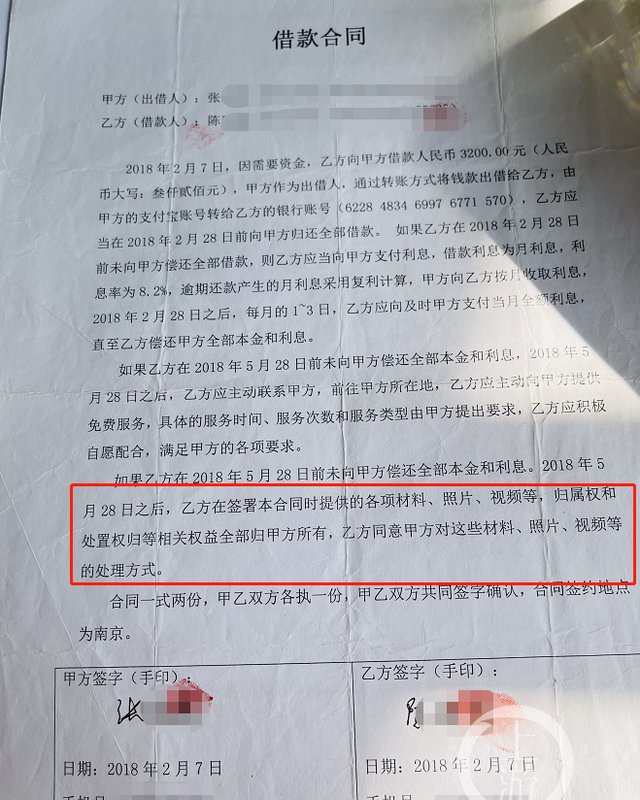

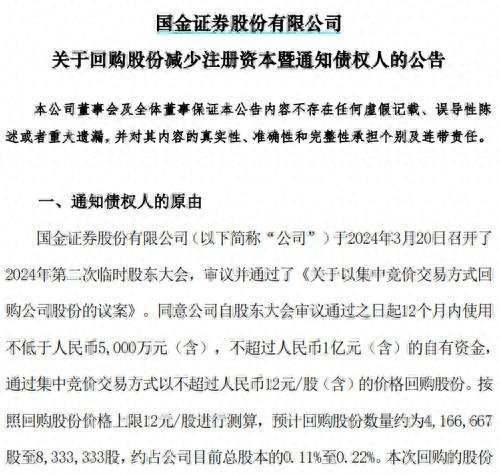

上市公司回购潮:资本市场的“真香”与“忽悠”

再来看资本市场的另一场大戏:上市公司“注销式回购”的潮流。今年已有超过800家公司披露回购计划,回购金额上限接近千亿元。不少行业龙头公司,如比亚迪、美的集团等,也加入了这场资本狂欢。表面上看,这似乎是一场回馈股东的大好事,毕竟注销式回购能够减小总股本,提升每股收益。但真的是这样吗?

资本市场从来没有那么简单。回购有诚意,还是“忽悠式回购”,是一个值得深究的问题。现实中,一些公司发布了回购计划,却迟迟不行动,甚至被投资者质疑为“玩弄市场情绪”。例如山子高科,原计划回购金额下限为6亿元,结果回购了101万元,比例仅为0.17%。这样的回购行为,难免让人怀疑其初衷。

更有意思的是,这些回购动作背后隐藏着上市公司的财务困境。业绩亏损、现金流吃紧,却还要打着回购的旗号“稳定股价”,这样的公司是否能真正兑现承诺?投资者的信心又该如何重建?

时代洪流中的选择、责任与反思

无论是高校被关停、学生集体爽约,还是上市公司回购计划,这些事件其实都围绕着一个问题:当选择与责任出现冲突时,我们该如何平衡?

对于学生来说,选择学校不仅仅是选一个文凭,还是为未来画蓝图。盲目追逐热门专业,或者因学历焦虑而频繁复读,真的能解决就业困境吗?对于高校来说,如何找到适合自己的定位,如何真正为市场培养有用的人才,才是生存的关键。至于资本市场,上市公司在用回购“取悦”股东时,是否真正考虑了长远的责任?这些问题都没有绝对的答案,但却值得深思。

那么问题来了:在这场关于选择与责任的博弈中,你站在哪一边?是拥抱现实,还是坚持理想?对此,你怎么看?