在保研竞争中,大学生为何如此“卷”?

近年来,保研(保送研究生)成了大学生深造的首选方式,不少人戏称这是一场“没有硝烟的战争”。根据数据显示,超过80%的大学生将保研视为首选深造途径。这并不难理解:考研的竞争日益激烈,保研生却在就业市场上备受青睐。数据显示,保研生的简历通过率比考研生高出25%,而在高端人才储备池中,保研生的占比更是高达45%。如此看来,保研不仅是一条相对“稳妥”的深造途径,更是一条通往高薪、高端岗位的捷径。

但问题来了,同样是研究生,为什么保研生的“含金量”会显得更高?有些人可能觉得这是一种不公平,但让我们换个角度想想:你是企业招聘负责人,会倾向于选择在本科阶段四年始终优秀的人,还是只在考研复习那一年冲刺突击的学生?四年如一日的努力,是否比短期的拼搏更能体现一个人的自律和潜力?答案显而易见。

保研:精英赛道的“入场券”

保研的竞争激烈程度,堪比一场奥运会。名额有限,机会宝贵,尤其是那些保研率较高的学校,往往成为高三学子择校时的重要标尺。比如,北京大学以65.07%的保研率排名第一,清华大学尽管跌至第三,但保研人数突破两千,这些顶尖高校的保研数据无疑吸引了无数目光。

这份“香饽饽”并不属于所有人。在很多学校,保研名额被严格控制,只有那些成绩优异、综合素质突出的学生才能脱颖而出。而对于一些早有深造计划的高三学子来说,选择一所保研率高的大学,仿佛为未来的深造铺平了道路。假设A校的保研率是60%,B校只有30%,即便你在两所学校的努力程度相同,结果却可能天差地别。这无疑让人们在选择大学时,更多地考虑“保研率”这个硬性指标。

但冷静下来想一想,保研率真的是唯一的择校标准吗?答案显然是否定的。仅仅关注保研率,而忽略学校的综合实力、学科优势和个人发展规划,无疑是一种“短视”的选择。比如,国科大的保研率虽然稳居第二,但由于本科生人数较少,实际保研人数仅有262名,这些数据提醒我们:在看保研率的同时,也要关注学校的整体资源和平台。

院校之间的“排位赛”

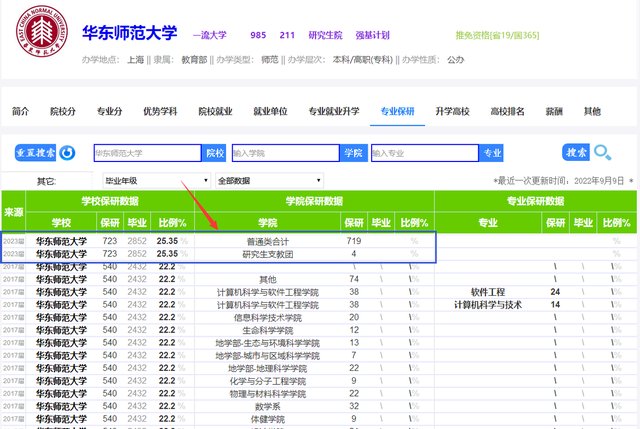

2025年最新的保研率榜单中,除了北大、清华这些“常青树”,一些“黑马”院校也表现亮眼。比如,华东师范大学保研率达到35.48%,排名上升49位,堪称新晋黑马。不仅如此,一些师范类院校的保研率也有所提升,比如华南师范大学、广西师范大学等,这背后折射出政策对师范教育的重视。

师范类院校保研率的提升,离不开教育行业的新变化。随着社会对教师素质要求的提高,学历的重要性愈发凸显。要想在教师行业中脱颖而出,不少人选择“升学历”,这也让师范类院校的保研竞争更加激烈。试想一下,当一群优秀的本科生争夺有限的保研名额时,究竟需要怎样的努力才能站上金字塔顶端?

努力,是保研的唯一通行证

那些能够成功保研的学生,几乎都离不开“努力”二字。他们在大学四年里,认真对待每一门课程,积极参与科研项目,全面提升自己的综合素质。相反,那些想着“上了大学就可以放松了”的人,恐怕早已在竞争中被淘汰。

需要注意的是,保研并不是“绝对的公平”。它看重的是你四年的积累,而不是短期的突击。无论是企业还是导师,都更愿意选择那些在长期学习中展现出过人毅力和能力的人。保研的竞争,不仅是智力的较量,更是意志力的比拼。

保研率:高考生的择校指南,还是压力来源?

高考生在选择大学时,越来越多地将“保研率”纳入考量。这份榜单不仅给了他们更多参考,也为他们提供了新的择校思路。比如,保研率较高的学校,虽然保研机会多,但留给考研生的名额相对较少,竞争更为激烈。而那些保研率较低的学校,反而可能成为考研党的“天堂”。

当我们讨论保研率时,不能忽视一个事实:一所大学的资源丰富度和平台高度,往往决定了学生未来的就业和深造机会。保研率只是学校实力的一个侧面,真正能让你脱颖而出的,还是你自身的努力。

从“名利场”到“人生规划”

保研是大学生活的一个重要目标,但它并不是唯一的出路。正如南方科技大学和上海科技大学这样的新兴院校,尽管历史短暂,却凭借强劲的发展势头吸引了众多优秀学子。一所大学的选择,不仅要看它的过去,更要看它的未来。

更重要的是,无论选择保研还是考研,努力都是成功的关键。那些认真对待每一门课、积极参与科研实践、不断提升自己的学生,总能在竞争中脱颖而出。大学生活,不是用来“混”的,而是用来“拼”的。只有拼过、努力过,才能为自己的未来铺就更宽广的道路。

对此,你怎么看?保研真的比考研更“公平”吗?在这场没有硝烟的战争中,你会选择哪条路?欢迎评论分享你的看法!