在近年来的一场高等教育变革中,中国的985高校——那些被认为是最顶尖的学府,却意外地被卷入了一场“冷门专业危机”。是的,这些曾经让人挤破头想进的学术殿堂,如今却在一些专业招生上遭遇了前所未有的尴尬局面:招生计划无人问津,专业招生“爆冷”。这到底是怎么回事?今天咱们就来好好聊一聊。

谁能想到,985高校也会有“低谷”时刻?

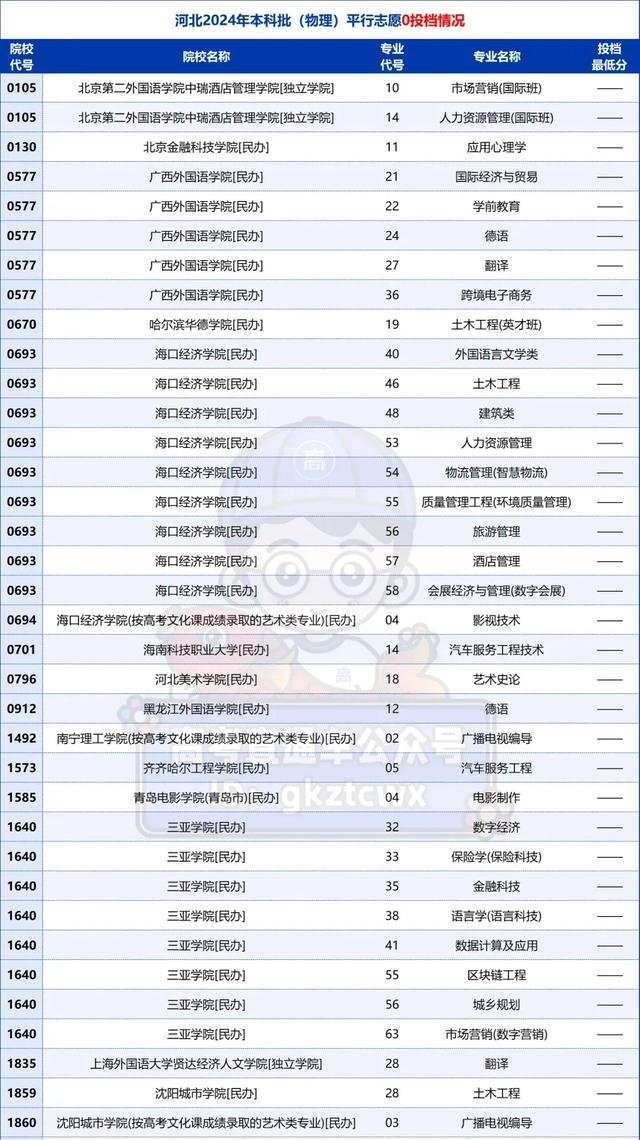

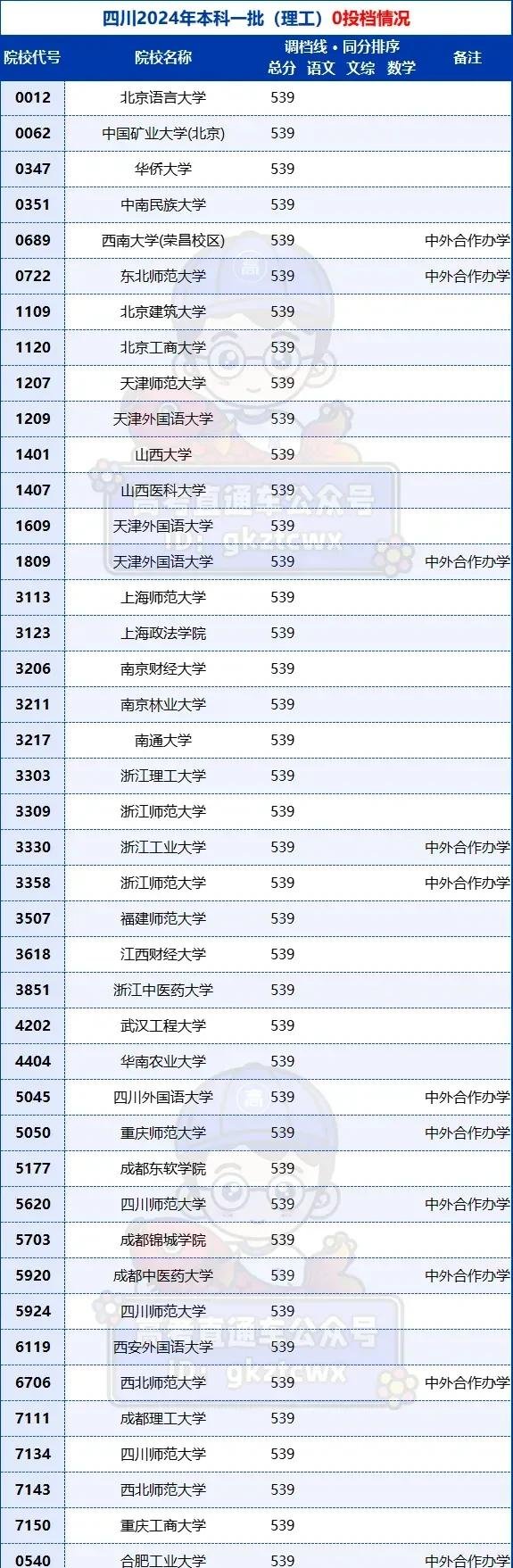

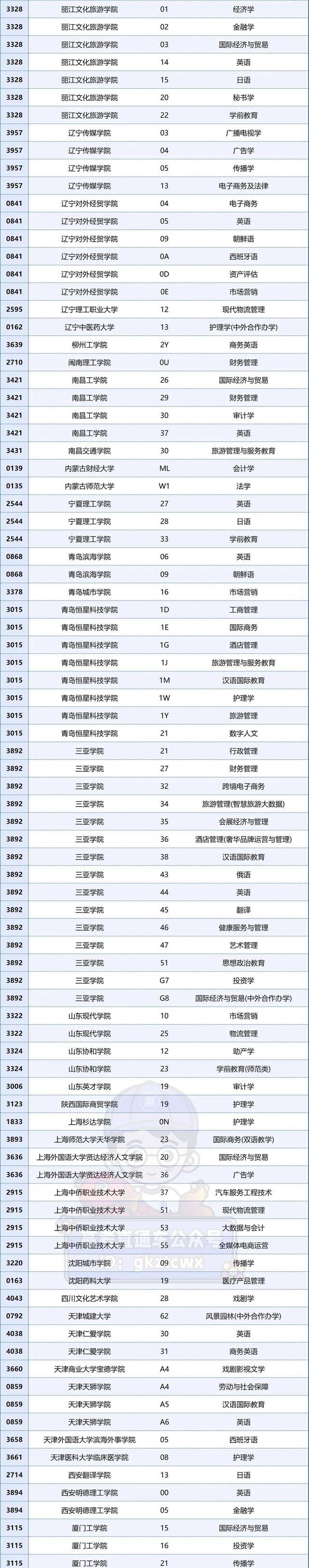

我们总以为,985高校的光环无坚不摧,考生为了进入名校甚至愿意牺牲专业志向。但事实证明,时代变了。河南省教育考试院公布的征集志愿信息中,赫然出现了29所985高校的“缺额名单”。其中,连浙江大学、南京大学这样的顶级名校都榜上有名。而更令人咋舌的是,一些专业甚至无人报考,出现了“断档”的现象。

比如说,吉林大学国家专项计划招生81人,缺额32人;西安交通大学的两个试验班,直接挂零。冷门专业断档的戏码,俨然已经成了985高校招生的“新常态”。

那么问题来了,为什么会有这种现象?985高校不是香饽饽吗?

我们先来看看考生们的心态变化。以前,考生和家长的逻辑很简单:学校越好,未来越光明。因为985高校提供的不仅是教育资源,还有社会认可度和就业光环。可如今,大家的逻辑变了:光环再强,也得先看看专业值不值!

举个例子吧,东北大学在河南的工科试验班投放21个名额,录取人数仅3人,剩下18个名额无人问津。这些冷门专业,什么矿物加工、资源勘查之类,听起来就像是“就业市场的边缘地带”。考生们一算账:上了冷门专业,毕业后找不到好工作,985的光环还有啥用?

再看看新闻学。曾经风光无限的新闻学专业,如今也成了招生“冷板凳”。 浙江大学的新闻学专业今年居然无人报考!这背后离不开张雪峰的“神预言”。他曾在直播里对一位考生说:“590分去学新闻,还不如随便挑个热门专业。”这一句话,直接戳破了新闻学的就业泡沫。考生们当然不是傻子,知道传统媒体的就业市场早就饱和,而新媒体的门槛又低得离谱——四年直播就能干的活儿,为什么要花四年时间去学新闻?

冷门专业的就业困境,才是考生避而远之的根本原因。

从“矿物加工”到“新闻学”,这些专业都面临着一个共同问题:它们的就业市场已经饱和,甚至萎缩。矿物加工曾是资源型经济的宠儿,但在经济转型的大背景下,这些行业的需求早已大不如前。而新闻学则是受到了互联网的冲击,传统媒体岗位锐减,新媒体又不需要专业学历支撑。毕业生们发现,自己学了四年,连找一份体面的工作都难。

当然,这背后还有一个重要因素:国家专项计划的知晓度不高。

国家专项计划主要面向贫困地区招生,对学籍和户籍有严格限制。这就导致了招生范围的缩小,而很多考生和家长甚至不知道这种招生渠道的存在。相比之下,普通类招生因为没有门槛限制,自然更受考生青睐。这样一来,985高校的专项计划招生出现缺额,也就不足为奇了。

面对这样的“冷场”,高校和政府都不是坐以待毙。

为了避免更多断档现象,高校正在调整专业设置,希望能跟上市场的节奏。比如,通过削减冷门专业招生计划,增加热门专业名额;或者直接撤销一些长期无人问津的专业。政府方面,也在试图通过政策引导高校优化专业布局,让专业设置更符合产业发展需求。

但问题是,这些调整需要时间,而考生和家长的择校逻辑却在快速变化。大家对名校光环的迷信已经减弱,越来越多的人开始选择“普通学校的热门专业”,而非“名校的冷门专业”。这种趋势,可能会对985高校的招生格局产生深远的影响。

那么,985高校的“冷门危机”会长期存在吗?

答案是:很可能会。因为考生和家长越来越理性了,他们不再盲目追求名校的头衔,而是更加注重专业的实用性和就业前景。对于高校来说,这既是挑战,也是机遇。如何在保住学术优势的同时,适配市场需求,将是未来发展的关键。

从另一个角度看,这种“冷门危机”也提醒我们:教育的意义不仅是传授知识,更是培养适应社会需求的人才。那些冷门专业或许并非毫无价值,但它们需要找到自己的定位,重新赢得考生的信任。

那么,作为考生和家长,我们该怎么办?

其实很简单:在选择学校和专业时,理性评估自己的兴趣和能力,同时综合考量就业市场的实际需求。 如果你对冷门专业有强烈的兴趣,并且有信心克服就业难题,那就勇敢去追梦!但如果你只是为了名校光环而选择冷门专业,最好还是三思而后行。

教育,是一场关于未来的投资,而不是一场关于头衔的博弈。无论是选择热门专业还是冷门领域,关键在于找到自己的方向。毕竟,人生的价值,远远不止一张名校毕业证书。

那么问题来了:如果是你,你会选择“普通学校的热门专业”,还是“名校的冷门专业”?又或者,你觉得985高校该如何扭转“冷场”局面?对此,你怎么看?