西周末年,周幽王因宠幸褒姒,失信于诸侯,最后导致遭遇了犬戎之祸,其最后也在骊山被杀身亡。

在当时镐京一带地震频发,为了自身安全和躲避戎狄等外患,周平王即位后,便于第二年(前770年)迁都至洛邑,即历史上的东周。

自此,周天子的王权日渐衰落,再也无法驾驭诸侯,其影响力也就仅限于国都,其地位还不如诸侯列国。

当周大夫行役到宗周(即镐京),看到宗朝宫室故地,已经全部变成了禾黍,内心彷徨不忍离去,悲伤难止,故有感而发:“彼黍离离!彼黍之苗?行迈靡靡,中心摇摇。”

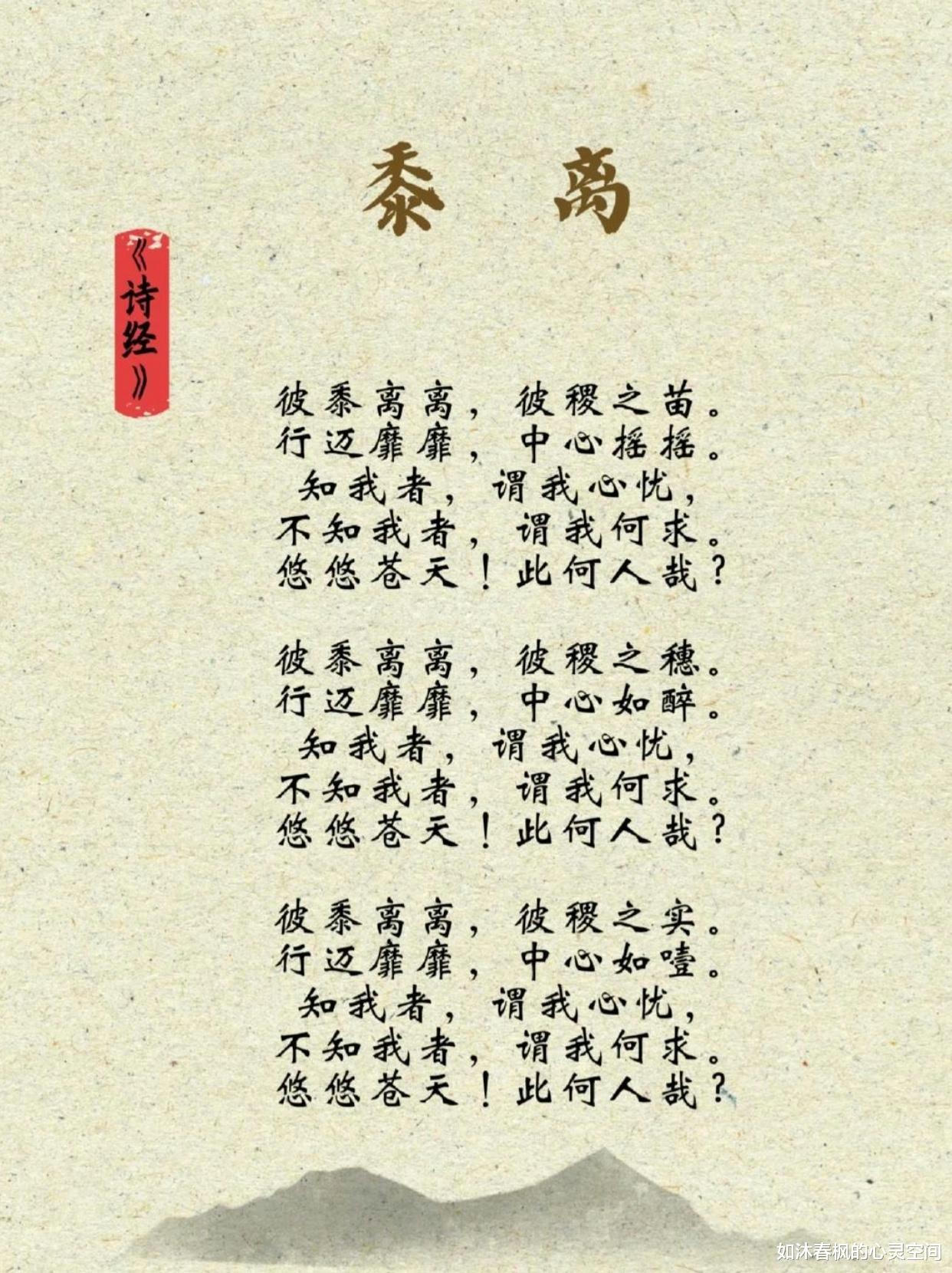

出自于《诗经·王风》中的《黍离》,是东周都城洛邑周边地区的民歌。作为千古凭吊至绝唱的《黍离》,体现了典型的文人忧思。该诗以强烈的声情表现,深厚的文化蕴涵,成为乱离迁流之时漂泊心灵的归宿。

《黍离》全诗用黍、稷起兴,从诗中我们可以感受到作者心中的那份悲凉之感:当其走到宗周宫殿故址的时候,看到的是生长茂盛的农作物。

一想到往日巍峨的宫室、昔日的繁华地带,如今却变成了青青稷苗,看到此情此景,作者心中感慨万千,残酷的现实触动了他积郁已久的忧思,万千复杂的情感一起涌上心头。

看到眼前那离离下垂的黍稷,作者的心情与它们一样,都是沉甸甸的,他仿佛看到了昔日人们慌忙逃命的情景:

战争开始了,老百姓来不及将粮食带走,匆匆逃亡时,黍稷洒落一地,也没有人顾得上去收拾。

“彼黍离离,彼稷之穗”,看,黍稷都抽出穗来了,它们的长势虽然都很好,但是作者的心情却是又喜又愁。

喜的是黍稷长势好,必将会有大丰收,若是在昔日,老百姓安居乐业,看到这长势喜人的黍稷,自然是开心的。

然而如今的实际情况却是,老百姓流离失所,不知身在何方,一想到这个,作者内心就充满了愁思。

时间匆匆而过,作者却仍然不愿离去,站在破败的宫室边,发出了“彼黍离离,彼稷之实”的沉思:秋天驱散了夏日的炎热,看到黍稷结出了饱满的果实,作者心中却没有一丝的喜悦,反而更增凄凉,这让作者更加痛苦郁结。

整首诗中三章反复出现了“行迈靡靡”的诗句,这里用脚步的迟缓,来抒发作者内心的沉痛之情,只因作者心中的愁思无处倾诉,只能回到故都进行缅怀。

“知我者,谓我心忧,不知我,者谓我何求”,诗中这句反复咏叹,化为无限的惆怅与迷惘,吟唱出所有不被人理解的忧思与沉痛。

知音难求,这是大众普遍的心理,那么读者是否能够成为“我”的知音,是否能够知道“我”内心的忧悲,是否理解“我”何所求、何所不求。

这里的“我”,不再是确指,或许是物是人非的悲戚,或者是知音难觅的遗憾,又或者是世事沧桑的感叹。

虽然作者在诗中没有提到其流亡的原因,但是他一路上的忧伤,就像他此时面前无尽的路途一般,于是他发出“悠悠苍天,此何人哉”的无可奈何的愤怒和质问。或许在当时,并没有人能够理解作者的孤独和悲伤。

作者在诗中发出“此何人哉”的质问,可以是对某个人的追责,也可以是理解为一个不合时宜的自嘲,或者是向天的发问。

纵观《黍离》整首诗,作者在抒发内心沉痛之情时,其情感是“中心摇摇”“中心如醉”、“中心如噎”,以此来表达作者内心越来越强烈的痛苦之情。

作者忧国忧民,最后向天发问:这种历史悲剧是谁造成的?作者采用这种质问的方式,使艺术效果更佳强烈,也给读者留下了思考的空间,而“黍离之悲”也由此成为亡国之痛的代名词。

从艺术手法上来看,《黍离》通过采用兴的手法,触物起兴,由眼前茂盛生长的黍稷,联想到昔日繁盛如今却已不在的故国,通过明显的反差,来加深诗人内心的哀思。

在语言上,重章叠句的复沓结构,也使《黍离》整首诗富有节奏感,形成了一唱三叹的曼妙效果。全诗中一唱三叹,回环往复,不得不说,《黍离》不愧是一曲动人的哀歌。

参考文献:

[1]兰波.《王风·黍离》:说不尽的“黍”“稷”[J].当代学生,2019(12):40-41.

[2]鲁峡.低转婉回的忧伤之声——《王风·黍离》的诗情表现及影响[J].名作欣赏,2005(02):4-7.

(图片来源:网络,侵删)

作者简介:多平台创作者,花茶养生达人,著有散文合集《幸福那些小事情》。读书养人,花茶养生,用读书和花茶成就健康、不断成长的人生。