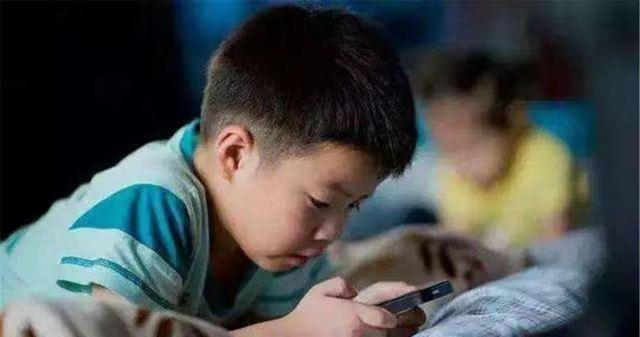

在我们的生活中,常常能听到家里的老人这样叮嘱:“晚上可别把孩子的衣服晾在外面,也别带孩子出去瞎溜达。”

可要是你追问老人,为什么不能这么做,他们往往也说不出个所以然来,只是强调这是老祖宗传下来的规矩,照做准没错。

这就不禁让人好奇,这看似神秘的说法背后,究竟有没有科学依据呢?

孩子抵抗力差,夜晚危机四伏

孩子正处于生长发育的关键时期,身体的各项机能还没有完全发育成熟,尤其是免疫系统,相对成年人来说比较薄弱。

夜晚,气温通常会明显下降。即使是在炎热的夏天,到了晚上,温度也会有所降低,更不用说春秋季节和寒冷的冬天了。

孩子的体温调节能力相对较弱,他们可能无法像大人一样迅速感知到寒冷并做出反应。

如果在晚上带孩子外出,当他们感觉到冷的时候,家长可能还没有及时察觉到,或者因为没有随身携带足够的衣物,无法及时为孩子添加。

一旦孩子着凉,就很容易引发感冒、发烧等疾病。

除了温度的变化,夜晚的环境中,细菌和病毒也更加活跃。

白天,阳光中的紫外线有一定的杀菌作用,能抑制细菌和病毒的生长繁殖。

但到了晚上,没有了阳光的照射,这些有害微生物就开始 “活跃” 起来。

孩子在外面玩耍时,很容易接触到各种物体表面,而这些表面可能就附着着大量的细菌和病毒。

比如公园的长椅、滑梯扶手等,孩子用手触摸后,再不经意地揉眼睛、摸嘴巴,就很容易将病菌带入体内,从而引发疾病。

视觉发育未完善,黑夜引发恐惧

对于年幼的孩子来说,他们的视觉系统还处于发育阶段,还不能像成年人一样清晰地视物。

在白天,明亮的光线和丰富的色彩能让孩子更好地观察周围的世界,但到了晚上,情况就大不一样了。

夜晚的环境比较昏暗,物体的轮廓变得模糊不清,孩子的眼睛需要更加努力地去分辨周围的事物。

而对于一些年龄较小的孩子来说,他们可能还无法完全理解这种视觉上的变化。

当他们看不清周围的东西,尤其是看不到爸爸妈妈的脸时,就会感到恐惧和不安。

夜晚外出玩耍,睡眠质量难保

充足的睡眠对于孩子的身体发育至关重要,尤其是在夜晚,身体会分泌大量的生长激素,这些激素对孩子的身高增长、器官发育等都起着关键作用。

而孩子的生物钟相对比较规律,他们需要在固定的时间入睡,以保证充足的睡眠时间。

如果晚上带孩子出去玩耍,外面热闹的环境和新鲜的事物会吸引孩子的注意力,让他们兴奋不已。

即使孩子已经感到困倦,也会因为周围的刺激而强忍着疲惫,继续玩耍。

这样一来,孩子的睡眠时间就会被推迟,而且即使回到家后很快入睡,由于之前身体处于兴奋状态,睡眠质量也会受到影响。

长期睡眠不足或者睡眠质量差,会导致孩子的生长激素分泌减少,从而影响他们的身体发育。

研究表明,那些经常熬夜、睡眠不足的孩子,在身高、体重等方面往往会落后于同龄人。

此外,睡眠不足还会影响孩子的记忆力、注意力和学习能力,对他们的未来发展产生不利影响。

所以,为了孩子的健康成长,家长应该尽量保证孩子在晚上有足够的睡眠时间,避免带他们在晚上长时间外出玩耍。

夜晚出行,这些事项要牢记

虽然我们说晚上尽量不要带孩子出去,但有时候可能因为一些特殊情况,不得不带孩子在晚上出门。

那么,在这种情况下,家长需要注意些什么呢?

首先出门前,一定要根据天气情况给孩子穿上合适的衣物。

可以选择轻便、保暖的羽绒服、毛衣等,再配上帽子、围巾和手套,保护好孩子的头部、颈部和手部等容易着凉的部位。

如果是婴儿,还可以在婴儿车里铺上厚厚的毛毯,确保孩子在外出过程中不会感到寒冷。

其次夜晚光线不好,为了确保孩子的安全,一定要准备好照明工具。

可以给孩子准备一个小手电筒,让他们自己拿着,照亮前方的道路。

如果是推着婴儿车出门,最好选择带有照明功能的婴儿车。

这样在行走过程中,既能看清路面情况,也能让周围的人更容易注意到婴儿车,避免发生碰撞。

最后也是最重要的,在外出过程中,家长要时刻让孩子在自己的视线范围内,紧紧拉住孩子的手,尤其是在人多的地方。

孩子的好奇心很强,很容易被周围的事物吸引而乱跑。如果在晚上,孩子一旦跑开,很容易发生意外。

所以,家长要时刻保持警惕,确保孩子的安全。

通过以上的分析,我们可以看到,晚上不带孩子出去确实是有科学依据的。

当然,我们也不是说完全不能在晚上带孩子出门,只要做好充分的准备和注意事项,偶尔带孩子出去感受一下夜晚的氛围也是可以的。

在这里,我想问问各位家长,你们在带孩子的过程中,有没有遇到过晚上带孩子出门后孩子生病或者哭闹的情况呢?你们又是如何处理的呢?

欢迎在评论区留言分享,让我们一起交流育儿经验,为孩子的健康成长保驾护航。

作者:等风来

两个孩子的职场妈妈,左手执笔右手带娃,喜欢读书、写作、画画、坚信即便生活一地鸡毛,内心也要拥有自己向往的诗和远方,关注我,持续给您提供更多育儿干货。

(图片来源于网络,如有侵权请联系删除)