公元690年,武则天正式坐上皇位,建立周朝,把首都设在洛阳,并给这座城市起了个响亮的名字——神都。从历史时间线来看,这时候的武周王朝已经接替了李唐王朝的统治地位。直白点说,当武则天坐上皇帝宝座的那一刻,实际上就意味着大唐王朝的统治已经结束了。武则天建立的武周朝持续时间不长,加上她原本是李家的媳妇,所以历史上往往把武周和李唐看作一个整体,没有严格区分两个朝代。

不过,这丝毫不能掩盖武则天建立新朝的伟大成就。她以一介女流登上皇位,突破了男尊女卑的传统束缚,这样的壮举本身就是前所未有的创举。武则天当上皇帝这件事在当时确实掀起了巨大波澜,但整个过程却异常顺利,至少在公开场合,没有人敢站出来表示反对。武则天挑战了男性主导的传统,这必然导致她在位期间会面临众多反对者,特别是那些被她打压的李唐皇室成员,他们无时无刻不在谋划着将她赶下台。武则天既然迈出了这一步,就表明她绝不会向任何反对势力低头。权力的诱惑实在太强,很少有人会主动放弃。为了巩固自己的统治地位,武则天毫不犹豫地选择了血腥镇压。武则天夺取了李唐的皇位后,心里总觉得李唐的后代是她最大的威胁。为了彻底消除这些潜在的危险,她不惜对李唐王室展开了大规模的屠杀,想用残酷的手段震慑他们,让他们不敢有反抗的念头。

李唐皇室尚且如此,其他势力就更不用提了。武则天手上沾的血越来越多,朝廷上下鸦雀无声,大臣们个个提心吊胆,生怕自己成为下一个目标。武则天想要选拔对自己忠心的大臣,但科举考试中主考官往往会偏心,她担心有人借考试之名拉帮结派,这个问题该如何解决?武则天灵机一动想出的办法,成功化解了这个难题。她的这个创举,直到今天我们还在沿用,对无数人的生活产生了深远影响。说白了,社会的进步靠的是人才在推动。怎么挑选出优秀的人才,这不是只有武则天才考虑过的问题,历代掌权者都琢磨过这事儿。在先秦时代,一个人的命运几乎完全由家庭背景决定。当时挑选人才只看家族血统,如果投胎投得好,哪怕什么都不用做,也能轻松获得高位。

春秋战国时期结束后,依靠家族关系选拔人才的做法逐渐阻碍了社会进步。一些有远见的君主开始打破常规,从普通百姓中发掘有真才实学的人。他们主要通过让有才能的人主动推荐自己来选拔人才。秦始皇统一天下后,主要采用军功封爵的方式选拔官员,同时辅以推荐制,这让老百姓也能通过奋斗改变命运,有机会出人头地。汉朝那会儿,朝廷选官主要靠察举制,到了魏晋南北朝时期,这个制度又升级了,改用九品中正制来挑选官员。这些规则虽然一直在改进,却始终存在一个难以解决的问题:它们太依赖个人判断,很容易被有权有势的大家族操控。其实很容易理解,大家推荐官员时,自然更倾向于选择和自己关系好的人。尽管掌权者看出了这种做法的弊端,明令禁止大家族推荐自家亲戚当官,但大家族不止一个,既然规定不能推荐自家人,他们就彼此勾结,互相推荐,结果选来选去,最终上任的依然是那些大户人家的子弟。

隋朝时期有个重大突破,那就是开创了科举制度。这个制度虽然隋朝存在时间不长,却对后世官员选拔产生了深远影响,一直延续了两千多年。科举制比起以前那些选拔方式,确实公平合理得多,效率也更高。通过统一考试选出来的人才,水平自然要强得多。隋朝很快覆灭,到了唐朝,科举考试这个选拔人才的办法被搞得更加完善,影响也越来越大。特别是武则天当皇帝那会儿,普通老百姓家的孩子要想当官,参加科举考试已经成了最靠谱的出路。在武则天掌权前,尽管科举制提升了选官的效率,但官员们依然能安插亲信,因为那时的科举考试并不实行匿名制。

简单来说,只要贿赂负责阅卷的官员,提前告知自己人的姓名,就能轻松拿到好成绩。因为官员在批改时,一眼就能认出这是谁的答卷。武则天登基后,公开选拔人才的科举制度依旧沿用,那些对她不满的势力,正好借此机会暗中培养自己的亲信。武则天登上皇位绝非偶然,她在清理完朝廷势力后,就想着要找一批真正能为自己办事的官员,而唯一的办法就是从老百姓中挑选人才。科举考试给普通百姓中的能人提供了展示才华的机会,但考中并不意味着他们能在官场上得到真正重要的职位。

武则天每天都在琢磨新点子,有一天突然灵光一现,想出了一个好办法。她决定在考试时把考生名字遮住,让阅卷的官员看不到是谁的试卷。这样一来,那些想给自己人打高分的官员就没法徇私舞弊了。武则天在科举考试中引入了一种新方法,把考生的名字用纸糊起来,这就是所谓的“糊名制”。这种做法的效果非常明显,成为选拔官员制度的一大进步。武则天凭借这项发明,轻松赢得了一大批出身平凡但才华横溢的人才。这些人并不在意天下是姓李还是姓武,只要谁能提供工作机会,谁能给予荣耀和财富,他们就愿意为谁效力。朝廷里大部分官员都是通过科举考试公平选拔上来的,这让武则天的统治更加稳固。虽然私下里反对她的人不少,但她依然能稳坐皇位十多年,正是得益于这种人才选拔制度。

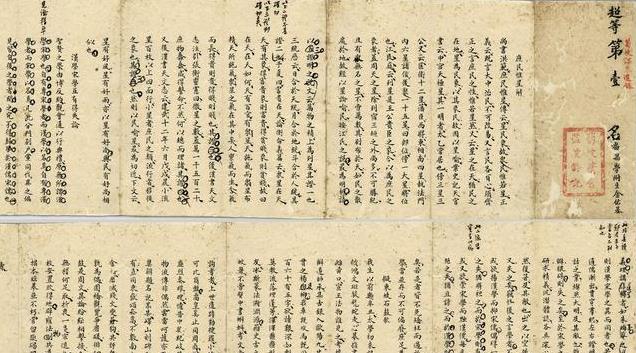

仔细一琢磨,武则天的这个创举确实高明,即便到了今天,我们还在沿用她的方法。不管是中考还是高考,试卷密封的做法依然在发挥作用,影响着无数考生的命运。很多人可能觉得,现在高考的密封试卷用机器阅卷,能最大程度避免人为干扰。可古代完全不是这样,阅卷官员就靠认字迹,给自己人打高分。这确实是个棘手的难题,武则天在位时没能想出对策,但到了宋真宗时期,这个困扰已久的问题终于得到了妥善处理。在大中祥符八年,宋真宗下令成立了一个专门的机构,叫做誊录院。这个院的主要任务就是安排里面的文书人员,把参加科举考试的考生们写的试卷,一字不差地重新抄写一遍。

考生们交完试卷后,这些试卷会马上被送到誊录院。在那里,专门负责抄写的工作人员会把所有考生的答卷重新誊写一遍,然后再把这些抄写好的试卷交给负责打分的考官进行评阅。通过这种方式,阅卷的官员只能看到誊抄后的试卷,无法辨认考生的笔迹,从而避免了考官通过字迹识别考生身份的情况发生,这样就能更好地保证科举考试的公平性和公正性。