“已读不回”的焦虑,终于不用在微信上演了。

4月9日,腾讯客服再次明确回应:微信不会上线消息已读功能,未来也不会有。

这条消息迅速登上热搜,评论区却炸出两种极端——有人高呼“感谢不杀之恩”,有人质疑“微信在逃避责任”。一场关于“已读”的争议,揭开了当代人社交恐惧的伤疤,也暴露了数字时代人际关系的深层矛盾。

一场“已读”乌龙背后的全民焦虑“如果微信显示已读,我连夜换平台!”这条2023年的热搜评论,两年后依然被腾讯高管张军翻出来调侃。从钉钉的“已读”到微信的“永不妥协”,这场持续数年的争议,本质是用户对社交边界的本能捍卫。

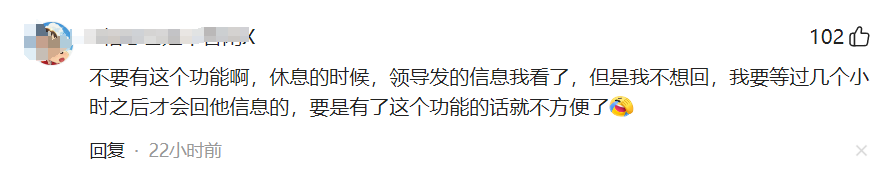

数据显示,超七成网友反对微信上线该功能,甚至有人放话“敢出就卸载”。这种近乎应激的反应,源于一个简单逻辑:“已读”不仅暴露行为,更绑架了情感自由。

想象一下,老板看到你已读工作消息却未回复时的压迫感,或朋友因你“已读不回”产生的猜疑链——微信作为生活与工作的模糊地带,一旦引入“已读”,无异于给社交关系装上监控摄像头。

“不显示已读”的潜台词:给谎言留条生路有趣的是,网友的抵触情绪恰恰揭示了社交潜规则的真相:人类需要“善意的谎言”来维系关系。当朋友发来一条无聊的砍价链接,你已读却假装没看见;当家人转发养生谣言,你默默划走却不想争论——这种“选择性忽视”本是人际交往的润滑剂。而“已读”功能,就像拆穿皇帝新衣的孩子,让所有沉默变得赤裸裸。

微信团队对此的回应堪称精准:“已读会增加心理负担。”这背后是对人性弱点的清醒认知:社交软件的本质不是传递效率,而是维护体面。

钉钉向左,微信向右:工具属性决定生存法则对比钉钉的“已读”功能,微信的坚持显得意味深长。钉钉作为办公软件,用“已读”强化效率与责任,本质是资本对劳动力的规训;而微信作为国民级社交平台,若效仿这套逻辑,等于将私人领域职场化。

这种差异映射出当代人的分裂:我们既渴望工作沟通透明高效,又需要生活社交保留喘息空间。当微信逐渐沦为“打工人24小时待命工具”,用户对“已读”的抗拒,实则是最后一道心理防线。

数字时代的社交悖论:连接越紧密,孤独越深刻更深层来看,“已读”争议暴露了技术与人性的根本冲突。社交媒体本为拉近距离而生,却让关系变得脆弱——已读不回、朋友圈三天可见、消息垫底……这些设计不断提醒我们:数字时代的亲密感,建立在对隐私的妥协与对失控的恐惧之上。

微信的选择或许给出了另一种答案:真正的尊重,是允许对方“看见却不必回应”。就像内蒙古那位因家族群无人回应而退出的父亲,人们需要的不是技术强制的互动,而是被看见、被理解的可能性。

结尾:

当我们在争论“已读”功能时,真正叩问的是:社交媒体究竟该服务于人,还是驯化人?如果连“假装没看见”的权利都被剥夺,数字社交还剩多少温情?

互动话题:你支持微信上线“已读”功能吗?评论区等你“真实”的声音。

【免责声明】

文章描述的内容信息、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,没有低俗等不良引导。

如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。