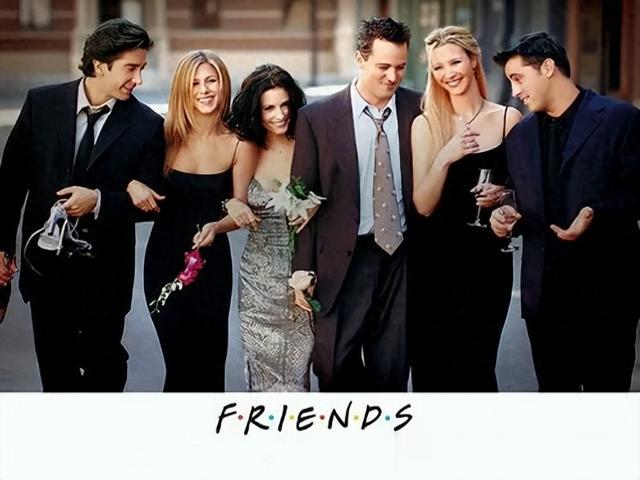

引言:当“电子榨菜”变成“心灵解药”

在短视频充斥的碎片化时代,一部1994年开播的情景喜剧《老友记》却持续霸占热搜,成为无数年轻人的“精神充电站”。它不仅是下饭神剧,更是一本关于友情、成长与自我疗愈的“人生教科书”。为什么这部“古董剧”能跨越时空,成为当代都市人的情感共鸣?答案或许藏在角色的心理密码与编剧的“人性洞察术”中。

角色塑造:每个人都是“心理样本”

《老友记》的六位主角之所以让人念念不忘,是因为他们的人格特质直击现代人的心理困境:

1. 莫妮卡的“完美主义强迫症”

- 她的洁癖与控制欲源于童年被父母否定的创伤,通过不断证明自己来对抗自卑感。正如编剧韩佳彤分析:“强迫症是她与世界建立安全感的唯一方式”。

2. 钱德勒的“幽默防御机制”

- 他用冷笑话掩盖父母离异带来的不安,这种“情感隔离”恰是当代年轻人应对焦虑的缩影。

3. 菲比的“创伤型自由”

- 流浪经历塑造了她怪诞却治愈的哲学观,教会观众如何用荒诞消解现实的沉重。

心理学启示:编剧通过“童年阴影-行为模式”的因果链,让观众在角色身上看到自己的影子,这种“镜像效应”正是共情的核心。

剧情设计:用幽默包装的“社会实验”

《老友记》看似轻松的情节中暗含对现代社会的犀利观察:

- 职场焦虑:瑞秋从“咖啡店小妹”到时尚高管的逆袭,戳中年轻人对职业身份的不安与渴望。

- 亲密关系困境:罗斯与瑞秋的“分分合合”背后,是当代人对承诺恐惧与情感依赖的矛盾。

- 阶级隐喻:第4季中博物馆“蓝白领分桌”的剧情,以喜剧形式解构职场歧视,堪称社会学的微型课堂。

现实意义:为何2025年我们仍需要《老友记》?

1. 对抗孤独的“代餐社交”

- 在原子化社会中,观众通过剧中的“伪亲密关系”填补现实社交的缺失。正如豆瓣网友所言:“他们是我永不散场的云室友”。

2. 成长焦虑的缓释剂

- 莫妮卡学会接纳不完美,瑞秋挣脱“公主病”,钱德勒直面童年创伤……角色的成长轨迹为观众提供“替代性疗愈”。

3. 文化融合的预言书

- 从跨种族领养到LGBT议题,《老友记》早在90年代便预演了当今的多元文化碰撞,成为价值观启蒙的“软性教材”。

语言彩蛋:隐藏的“社交货币”

剧中的经典台词已成为新一代网络社交暗号:

- “How you doin’?”(乔伊式搭讪)

- “We were on a break!”(罗斯式甩锅)

- “Smelly Cat”(菲比式自嘲)

这些梗不仅是英语学习素材,更是Z世代彰显圈层归属的“文化密码”。

结语:在平行时空,我们永远住在中央公园咖啡馆

《老友记》的魔力在于,它用笑声包裹生活的苦涩,用荒诞解构现实的无奈。当我们为莫妮卡的洁癖发笑时,何尝不是在接纳自己的偏执?当钱德勒说出“Could I BE any more…”时,谁不曾用幽默掩盖过脆弱?

《老友记》影视分享链接:

通过网盘分享的文件:01:老友记全套

链接: https://pan.baidu.com/s/1D9BWJGdXTxtZjxDG7zdiHg 提取码: pppt

--来自百度网盘超级会员v9的分享