中国“人造太阳”(全超导托卡马克核聚变实验装置EAST)实现1亿摄氏度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行(简称“亿度千秒”),是核聚变能源研究领域的重大突破。这一成就不仅刷新了世界纪录,更标志着中国在可控核聚变技术领域迈入国际领先水平,并为未来能源革命奠定基础。以下是其意义的具体分析:

一、技术层面的里程碑意义

1. 实现聚变堆稳态运行的可行性验证

“亿度千秒”是未来聚变堆持续发电的核心条件之一。核聚变反应需要同时满足极高温(1亿摄氏度以上)和长时间运行(千秒量级),才能实现能量净增益(即输出能量大于输入能量)。此次实验首次在实验室中模拟了未来聚变堆的高效稳态运行环境,验证了工程可行性。

2. 突破等离子体约束与控制的极限

高温等离子体的稳定性是核聚变研究的最大挑战。EAST团队通过提升磁约束系统的精准性、加热系统的稳定性以及壁材料的耐热性,解决了等离子体边缘局域模崩塌等物理难题,实现了长时间、高参数的稳定运行。这一技术突破为后续更大规模的聚变装置提供了关键经验。

3. 材料与工程技术的集成创新

EAST装置集成了“超高温”“超低温”“超高真空”“超强磁场”等尖端技术,涉及近百万个零部件和近2000项专利。例如,其第一壁材料需耐受极端热负荷,真空系统需维持超高真空环境,这些工程技术突破为未来商业化聚变堆的设计奠定了基础。

二、国际竞争中的领先地位

1. 领先于美国的磁约束聚变路线

美国在惯性约束聚变路线上实现了短暂的能量净增益(如“点火”实验),但持续时间仅纳秒级。相比之下,中国通过磁约束路线(托卡马克)实现了更长的稳态运行时间(千秒量级),且参数持续提升。这一差异显示了中国在聚变技术系统性研发上的优势。

2. 对国际聚变研究的引领作用

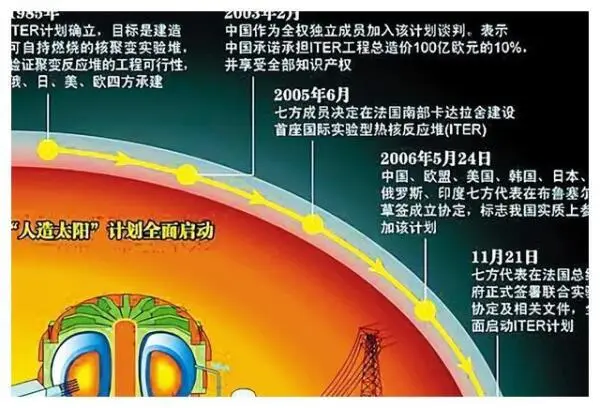

EAST是首个非圆截面全超导托卡马克装置,其开放共享模式吸引了全球科研团队合作。截至2025年,EAST已完成超过15万次实验,持续为国际热核聚变实验堆(ITER)提供数据支持。中国下一代聚变工程实验堆(CFETR)计划于2030年建成,目标直指商业化聚变发电,进一步巩固国际话语权。

三、对未来能源格局的深远影响

1. 清洁能源革命的加速器

核聚变能源以氘、氚为原料(海水中氘储量可供人类使用亿年),反应产物为无害的氦气,近乎零碳排放。若实现商业化,将彻底解决能源危机与环境污染问题,助力全球碳中和目标。

2. 推动太空探索与工业升级

聚变能的高能量密度可为深空探测提供动力(如星际航行),同时其稳定输出特性可支撑高能耗产业(如海水淡化、氢能制造)的规模化发展。

3. 经济与社会变革的潜力

能源成本的大幅降低将重塑全球经济格局,减少因化石能源争夺引发的冲突。此外,聚变能的普及可能催生新的产业链(如聚变燃料提取、聚变堆维护等),创造万亿级市场。

四、挑战与未来规划

1. 技术瓶颈仍需突破

目前实验仍处于能量输入大于输出的阶段,需进一步提升能量增益系数(Q值)。此外,如何将实验堆规模放大至商用级别(如CFETR)并降低成本,是下一阶段的关键。

2. 时间表与商业化路径

根据中国规划,CFETR将于2030年建成,2050年实现聚变发电商业化。若技术突破速度保持当前趋势(如运行时间从1分钟到20分钟仅用9年),这一目标有望提前实现。

结论

“亿度千秒”的突破标志着中国在可控核聚变领域已从“跟跑者”转变为“领跑者”。这一成就不仅是科学技术的胜利,更是人类向终极能源迈出的关键一步。尽管商业化应用仍需时日,但中国通过持续的技术迭代和工程实践,正加速将“人造太阳”从实验室推向现实,为全球能源革命提供中国方案。