1912年民国成立后,袁世凯通过军事手段逐步确立中央集权,但地方势力的离心倾向始终存在。北洋陆军的兵力部署不仅是军事问题,更是政治博弈的缩影。

从各省驻军的分布、武器装备的差异到军费开支的分配,袁世凯试图通过“以军控政”实现国家统一,而地方势力则在军事割据中寻找生存空间。本文以1912-1916年北洋陆军兵力部署为核心,结合各省军事报告与中央档案,揭示这一时期军事格局的复杂性与矛盾性。

袁世凯的统治基础建立在嫡系北洋六镇(后改编为师)之上。至1915年,中央直辖陆军达33个师、97个混成旅,总兵力约120万人。其中,北洋嫡系部队约60万人,占据全国半数兵力。这些部队多驻扎于直隶、山东、河南等核心省份,形成对京畿的绝对控制。例如:

第三师(曹锟部)驻湖南岳阳,扼守长江中游;

第四师(杨善德部)驻江苏松江,威慑东南;

第七师(张敬尧部)驻河南,作为机动兵力应对突发威胁。

然而,地方军队仍占据重要地位。山西阎锡山部(陆军第十二混成旅)、广西陆荣廷部(陆军两师一旅)等虽名义归属中央,实则自成体系。1914年统计显示,山西军队月饷18.2万两中,中央仅拨付9万两,余款依赖地方税收,这种财政自主性为军阀割据埋下伏笔。

袁世凯深谙“控要地者控天下”之道,其兵力部署聚焦三大战略区:

1. 长江防线:经济命脉与政治咽喉

长江流域驻军密度最高,总兵力达25万人。其中:

湖北武昌驻第二师(王占元部)1万人,配备德式步枪与山炮;

江苏南京驻第四师1万人、第七十六混成旅2800人,控制江南制造局;

江西南昌驻第六师8800人,配备日式速射炮,监视革命党活跃区。

1913年“二次革命”期间,袁世凯紧急调遣第三师、第六师南下,仅用两个月平定江西、江苏,印证了长江防线的战略价值。

2. 北方边疆:防御外患与镇压内乱

面对蒙古独立与沙俄渗透,袁世凯在察哈尔、绥远部署:

第一师(何宗莲部)6200人驻张家口,配备法式步枪与管退炮;

第十三混成旅(孔庚部)5000人驻包头,负责河套防务。

这些部队兼具边防与剿匪职能,1914年击溃蒙匪“二张飞”部,稳定了北疆局势。

3. 西南屏障:遏制地方离心力

为防止云贵独立,袁世凯在四川派驻:

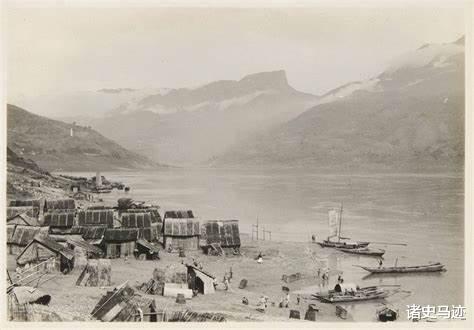

第十五师(周骏部)5600人驻重庆;

第二师(刘存厚部)7400人驻成都。

1916年护国战争爆发后,这些部队与蔡锷滇军激战泸州、纳溪,虽最终败退,但迟滞了护国军北进速度。

北洋陆军的战斗力差异直接反映在装备水平上。嫡系部队优先获得进口武器:

第三师配备德国克虏伯陆炮、马克沁机枪,步枪以毛瑟1898型为主;

第四师装备日本三十年式步枪、沪造管退山炮;

禁卫军(王廷桢部)5900人,全员配发德式钢盔与呢制军服。

而地方部队多使用杂械。广西陆荣廷部1913年报告显示:

七千支步枪中,德造、日造、粤造混杂;

二十门山炮多为甲午战争遗留的克虏伯旧炮;

士兵仍穿清末号衣,与中央军判若两军。

这种差距在实战中显露无遗。1914年白朗起义时,河南巡防营因装备低劣屡战屡败,最终不得不调派北洋第七师(张敬尧部)携带重炮镇压。

北洋政府年军费开支占财政预算的40%以上(约2亿元),但仍入不敷出。中央与地方的矛盾集中体现在军费分配上:

中央军依赖借款:1913年“善后大借款”中,2500万英镑用于支付军饷;

地方截留税收:张勋在江苏每月截留盐税10万两充作军费,冯国璋在直隶强征田赋附加税;

军队沦为经济实体:山西阎锡山设立兵工厂,年产步枪3000支,既武装部队又对外销售。

这种混乱导致军队质量参差不齐。1915年陆军部统计显示,全国400余营巡防队中,半数以上士兵为鸦片瘾者,战斗力几近于无。

袁世凯的军事布局虽暂时稳定了政权,却加剧了三大矛盾:

1. 嫡系与旁系的裂痕

中央军待遇远优于地方部队。1914年,北洋第六师士兵月饷7.2元,而江西巡防营仅3.5元。待遇差异引发频繁兵变,如1913年南京第七十四混成旅因欠饷哗变。

2. 军队的地方化

外调部队逐渐与驻地利益绑定。曹锟第三师长期驻湖南,军官与当地绅商联姻,最终演变为直系军阀根基。

3. 军事失控的恶性循环

为制约地方势力,袁世凯不断扩军,导致军费激增。1916年其死后,全国兵力膨胀至170万人,军阀混战再无制约。

北洋陆军的兵力部署展现了近代中国军事转型的复杂性。袁世凯试图通过标准化编制、武器更新和中央集权打造现代化军队,但财政崩溃、地方割据与传统社会结构的桎梏,使这一努力最终沦为军阀混战的铺垫。

历史证明,军事现代化若不能与政治改革、经济转型同步,终将陷入“强兵扩军失控”的恶性循环。这段历史为理解民国政治生态提供了关键视角,也警示后人:军队的真正力量不在于规模,而在于与国家制度的有机统一。

如果袁没有做皇帝,历史会怎样评价他呢?