前言:

爷爷在这篇回忆录中记载了旧社会是如何选举村长的,并记载了1937年卢沟桥事变后国民党的警察来收粮食支援抗战,也记载了国民党的警察谎报二十九军收复北平,以此再收粮食,更记载了县长从我村逃跑时的情况。还有他老人家见过的唯一一支北上支援的部队。

先是县里国民党县长逃跑,后是从北平方面溃败下来的国民党兵祸害乡亲们,还有从完县(今顺平)抢了人家的毛驴……在那个兵荒马乱的年代,这个人要步行80多公里才能回去……在溃兵过完后,日本鬼子来了,顺着道路去追国民党兵了……

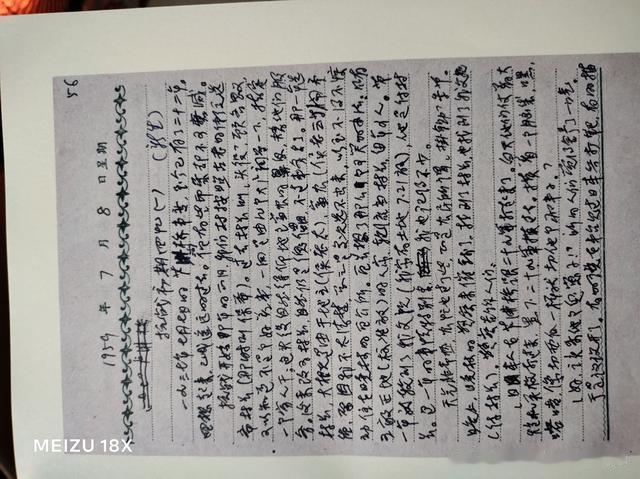

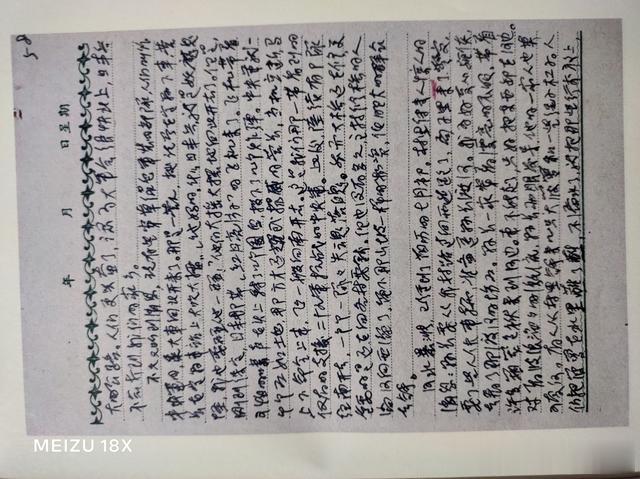

《抗战初期回忆》

1959年7月8号

一九三年七月七日的卢沟桥事变,至今已有二十二年。回想起来,已成遥远的过去。但有些印象却不可磨灭。

抗战开始那年的二月,我们村按照古老的传统选举村长(那时候叫保举)。过去村长叫“头役”,顾名思义,可以知道不是个好差事,一向是由几个大户商量一下,指定一个家人干,这头役自然得仰地主富农的鼻息,替他们服务,后来改为村长,自然仍是傀儡,不过事务多了。(注1)

那一年选村长,大概是由于地主(侯老太),富农(侯老三等)闹矛盾,原因我不太清楚,总之是多次选不出来,以至不得不惊动住在晓林村的区(白?)公所。区长想了那么个可笑的办法:凡有三亩正地(标准亩)的人家,轮流当村长,每年四人。第一年就轮到了我父亲(我家有土地7.21亩),他是副村长,这一年的事情特别多,我也记得不少。(注2)

后人注:

注1、由爷爷的记载中可以看出以前的村长也好、保长或保举、头役也罢,都是地主老财掌握的傀儡。

注2、原来我们村也有地主老财呀?我说小的时候有好几户人家的大门很漂亮、很高大。

天气非常热,农忙也过了些,正是农民所谓“挂锄”季节(注3)。晚上,晓林的警察来催租(?)了,找到了村长,也找到了我父亲(副村长),警察告诉人们:

“日本人在卢沟桥跟二十九军打起来了,白天他们仗着大炮机关枪打过来了,黑下(注4)二十九军摸过,摸着一个脑袋,嘿,咯喳,像切西瓜一样就切他个两半了”

“好,该杀他个鬼崽子!”听的人们觉得舒了一口气。

于是这谈开了,有的说在丰台见过日本兵打靶,有的描绘天津租界日本人的横行霸道。我的三堂弟占魁则再一次重复当奉军在沈阳时看到的“不抵抗”。(注4)那时他正在有名的“北大营,是日本侵占东三省”的第一批受害者,另有的人则漫不经心地述说在卢沟桥上走过,那里的石头栏杆上的狮子如何数不清。

后来人们发现警察和村长已不知什么时候走了,于是一个一个的回去睡觉,对刚才谈话的事情,大家都记了,好像与自己没有关系。

后人注:

注3、这个时节应是伏天,因为在三伏天地里的庄稼才会不用管,才会有挂锄。

注4、若不看爷爷的回忆录,我真不知道家族里还有人在奉军北大营当过兵,这么说起来这个人早已经见过日本兵了。

“中国和日本打仗了,上边指示,各村要成立支用商(或支应局----只知字音,意义不知)。筹备粮食往城里送,公家给钱”。村长们唯唯听命。警察又喝了几口酒,摇晃着轻飘飘的身子,消失在黑夜里。

支应局成立了,一车一车的大米向城里送去,这是我们村的特产,其它村是没有的。(注5)

“二十九军把北平拿回来了,快点起来。”又是那个警察的声音,父亲特别兴奋,一轱辘爬起来了,随那个警察要粮草去了。

可怜我们那个闭塞的乡村,和周围各乡一样,没有报纸,没有收音机,也没有其它可靠的消息,以至根本不可能知道没有收复北平那么回事。(注6)

后人注:

注5、关于这个大米,在我小的时候村里还有,是远近闻名的好大米,最近几年干旱,几百年的稻田都干了,种上树了,现在村里人们都买稻米吃。

注6、看来这个“二十九军把北平拿回来了”是借口,是为了要钱粮。

与此同时,我们村南边钓鱼台附近(注7),拉来了大筐的石块,白灰,木材,开始修桥,桥的两边也在动工,修成了宽大公路,人们更兴奋了,认为大军会很快北上,日本兵不会打到我们的家乡。

不久又听到消息,说有些穿草绿色军装的部队,人们叫作中央军的,乘大车向北开来了。那是一营人,听说曾在定县下车,营长在定县车站上大吹大擂:“他、妈、的,什么日本兵,就是妖魔鬼怪我也要碰一碰,”他们大摇大摆地向北开去了。但是,刚到保定,日本那带“红月亮片子”的飞机来了,飞机带着可怕的啸声在头上雷劈转了几个圈圈,投下了几个炸弹,中央军就一个个面如土色,那方才还耀武扬威的营长,当机立断,马上下命令上车,飞一般向南开去,这是我们那一带看到的仅有的支援二十军抗战的中央军。(注8)

此后,陆续有部队向南开去,一个个一队队失魂落魄,然而大桥还没在修,更重要的是还在向各村要钱,但也没有多久,主持修桥的人淌河向西溜了,留下那山坡一样的物资,任胆大的群从去拿。

后人注:

注7、钓鱼台在村南,是古人i类活动遗址,我小时候有人在那捡到过什么东西,前几年发掘过。

注8、可能当年确实没有多少部队上去帮二十九军

河水暴涨,已经到了农历的七月初,村里传来?惊人的消息:县长在从我村路过向西逃跑了,局子里来了警察,要了些人伙?车辆,准备送县长渡河。我为好奇心驱使,去看了那渡河的场面。县长一家穿着漂亮的衣服,带着许多箱笼包袱来到河边,车不能走了,只好把东西卸在河边。对着波浪涛涛的激流,县长两眼发呆,他的一家人也无可奈何,有人从村里拿来几只大补罗和一些绳子杠子。人们把补罗在水里蘸了蘸,不漏水了,就把那些行李放上,抬起来向河心走了,到了水深的地方来个顺水推舟,向下推?着疾驰而过。

县长松了口气,接着是渡人,发生了困难,县长一定要们把他们抬出水面,无论如何不能着水,民夫们认为抬出水面非脱光身上不可,然而小姐太太在此,争执的结果,热锅里的蚂蚁般的县长让了步,叫人们脱光了来抬,小姐却被一块手巾把眼蒙上,好像新媳妇上轿一般,叫人哭笑不得,这些平日威风凛凛的统治者,真是出尽了相。

县长逃跑了,政权没有了,村长在人民的心目中还是有的,但是也无事可作,敌人还没有来,人民得不到一点真实的消息,他们 被人遗弃了,整天坐立不安,不时还有?敬溃退的部队经过村里,他们抱着“打是饺子骂是面,不打不骂小米饭”的观点,在村里横行霸道。成了土匪扰乱世界。

“看逃兵去,看逃兵去!”有一天人们这么叫着。

一个外地的农民在街上坐着,向人们乞求饭吃,一打问才知道,他不是逃兵,是完县(后人注:现在的顺平)的一个庄稼人,他仅有的一头驴被溃兵抓了差,并且叫他送,他送了一程,兵们叫他回,驴子却要继续为抗战服务,他给兵们讲好话,并答应再送一程,送到我们那里,已有??了,驴子还没有控照???,士兵们并且扬言过了河就要把他的驴子卖掉,他失望了,溜了下来,两手空空,只好向人们乞讨。士兵们一路强夺豪取,收拾细软,每人的腰间都是鼓鼓的,这种士兵还怎么能打仗?

村里发生了一件可惜的事情,侯书田、侯增生两家打了一架,这是一场拼命的血战,棍棒交加石头乱飞,两家各有三个参战,各大有一个头部受伤流血,听说侯曾生流得“血一样”,从头上流下的血把脸都遮没了,抹掉还打,后来他差点死了,一直躺了几个月,但这样大的事情却没有过问,也没有告状,因为,政府没有了。

早熟的庄稼开始收割了,溃军已不再过,村里反而平静了,在这平静里蕴藏着风波,好像火山的暂时休息,人心惶惶,人们传说着日本人来了就要亡国灭种,要念日本书,娶媳妇上转,生孩子上转,生多了不行,有的了了草草娶媳妇,有的埋粮食,有的杀猪,有个五十斤肉就杀,肉贱极了,一块钱可以买八斤,从来不过年节不吃肉的现在也抢购一些。大祸临头,人们怕活不下去了。

一天早晨,我们村听到东边有一种奇怪的哗哗声音,人们到高岗上一看,啊,可恶的日本鬼子来了,响的声音是炮车马车,他们奔驰着向南追去,要想追中国军队吗?梦想,他们早已到了石家庄以南。没一个人抵抗,他们不会有一分钟的耽搁,我们的家乡成了敌人的天下,看他们多威风啊!

我和父亲去村北收拾庄稼,碰上了晓林村的王喜生,这人是个走江湖的,还当过几天区长。他和我父亲认识,见面就唉声叹气地说:

“光说日本人少,你看少啊?。”

他用手指了指大道,大道上正奔驰不断的人流,阴着人流,有一股腾起的尘土。

是啊!敌人既然入侵,就得有兵,一个早晨,尽管看见人多,也不知有多少啊!然而却有人悲观了,这又使我想起抗战开始的一???传来,不知这话是从外边听来的,,说日本的人口和面积,只有我们的四川省那么大,我们有七个人,他才有一个,七个拼一个,耗也把他们耗光了。人们这么讲着,大家也曾相信,但现在,与敌人拼的却没有,官和兵都跑了,没有组织的老百姓,那能抵抗武装到牙齿的敌人。

然而敌人太平无事的日子也不长,可能是农历的八月初,我和父亲正在村南稻畦劳动,忽听得东边叭叭响了两枪,片刻的寂静,四匹马从东边的路上由南往北急驰而去。枪从东边射过来,子弹吱吱地从我们头顶掠过去,四匹马骑着三个人,他们虽然和敌人遭遇了,什么兵呢?当信息就听说义勇军来了。这是曲阳南部中国人和日本鬼子第一次打仗。

“义勇军就是红军,红军过来了”父亲这样说。

这骑兵是八路军的骑兵连,是聂荣臻司令员的连队,后来就驻在晓林村一带组织群众。

敌人兵力不足弱点不久就暴露出来了,他们像暴风雨般滚滚南下以后,后继部队没有了,于是,八路军第十一团收复了曲阳城,过了几天,村里贴出了布告,宣布抗日民主政府建立,下边的署名是:“县长李新(?)涛”,大家惊喜之余松了口气,我们又有政府了。

接着区抗日动员会成立了,各村群众蓬蓬勃勃地发动起来,从此,我们的家乡成了解放区。这个根据地,就是在一九四二年那残酷的年月,也没有被敌人摧毁过。

谚云:因祸得福,我们家乡国国民党的崩溃而获得了新生。