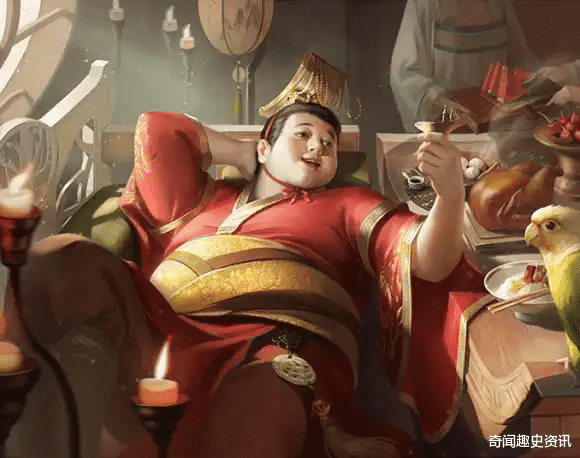

“扶不起的阿斗”,这句流传千年的俗语,几乎将刘禅钉死在历史的“昏庸”耻辱柱上。然而,当我们拨开演义的迷雾,审视正史的碎片,一个惊人的事实浮出水面:这位“扶不起”的后主,竟稳坐蜀汉江山长达四十一年,并在国破家亡后得以善终。这与“昏庸无能”的标签形成了刺眼的矛盾。刘禅的人生,究竟是一场被误读的悲剧,还是一部深藏不露的生存大戏?

阴影下的起步:学会与“巨人”共舞

刘禅的帝王生涯,起步于巨人的阴影之下。父亲刘备是白手起家的枭雄,相父诸葛亮是鞠躬尽瘁的楷模。生活在这样的光环(或说压力)之下,刘禅早期的“不显山露水”,与其说是愚钝,不如看作是一种必要的生存策略。在诸葛亮大权独揽的十余年里,刘禅选择了“无为”。这“无为”,或许并非全然的无能,而是一种审时度势的蛰伏。他目睹了诸葛亮如何处理军政大事,如何平衡各方势力,这本身就是一堂漫长而深刻的帝王学课程。他学会了最重要的一课:如何在一个权力结构复杂的环境中,找到自己的位置,哪怕这个位置最初只是旁观者。

权力真空期的“手术刀”:悄然瓦解潜在威胁

真正的考验,在诸葛亮逝世后降临。蜀汉失去了擎天之柱,权力真空带来的动荡一触即发。杨仪与魏延的火并,是刘禅亲政后面临的第一个重大危机。此时的刘禅,不再是那个温顺的“影子”。他果断地站在了当时朝中文官集团支持的杨仪一边,迅速平定了魏延的叛乱。但这并非终点。随后,他巧妙地擢升蒋琬、费祎等人,并引入外戚吴懿的力量,形成新的权力制衡格局,最终不动声色地将功高震主、心有怨望的杨仪边缘化,直至贬为庶民。

更具深远意义的是,刘禅并未急于寻找下一个“诸葛亮”。在蒋琬、费祎相继去世后,他没有再设丞相或大司马这样总揽大权的高位,而是选择让姜维主军,董允(后为陈祗)主政,形成了军政分离、互相牵制的局面。对比隔壁曹魏,曹叡托孤不当,导致司马懿坐大,最终篡夺了江山;再看东吴,孙权晚年猜忌多疑,内耗严重。刘禅的这一系列操作,虽然未能让蜀汉走向强大,却在最大程度上避免了权臣篡逆的风险,确保了刘氏政权在内部相对稳定地延续了数十年。这份权术手腕,岂是“昏庸”二字所能概括?

“乐不思蜀”:是麻木还是绝境求生的智慧?

“此间乐,不思蜀也。” 这句在国破家亡之际说出的话,常被视为刘禅没心没肺、麻木不仁的铁证。然而,将这句话放回当时的语境——洛阳,司马昭的宴席,一场精心设计的政治试探,我们或许能读出另一层意味。当时的刘禅,已是阶下之囚,任何流露故国之思、复兴之念的言行,都可能招致杀身之祸。司马昭要的不是一个英勇不屈的前朝皇帝,而是一个彻底丧失威胁、甘于现状的安乐公。刘禅的回答,精准地满足了胜利者的心理需求,以一种近乎自污的方式,彻底打消了司马昭的疑虑,为自己和一众降臣争取到了生存空间。这是一种屈辱,但更是一种在绝境中审时度势、弃子保帅的极端生存智慧。能屈能伸,方为大丈夫,刘禅在亡国之后,用自己的方式践行了这一点。

功过难定:时代局限与个人抉择

当然,我们不能因此就将刘禅彻底“洗白”。他晚年宠信宦官黄皓,导致朝政败坏,姜维被排挤,忠良遭疏远,这无疑加速了蜀汉的灭亡。这是他作为君主不可推卸的责任和污点。但同时,我们也应看到蜀汉固有的困境:地处偏远,国力最弱,人才凋零,常年北伐耗费巨大。刘禅接手的是一个先天不足、强敌环伺的“困难模式”牌局。他或许没有乃父、乃相那般逆天改命的雄才伟略,但他能在诸葛亮死后维持政权稳定三十年,已经是殊为不易。

结语:复杂人性的历史镜像

刘禅,或许不是一个开疆拓土的英主,也绝非一个彻头彻尾的庸才。他的一生,充满了矛盾与争议。他有驾驭权臣的政治手腕,也有沉溺享乐的昏聩时刻;他懂得在权力倾轧中寻求平衡,也懂得在国破家亡时放下尊严以求苟活。与其简单地用“昏庸”或“大智若愚”来定义他,不如将他视为一个在特定历史情境下,用自己独特方式挣扎求存的复杂个体。他的故事,提醒我们历史人物的多面性,以及在评价他们时,应有的同情之理解与审慎之批判。刘禅最终的“善终”,或许正是他那套独特生存哲学的最终注脚,虽不光彩,却足够现实。