你是否想过,一篇流传千年的古文,竟出自一位从未踏足现场的作家之手?

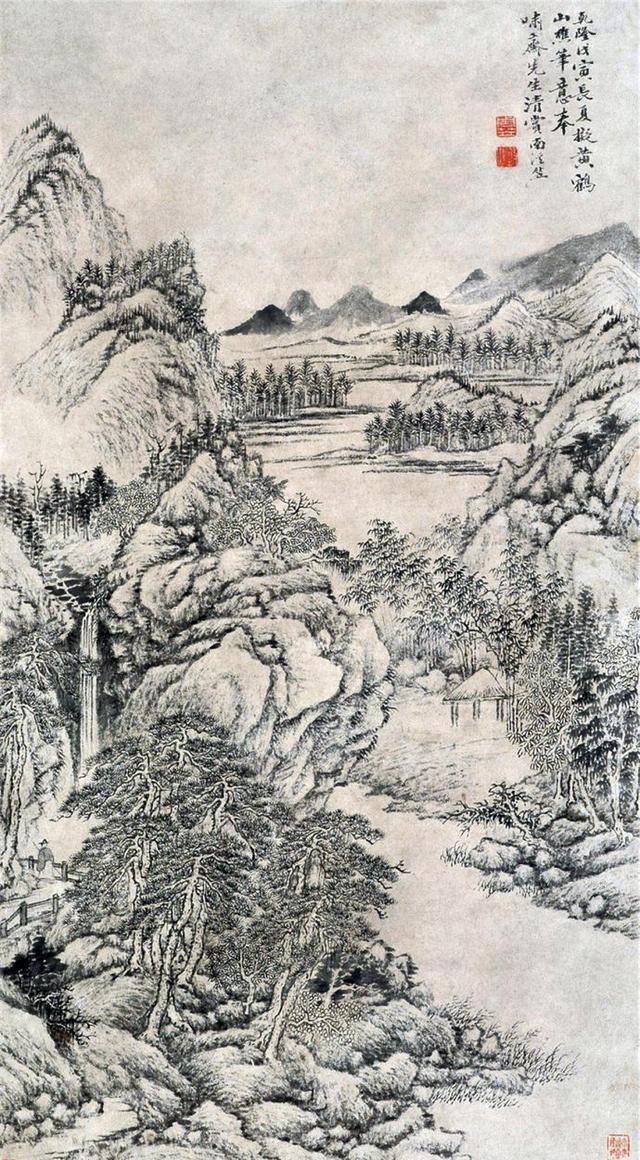

范仲淹的《岳阳楼记》被誉为“千古第一记”,但他写作时却远在河南邓州,仅凭一幅友人所赠的《洞庭晚秋图》和半生忧国忧民的情怀,便将洞庭湖的浩渺与仁人志士的胸襟写得入木三分。

这片“衔远山,吞长江”的八百里洞庭,既是文人墨客的灵感源泉,也是中华文明兴衰的见证者。

从先秦的楚辞到唐宋的诗篇,从明清的围垦到现代的生态治理,洞庭湖的故事,是一部自然与人文交织的史诗,更是一面映照中国人精神追求的明镜。

庆历六年(1046年),范仲淹在邓州写下《岳阳楼记》。此时的他因“庆历新政”失败而贬谪在外,好友滕子京重修岳阳楼后邀他作记,并附上一幅《洞庭晚秋图》。

范仲淹虽未亲临洞庭,却凭借早年太湖生活的记忆、张尚阳等友人对岳阳的讲述,以及胸中忧国忧民的情怀,挥毫成就千古名篇。

文中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的宣言,不仅是他对滕子京治政的期许,更是北宋士大夫家国理想的集中体现。

这种精神,与屈原“哀民生之多艰”的悲悯、杜甫“凭轩涕泗流”的孤愤一脉相承,最终在洞庭湖畔凝结成中华文化的精神坐标。

洞庭湖的兴衰,堪称一部“江湖关系”的变迁史。

先秦时期,它曾是古云梦泽的一部分,极盛时面积达6000平方公里。唐宋以后,长江泥沙淤积与围湖造田让湖面逐渐萎缩,至明清时已不足3000平方公里。

然而,这片水域始终是长江中游的“天然水塔”,仅凭167亿立方米的蓄水量,它便能将长江洪峰削去三成,守护沿岸千万生灵。

令人唏嘘的是,洞庭湖的萎缩从未停止。20世纪70年代,欧美黑杨的疯狂种植让湿地旱化;围垦造田、过度捕捞更让湖域支离破碎。

到21世纪初,湖面仅剩2600平方公里,不足鼎盛时期的一半。卫星图上的洞庭湖,从“U形大湖”退化为“河道式水域”,仿佛一条苍老的巨龙,在人类索取中喘息。

洞庭湖的富饶,早在7000年前便已奠定。

澧县彭头山遗址出土的炭化稻谷,证明这里是世界最早的水稻栽培地之一。

明代“湖广熟,天下足”的民谚,更让洞庭湖区取代江南,成为全国最大粮仓。

至清代,这里每年外运大米达500万石,养活了半个中国。

但富足的代价是沉重的。围垦让湖面缩小,却也让“垸田”星罗棋布。这些环湖而建的土堤,既是农田的屏障,也是洪水的隐患。

1998年长江特大洪水时,洞庭湖蓄洪量达267亿立方米,相当于吞下两个鄱阳湖的水量。这场灾难终于让世人警醒:与水争地,终将自食其果。

洞庭湖的生机,藏在那些濒危生灵的故事里。

长江江豚被称为“水中大熊猫”,它们用圆润的头部顶开水面呼吸,渔民称之为“拜风”。上世纪90年代,湖中江豚尚有千余头,如今却不足百头。

与之形成对比的是麋鹿的“意外回归”——1998年洪水将湖北石首保护区的一群麋鹿冲入洞庭湖,这群“四不像”在荒野中繁衍生息,如今已形成国内最大的野生种群。

生态修复的曙光正在显现。2018年,湖南启动洞庭湖生态环境专项整治,拆除欧美黑杨18.6万亩,退耕还湿65万亩。

卫星监测显示,2023年洞庭湖越冬候鸟达37.83万只,创下历史纪录。黑鹳、小白额雁等珍稀鸟类重返湖区,仿佛在宣告:这片古老的水域,正在重获新生。

洞庭湖的困境,本质是人与自然关系的缩影。范仲淹笔下“不以物喜,不以己悲”的境界,或许正是破解困局的钥匙。

今天的洞庭湖治理,不再盲目追求“人定胜天”,而是学习与自然和解:退田还湖、湿地修复、十年禁渔……这些举措的背后,是对“先忧后乐”精神的现代诠释。

站在岳阳楼上远眺,洞庭湖或许不复“横无际涯”的壮阔,但湖畔的稻田依旧金黄,渔舟仍在晚霞中归港。

这片土地承载过屈原的孤忠、杜甫的悲怆、范仲淹的忧思,如今又在书写新的故事——一个关于敬畏、共生与希望的故事。

【参考资料】:《岳阳楼记》(范仲淹)、《洞庭湖志》(清·陶澍)、《中国水利史稿》(长江水利委员会编)、《湖南通史》(湖南人民出版社)