在父母与孩子的消费观碰撞中,谁才是“正确”的那一方?这似乎是一个没有标准答案的问题,却偏偏引起了一场激烈的讨论。文章素材中的故事,描述了一位母亲对大学儿子每天花费50元的“不满”,将家庭内部的经济冲突与代际观念差异赤裸裸地摆在了公众面前。但这场争论的焦点,真的只是那杯奶茶和那碗炒饭吗?

我们不妨从这个看似简单的故事里,剥开那些表面的纠结,深入思考背后隐藏的家庭矛盾、消费观念的断层,以及两代人对“生活本质”理解的天差地别。

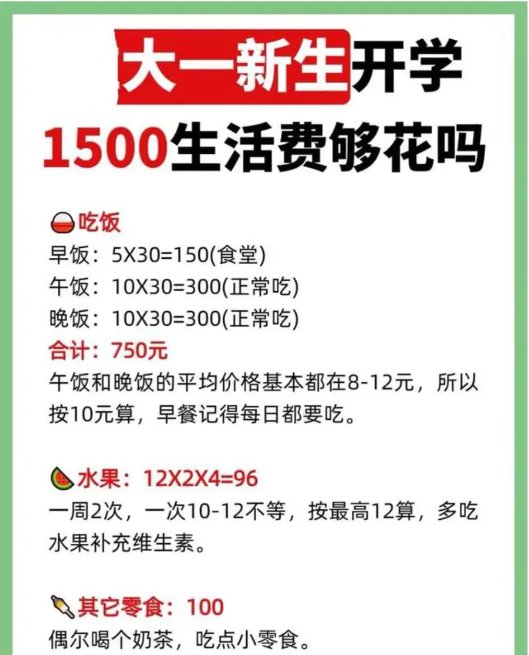

50元一天,真的是“奢侈”吗?从经济学的角度来看,50元一天的生活开销并不算高。如果按照一个月30天计算,这不过是1500元,在许多城市,大学生的生活费都在这一水平徘徊。一杯二十多元的奶茶,真的就是“挥霍”吗?或许对于母亲来说,这样的饮品是可有可无的奢侈品,但在孩子眼中,它可能是一次心情的调剂,或者是与朋友增进感情的社交工具。

仔细想想,大学生的日常开销,难道仅仅是“吃饱穿暖”那么简单?吃饭、喝奶茶只是表面,背后隐藏的是对生活品质的追求,对社交圈的维护,对精神需求的满足。如果父母一味将消费限制在最基本的生存需求上,无疑是对孩子成长环境的一种压缩。

家庭背景与消费观念的代差故事中的母亲一边做着“剩菜炒饭”,一边抱怨儿子的开销高,这背后透露出的情绪,不只是心疼钱那么简单。她可能更多的是一种心理落差。她的消费习惯和价值观,显然是从勤俭节约的年代延续而来的。对她而言,能吃饱穿暖就是生活的全部,而额外的支出,哪怕是一杯奶茶,也会被视为“浪费”。

这一代父母,许多人经历过物质匮乏的年代,他们对金钱有一种超乎寻常的敏感。他们更倾向于把钱花在“看得见”的地方,比如衣食住行,而对精神需求、社交消费这些“看不见”的地方,往往缺乏理解。在他们眼中,一杯奶茶可能是“没必要的享受”,而在孩子眼里,这却是社交生活的一部分,是融入集体的方式。

代际消费观念的冲突,本质上是成长环境和时代背景的不同造成的。父母那一代人可能更习惯于“节俭至上”,而孩子这一代则更倾向于“适度享受”。问题是,这种碰撞往往没有沟通的桥梁,只有两代人的彼此不满。

大学生的经济压力:兼职真的是解药吗?

当父母的支持无法满足孩子的需求时,许多大学生选择了兼职。在经济独立的同时,他们似乎也学会了“长大”。但问题是,兼职真的能解决所有问题吗?

表面上看,兼职让大学生有了更多的经济自由,但实际上,这种自由是以牺牲时间和精力为代价的。大学生的主要任务是学习,而兼职会不可避免地占据他们的时间。学习成绩下滑、身体健康受损,这些都是兼职可能带来的附加代价。

而更有趣的是,父母往往对孩子兼职的态度也充满矛盾。他们一方面希望孩子通过打工分担家庭经济压力,另一方面又担心孩子因为兼职荒废学业。这样的双重标准,只会让孩子感到更加无所适从。

其实,父母和孩子的矛盾,不只是钱的问题,更是沟通方式的问题。父母需要意识到,大学生远不只是“花钱的机器”。他们是独立的个体,有自己的需求和价值观。这种需求,不仅包括物质上的,也包括精神上的。

对父母来说,转变角色是关键。大学阶段的孩子,已经不再是需要被全面照顾的小孩,他们需要的是一种“平等的支持”。这种支持,不仅是经济上的,更是心理上的。父母可以尝试与孩子站在同一立场,去理解他们的需求,而不是用自己的标准去否定他们的选择。

对于孩子来说,也应该尝试去理解父母的不易。家庭经济条件不同,父母的观念也会有所不同,孩子应该学会与父母沟通,而不是一味对抗。通过沟通,找到父母能够接受的方式,既能满足自己的需求,也能让父母安心。

很多父母认为,孩子考上大学后,他们的教育任务就结束了。但实际上,大学才是孩子真正需要父母支持的时候。经济支持只是其中一部分,更多的是心理支持和人生方向的引导。父母需要认识到,大学不是教育的终点,而是一个新的起点。

当父母把大学看成“终点”,一切问题就会被简化为“钱”的问题。而当父母意识到,这只是孩子成长过程中的一个阶段,就会明白,他们依然是孩子的“后盾”,而不是“裁判”。

教育的本质,不是控制,而是引导。父母与孩子之间的关系,也需要从控制型向支持型转变。

结尾反思当一碗剩菜炒饭与一杯奶茶成为家庭矛盾的导火索时,我们不得不问:两代人之间,真的只能靠“争论”来解决问题吗?父母坚持节俭是错的吗?孩子追求独立和自由又是错的吗?或许,错的只是我们都习惯站在自己的立场上,而不愿意去理解对方的世界。

那么问题来了:当你面对父母的价值观冲突时,你会选择争论,还是尝试沟通?对此,你有什么看法?