在国内高校的金字塔顶端,39所985大学无疑是许多学子的梦想。这座金字塔内部也存在着一个耐人寻味的“鄙视链”。从清北复交的“天花板”到被调侃为“末流985”的几所高校,这场关于排名与实力的争论仿佛从未停止。今天,我们就来聊聊这些“被低估”的985高校,看看它们究竟是“金子蒙尘”还是“实至名归”。

当985遇到标签化:天赋与现实的拉扯

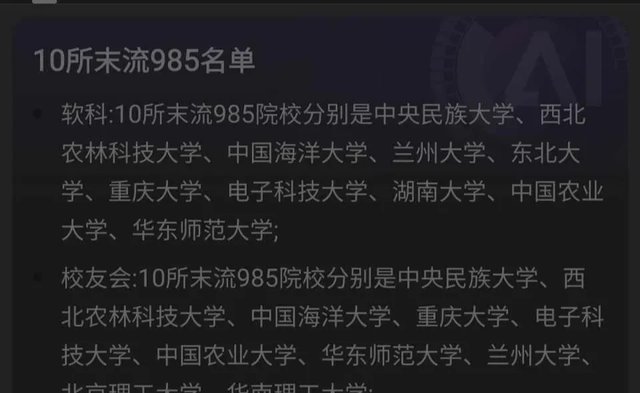

提到湖南大学、西北农林科技大学、兰州大学等学校,被贴上“末流985”标签的原因似乎总是绕不开地理位置、生源质量、学科冷门属性等现实问题。比如兰大,被称为“最委屈的985”,坐拥百年悠久历史,却因为地处偏远西北地区,吸引力大幅削弱。学生们甚至自嘲“骑骆驼上下学”,这显然是一种无奈又无助的调侃。

但如果你真的以为兰大只是“偏远落后”,那可就大错特错了!它的化学和生态学可是名列全球ESI前1%,草学专业更是养活了大半个中国的奶牛。还有那个在《Nature》顶刊上露面的反刍动物肠道古菌研究,直接刷新了国际上的生物学认知。你说,这样的实力,能用“末流”两个字简单概括吗?

类似的还有西北农林科技大学。被冠以“最冷门的985”标签后,这所学校似乎总是与“漫天风沙”和“干不完的农活”挂钩。鲜有人知道它的葡萄酒专业竟然是亚洲第一,甚至创下了国内外金奖拿到手软的纪录。而那片试验田里长出的“西农979”小麦、“短枝艳阳”樱桃,早已成为农业领域的王牌科研成果。或许在高楼大厦的城市白领眼中,这些成就显得有些“土”,但它们却实实在在地撑起了中国农业的天。

标签化背后的误解:实力与认知的错位

其实,“末流985”标签的出现,更多是一种认识上的偏差。就像中央民族大学,作为全国唯一一所以民族学为主的985高校,它的存在本身就带着独特的意义。你可以说它的双一流学科“冷门指数五颗星”,但你不能忽视它在民族文化传承上的贡献。从侗族大歌登上维也纳金色大厅,到藏学研究院收藏的全球最全吐蕃文献,民大正在用一种“佛系”的方式守护着中国56个民族的文化基因库。

冷门学科的“低关注度”和就业市场的“理工科偏爱”,让这些学校在名声上失去了竞争力。相比那些将毕业生“批量输送”到互联网大厂的高校,民大、西农这样的学校确实有点不那么“耀眼”。但正如有人所说:“985再末流,也是985。”它们的科研实力和国家支持从来都不是摆设,关键是我们是否愿意跳出偏见的圈子,重新审视它们的价值。

谁说末流就没有逆袭?

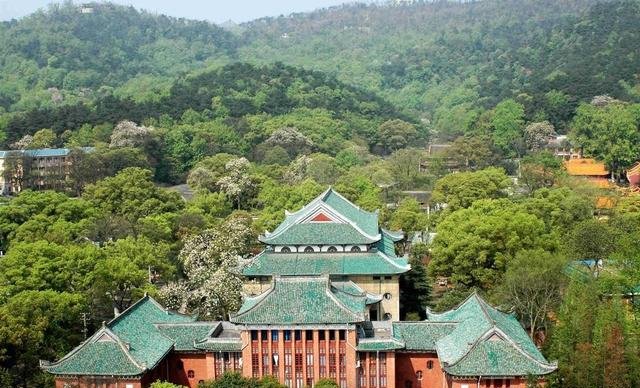

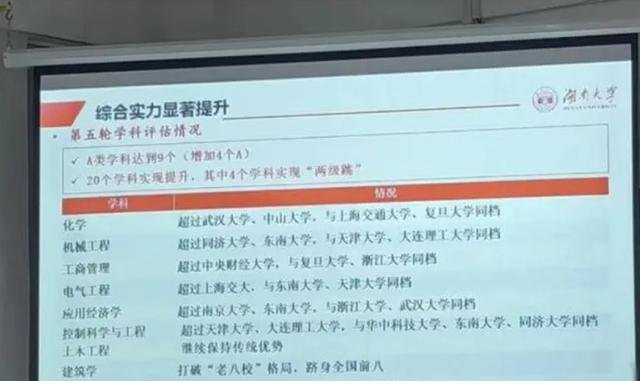

当然,不是所有被调侃为“末流985”的高校都甘于现状。湖南大学就是个典型的“逆袭”案例。这所被称为“985守门员”的学校,近年来在国家三大奖上的表现让人刮目相看。2023年度,它以4项大奖排名全国第七,与北大等名校平起平坐。这背后,是湖大近年来在学科建设、科研突破上的不断努力。

除了传统优势的机械工程、化学,湖大的电气工程也在快速崛起。更让人惊喜的是,它还在医学领域谋篇布局,拿下了三甲医院作为直属附属医院,为未来成立医学院铺平了道路。这种“敢为人先”的态度,正是湖大能够摆脱标签、走向更高台阶的关键。

同样值得一提的还有东北大学。尽管在第四轮学科评估中没有A+学科,但它硬是凭借控制科学与工程强势回归,拿下了A+的桂冠。不仅如此,它还在国产大飞机C919的研发上贡献了自己的力量。这样的成绩,打破了“末流985无出头日”的偏见,也让人看到了“厚积薄发”的力量。

“末流985”背后的教育启示

从这些学校身上,我们可以发现一个有趣的现象:地理位置、学科冷门、就业市场偏爱等外部因素,往往会成为人们评判一所学校的重要标准。但真正决定一所大学价值的,还是它在科研、人才培养上的长期积累。说到底,985工程的初衷是让中国高校在全球竞争中崭露头角,而不是用来分高低贵贱的“鄙视链”。

那么,问题来了:作为学生或家长,我们更应该关注的是学校的“名气”还是内在的“实力”?那些被调侃为“末流985”的高校,是否真的不值得选择?或许,我们应该从这些学校的逆袭故事中找到答案。大学的意义,从来不只是一个头衔,而是你能从中获得什么样的成长和历练。

对此,你有什么看法?你觉得“末流985”这样的标签,真的合理吗?欢迎在评论区分享你的观点!