2025年2月,湖南省邵阳市中级人民法院一则公示引发轩然大波:93岁老人周某某因性侵同村10岁留守女童被判处有期徒刑15年,但因其“生活不能自理”,看守所拒绝收押,建议暂予监外执行。这一案件不仅暴露了高龄犯罪与司法执行的矛盾,更拷问着未成年人保护与法律公正的平衡。

从“口碑良好”到“晚节不保”:留守女童的悲剧

案件追溯至三年前,时年91岁的周某某在其家中性侵了父母外出务工的10岁女童。尽管村民称其此前“口碑良好”,但法院依据《刑法》第236条及司法解释,以“针对未成年人从重处罚”原则顶格判处15年有期徒刑。然而,判决生效后,周某某始终未被收押。村民反映,其早年尚能活动,但近年身体急剧恶化,至2024年宣判时已无法自主行走,需借助板凳挪动,生活完全依赖他人。

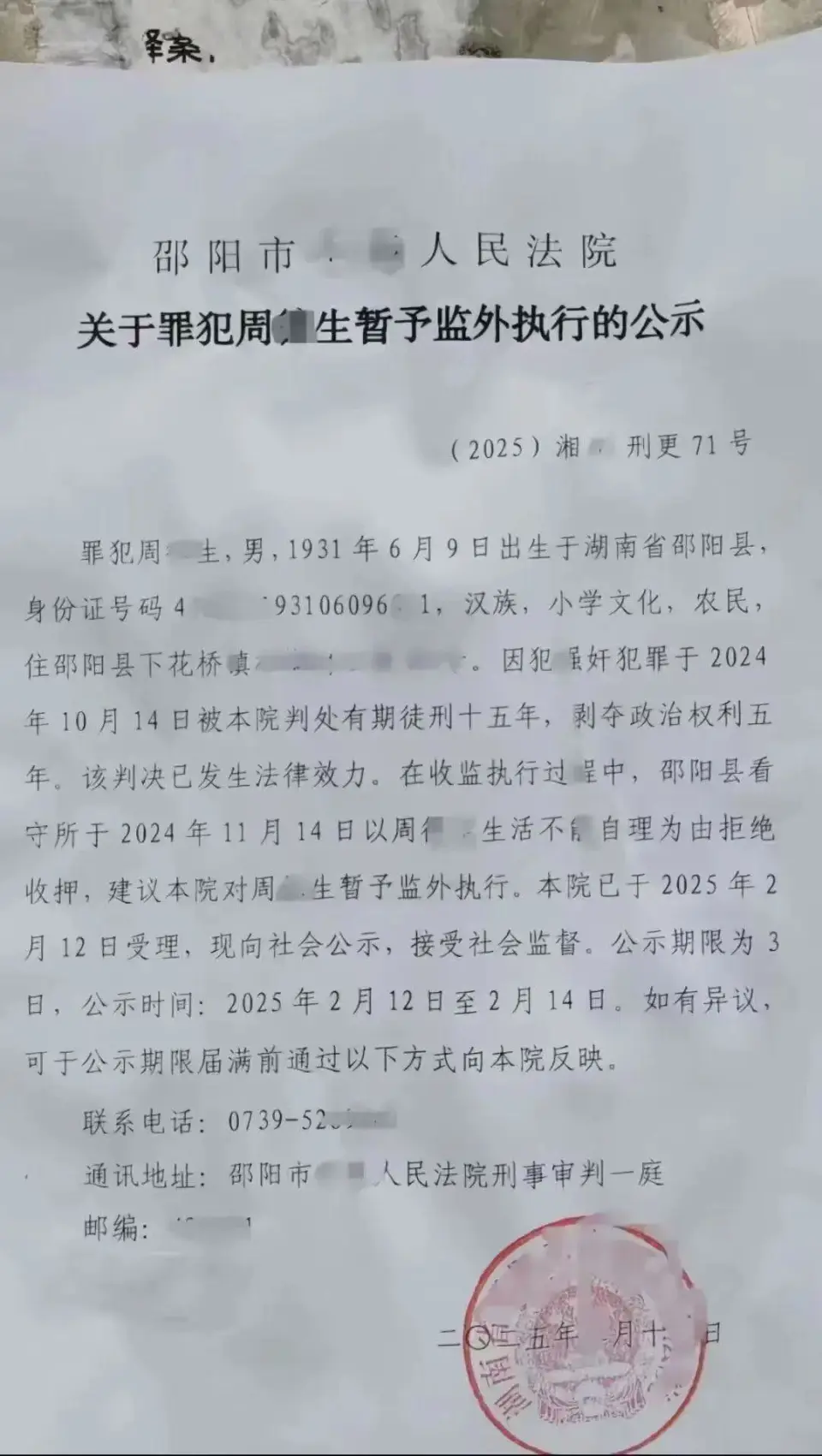

监外执行争议:程序透明性与法律冲突

根据《刑事诉讼法》第265条,监外执行适用于“生活不能自理且无社会危害性”的罪犯。而《暂予监外执行规定》进一步明确,65岁以上者若五项基本生活行为(进食、翻身等)中一项需协助即可认定“失能”。然而,律师指出,周某某作为暴力犯罪且刑期超10年的罪犯,按规定需服满刑期三分之一(即5年)后方可申请监外执行,直接适用或存在法律冲突。此外,司法机关未公开医学鉴定细节及检察院意见,程序透明度备受质疑。

高龄罪犯的司法困境:人性化与公正如何兼得?

类似案件并非孤例。2020年四川邻水一名84岁老人性侵13岁少女致孕,初期亦因“健康原因”未被收押,直至判刑11年后才入狱。上海监狱学会副会长刘崇亮分析,此类案件凸显两大矛盾:一是罪犯作案时具备行动能力,判决时却丧失自理能力;二是从重判决与执行难之间的冲突。而各地区对“适老从宽”尺度不一,部分源于看守所对高龄犯的收押能力差异。

社会拷问:法律如何守护正义底线?

尽管周某某的生理状态符合监外条件,但公众担忧其象征意义:若高龄成为“免罪金牌”,是否变相纵容犯罪?上海社科院研究员刘婉婷强调,司法机关需公开鉴定流程、强化社区监控,并优先保障被害人赔偿与心理干预,以平衡法律效果与社会观感。目前,邵阳县司法局尚未启动社区矫正程序,公检法部门频繁走访其住所,最终执行方式仍存悬念。

此案不仅关乎一名幼女的创伤,更直指老龄化社会下司法体系的漏洞。如何在人性化执法中坚守正义底线,或将推动立法与执行细则的进一步完善。