清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

一到清明节,这首传颂千年的绝句便会在人们脑海里浮现。杜牧笔下这场穿越时空的细雨,不仅打湿了诗人的衣襟,更浸润着中华文明对生命最深刻的思考:生与死,哀与乐,彼岸与此岸。清明时节的中国人,扫墓、踏青、祓禊祈福,他们用这些特殊的仪式,在追思与新生之间架起桥梁,来完成一场跨越千年的生命对话。

清明时节,太阳到达黄经15°,此时东亚大陆的冷暖气团交锋激烈,形成了“清明时节雨纷纷”的特殊气候现象,江南地区平均降水量较惊蛰增加43%,而华北平原正经历“清明断雪,谷雨断霜”的气温转折,这种独特的天气特征,使得清明既是农耕文明的重要节点,也成为中国哲学中“天人合一”的绝佳注脚。

清明节作为传统节气与节日交融的文化复合体,其实经历了上巳节、寒食节、清明节三节合流的一个历史过程。

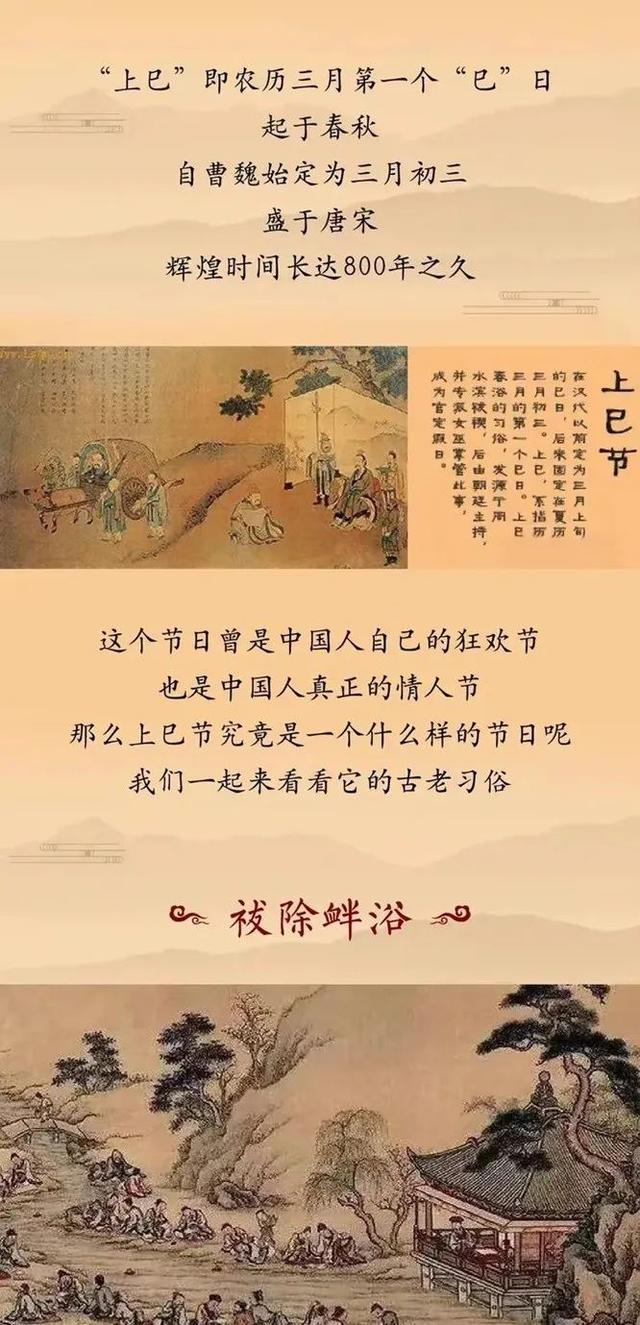

上巳节

上巳节是农历三月的第一个巳日,由于巳日并不固定,所以魏晋之后改在三月初三。上巳节的源头很可能来源于上古先民在春分时祭祀管理婚姻和生育之神的习俗。最初上巳节是大规模求子、恋爱、祈福、踏青、赏春的民俗节日,后来又陆续增加了水边宴饮、文人聚会等内容。

寒食节

而寒食节则起源于上古的改火习俗。人们认为旧火代表旧能量,不吉利,新火能排旧毒,获得新能量。取新火前,要灭尽旧火,而在新火点起之前,人们只能吃寒食。在民间传说中,这一节日又与春秋时期晋文公悼念忠臣介子推的典故结合,形成了禁火冷食、扫墓祭祖的核心习俗。

清明节

上巳、寒食和清明,基本都在农历三月初,本来三个节日互不相干,上巳节水边祈福、踏青游玩,寒食节改火吃冷食、祭祖扫墓。清明只是一个节气,唐朝之前还没成为节日。但从唐朝开始,上巳、寒食的习俗就渐渐合并到清明里,清明成为了融扫墓、祭祖、踏青、游乐为一体的深得士人与平民重视的节日。开元年间,朝廷规定:“寒食、清明四日为假。”后来又把假日增加到五天和七天。宋代也把寒食节假期保留在七天。至明清时期,这三个节日彻底统合为兼具追思先人、亲近自然、顺应天时的现代清明节,其文化内涵既包括对生命终结的沉思,也蕴含万物复苏的欢欣,形成中国人独特的生死智慧与时空观念。

为什么要把这个节气称作清明呢?《礼记正义》中说:“谓之清明者,谓物生清净明洁。”《月令七十二候集解》也说:“物至此时皆以洁齐而清明矣。”

“清”字在周朝留下的钟鼎竹简里就有了“水”旁加“青”的构形,表示春水初涨时青碧澄澈的意象。(图一)《说文解字》:“清,朖(lang3,)也。澂水之貌。从水,青声。”(图二)其实该字声中有义,《释名》:“清,青也。去浊远秽,色如青也。”而“明”字的演化更具哲学意味。甲骨文(图三)和早期金文(图四)中的“明”都由“日”“月”并置构成,而到西周晚期,逐渐演变成“囧”(窗牖)加“月”,会月光从窗牖照进来之意。(图五)、(图六)这体现了《易经》“悬象著明,莫大于日月”的认知。故《说文解字》把“明”解释为“照也。”但古籍中还有另一种解释:“明者,阴阳之精。”也许这种理解更贴近清明节气阴阳平衡的天道观。

中国古代文化史里的清明镜像映照出历史的细节、人间的烟火和文人的机趣:宋代画家张择端或许没想到,《清明上河图》中那艘即将撞桥的货船,会成为后世解读北宋清明的关键符码。画中扫墓归来的轿马与汴河漕运的繁忙形成微妙对照,恰似黄庭坚笔下"贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘"的视觉注解。

明清小说中的清明叙事充满生活的烟火气。《金瓶梅》第八十九回“清明节寡妇上新坟”中写道:“吴月娘备办香烛、金钱冥纸、三牲祭物、酒肴之类,抬了两大食盒,要往城外五里新坟上,与西门庆上新坟祭扫。”但见“郊原野旷,景物芳菲,花红柳绿,仕女游人不断”,一路宝马香车,秋千风筝随眼可见。在坟前摆祭台、烧纸钱、点香炉、哭坟,点点细节,堪称明代北方清明习俗的微缩景观。而《聊斋志异》中《青凤》、《神女》、《阿宝》等故事里书生与女鬼相逢总是在清明之际,让清明节的意象在文人想象中平添几分幽冥色彩。

诗词长河里的清明浪花尤为璀璨。白居易"棠梨花映白杨树,尽是死生别离处"的苍凉,与吴惟信"日暮笙歌收拾去,万株杨柳属流莺"的明媚,构成了清明节的双重变奏。晏殊“燕子来时新社,梨花落后清明”的小词像一部风趣幽默的微电影小品,充满了戏剧性。最有趣的当属清代才子纪晓岚的灯谜:"清明前夜(打一食品)",谜底竟是"元宵"——这里的“清明”已经别解为朝代的名字,“清”朝和“明”朝之“前”正是“元”朝,而“夜”扣“宵”,可谓妙不可言的佳谜。

从改火寒食到水边祓禊,从扫墓踏青到现代的“云祭扫”,清明节始终是中国人调和生死、连接古今的文化枢纽。当我们在暖暖春风中擦拭先人的墓碑,在烟雨江南里观赏凋零的杏花,实际上在进行着一场穿越千年的文明对话。那些青团年糕里的艾草清香、曲水流觞里的诗词余韵、甲骨金文间的日月辉光,都在诉说着同一个真理:唯有直面死亡,才能更好地拥抱生命——这或许就是清明节带给我们最珍贵的启示。