在清代的爵位体系中,对于异姓贵族而言,法定可获的最高爵位乃一等公。而极为罕见的王爵,实则是出于皇帝的特殊恩典,并不归属于常规的异姓爵位范畴。需注意的是,即便同为一等公,鉴于其封号各异以及性质的不同,在地位层面亦存在细微差异。这种差异可进一步划分为如下几个不同层次。

【第一、等级最高的超品公】

依据清代官制体系,公、侯、伯这三种高级爵位被划定为“超品”范畴。此“超品”概念是针对品官而论,意即公、侯、伯的等级地位在正一品文武职官之上。

在清代的爵位体系中,“超品公”这一称谓所指并非通常意义上的品级,而是“等”的概念,其代表的公爵地位高于一等公。整个清代,获封“超品公”者仅有一人,此人便是位列大清开国五大臣之一的扬古利。

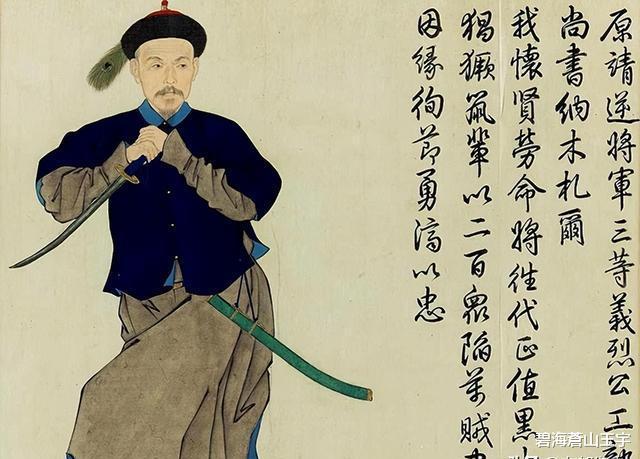

扬古利,乃追随太祖努尔哈赤开创基业的早期异姓重臣。于女真各部的统一进程以及与明军的军事交锋中,扬古利建树卓越,功绩斐然。鉴于其卓越功勋,努尔哈赤不仅将女儿许配于他,还封其为一等总兵官,授予超品公世职,其地位尊崇,仅亚于诸贝勒。

皇太极践祚之后,扬古利追随诸王征伐明朝,于诸多战事中纵横捭阖。至崇德元年,扬古利扈从皇太极挥师东向,进军朝鲜。彼时,军队突遭朝鲜伏兵袭击,扬古利不幸负伤,最终壮烈殉国。扬古利殁后,皇太极敕令追赠其为武勋王,扬古利由此成为首位获封王爵的满族异姓贵族。

扬古利在世时获封超品公爵位,薨逝后追赠王爵,此乃太祖与太宗对其功绩的极高赞誉与肯定。需知,超品公爵位虽尊崇至极,却不具备世袭特性。是以,其后代子孙在承袭爵位时,降等受封一等公爵,并享有世袭罔替之特权。

在开国五大臣之中,除扬古利外,额亦都所获公爵亦属超品范畴。虽额亦都生前未获正式册封,其弘毅公之爵,未对一、二、三等作明确界定,但后世诸位帝王及异姓贵族,皆将额亦都之公爵认定为超品。其子孙承袭爵位时,遵循降级原则,袭一等公且享有世袭罔替之特权。

【第二、四字嘉号一等公】

在雍正帝登基之前,异姓贵族爵位的命名方式相对质朴,一等公仅以“一等公”相称,其爵号之上并无其他附加标识。然而,雍正帝践祚之后,审视当时爵号体系,深感这种简洁的称谓难以充分体现功臣所应享有的尊崇地位。于是,为强化对功臣的表彰,雍正帝决定赐予爵号嘉名。以康熙时期的一等公图海为例,经此举措,其爵位便改称为一等忠达公。

除公爵外,侯爵、伯爵等爵位亦被赐予嘉号。需明确的是,针对异姓贵族所封爵位,其嘉号定制为双字形式。

乾隆皇帝践祚伊始,大清王朝旋即步入鼎盛之期。在其长达六十载的统治历程中,乾隆帝致力于疆域拓展,为近代中国之版图勾勒出基本轮廓,此一功绩厥功至伟。与此同时,这一时期亦孕育并成就了众多卓越的文臣武将,他们于政治、军事等诸多领域各展其能,共同书写了清王朝这一阶段的辉煌篇章。

乾隆朝所宣称的“十大武功”,虽部分存在夸大之嫌,但仍不乏确凿可证的卓越功绩。例如,在疆域巩固方面,成功实现新疆的统一以及西藏的收复,这些举措对于维护国家领土完整与多民族融合意义深远。

在乾隆统治的整个时期,八旗贵族群体中,凭借赫赫战功获封一等公爵位者数量颇为可观。在此之中,后族富察氏一门所受荣宠尤甚。诸如明瑞、傅恒以及福康安三人,皆因卓著军功得以晋封一等公。乾隆帝出于对富察氏家族的格外眷顾,认为其理应获享更为优厚的恩典。故而,在赐予爵位之际,突破常规旧例,特赐四字嘉号,以彰显对该家族的特殊礼遇。

在清朝的封爵体系中,明瑞获封一等诚嘉毅勇公,福康安被授予一等嘉勇忠锐公。值得一提的是,傅恒虽初为拥有二字嘉号的一等公,然其逝后追赠郡王衔。此外,阿桂以卓著功勋得封一等诚谋英勇公,兆惠亦荣膺一等诚毅谋勇公之爵。

在清代的封爵体系中,一等公获四字嘉号者仅上述四位。相较于获两字嘉号的一等公,此类获四字嘉号的一等公,其在政治场域中的地位以及所享各项待遇,均呈现出显著提升态势。

【第三、实封一等公】

在封建封爵体系中,部分非宗室贵族虽建有功绩,然依既定规制,尚未达致一等公之爵级标准。故而,为使封爵体系更为完善且契合实际,遂衍生出二等公与三等公之差异。与之相对,获封一等公者,其封爵全然与所立实际功勋相称,是对其卓越贡献的精准认可与褒奖。

在历史记载中,生前获封一等公实封者约30余人。其中,多数受封者的一等公爵位为世袭罔替。需明确,清代对各级爵位的承袭次数有明确规制。虽然高等级爵位可承袭次数相对较多,但从实际效果而言,与世袭罔替并无显著差异。

然而,从制度层面深入剖析,具有限定承袭次数的公爵爵位与世袭罔替的公爵爵位,存在显著差异。具体而言,就爵位的价值与地位而言,世袭罔替的公爵爵位,其含金量远高于前者。

在众多获封一等公者中,五十余人里超二十位乃逝后追封。此等情形下,诸臣于生前尚未满足获封一等公的法定条件。鉴于其卓著功勋,皇帝出于特别眷顾与嘉许,特以恩旨追赠此爵位。

追封的一等公爵,在承袭规则方面呈现出不确定性。其子孙在承袭爵位时,既可能延续公爵之位,亦可能降等承袭为二等公、三等公或者侯爵。这一现象可阐释为,追封的一等公爵荣誉乃是皇帝赐予特定个体,而子孙是否能够承袭该爵位,取决于其自身才能以及受皇帝恩宠的程度。以乾隆时期的文臣孙士毅为例,他被追封为一等谋勇公,然而其儿子仅承袭了伯爵之位。

【第四、一等承恩公】

所谓丞恩公,乃封建王朝中,获封者承蒙帝王殊恩而获公爵之位。此封赐情形,多为皇后之父所专属。

在封建王朝的政治架构中,皇后位居后宫之首,母仪天下,其政治地位尊崇至极。与之相匹配的是,皇后的外戚家族亦需具备显赫门第,此不仅彰显出皇后地位的尊崇,更从侧面映射出皇恩的广布与深厚,体现了封建等级制度下权力与荣耀的紧密关联。

自康熙时期起,鉴于康熙皇帝生母孝康章皇后出身汉军旗,门第相对不显,遂形成一项定制:皇后娘家本支依例抬入上三旗。此后,皇后家族抬旗成为既定制度,同时明确规定,皇后之父将获赐一等承恩公爵位。

承恩公之爵位,并非凭借赫赫军功获致,故于底气方面,难免稍显不足。且身为皇后之父,其在资历与威望层面,亦未必尽如人意。迨至道光时期,朝廷颁行相应规制,将承恩公之爵位由初始的一等降格为三等。

经上述剖析可知,即便同属一等公爵序列,其政治地位亦存高低之分。具体而言,从高到低的排列顺序依次为:超品公、带有四字嘉号的公爵、享有实封的一等公、经追封而得的一等公以及一等承恩公。