大众对新闻媒体的不信任可以追溯到针对1968年风雨如磐的民主党全国代表大会的报道。

半个世纪以前,大多数公众选择相信新闻媒体。今天,他们不再信任。媒体的力量去哪里了?

民主死于黑暗

当2017年2月17日《华盛顿邮报》打出“民主死于黑暗”的标语时,新闻行业从业者们极尽嘲讽。《纽约时报》执行编辑迪安·巴奎(Dean Baquet)说到:“听上去像最新一部蝙蝠侠电影。” 但很明显,在唐纳德·特朗普(Donald Trump)上任不到一个月的时间内,白宫的首要任务变成了破坏主流媒体的可信度。这会包括毫不掩饰、几乎是兴高采烈的造谣和抹黑手段。《华盛顿邮报》抓住了谎言的行踪,统计得出,这位总统先生在任期内一共撒谎30573次。

特朗普登上总统宝座后,第一时间便称新闻媒体为“美国人民的敌人”。有一段时间,白宫禁止某些新闻机构参与发布会,包括《纽约时报》、CNN、《政客新闻》和《洛杉矶时报》。被总统先生认为是好斗的CNN记者吉姆·阿科斯塔(Jim Acosta)遭到吊销执照。面对不让总统先生好看的故事,“假新闻(Fake News)”已经成为标准的白宫式应答——甚至是唯一的白宫回应。可惜,这种故事太多了。

显而易见的是,媒体与政府官员之间的关系中存在猜疑,但通常情况下,双方都希望至少在表面上保持诚恳。记者需要访问权限才能撰写他们的故事,政客们希望这些故事是友好的。记者也希望给人留下公平公正的印象,而官员们也希望看起来配合调查且透明。每一方都可以接受另一方在一定程度上的虚伪。

谎言的代言人

特朗普来了以后,一切都变了。特朗普很粗鲁,他的品牌特征里没有亲切这一条。在特朗普的世界里没有合作,因为他把一切都看作是一场竞赛。他向媒体宣战,他赢了,或者说几乎要赢了。他说服了数百万美国人不要相信在非特朗普系媒体上看到或听到的任何事情,甚至包括2020年总统大选的结果。

在特朗普时代,媒体其实并没有保持沉默。但媒体在特朗普的支持者眼中声名狼藉,这是个巨大打击。实质上这是一种另类的审查制度。回到1976 年,即使在越战和水门事件之后,仍有72%的公众表示他们会信任新闻媒体。今天,这个数字是34%。在共和党人中,这一比例为14%。如果说在 2017 年说“民主在黑暗中消亡”似乎有些危言耸听,那么 2021 年 1 月 6 日发生的国会大厦袭击事件则让它看起来颇具先见之明。民主真的岌岌可危。

我们需要新闻自由来让民主发挥作用,这个信念与民主制度本身一样古老。因此有了美国宪法第一修正案。如果信息和意见不能自由流通,选民在选择投票给谁、支持什么政策时就好像摸黑前行。但是,如果信息源不好怎么办?如果记者不可信怎么办?如果没有所谓的“事实”怎么办?

正如1978年迈克尔·舒德森(Michael Schudson)在《发现新闻》(“Discovering the News”)中指出的那样,直到20 世纪初,才出现了好的新闻得是“客观的”——也即,无党派倾向且不偏不倚——的观念。舒德森认为,这个观念的出现回应了人们日益增长的怀疑,怀疑稳定可靠的真理的存在性。正如他所说,客观性标准“不是对事实信念的最终表达,而是断言一种为世界所设计的方法论,在这个世界中连事实都是不可信的。记者开始相信出于他们自己的理解上的客观性,因为他们想要,需要,并且被普通人的愿望所迫使。公众这样要求记者以寻求摆脱他们自己以往坚守的摇摆不定和怀疑态度。”换句话说,客观性从一开始就是一个有问题的概念。

Public Opinion

对这个问题的经典表述是101年前出版的沃尔特·李普曼(Walter Lippmann)的著作《公众舆论》(“Public Opinion”)。李普曼的批评在今天仍然适用——哥伦比亚新闻学院去年秋天召开了为期四天的《公众舆论》研究会议,人们发现这本书中仍有很多话题值得讨论。李普曼的论点是,新闻业不是一种职业:你不需要执照或学历证书即可从事该新闻业,五花八门的人都自称记者。他们是否都在为大众提供可靠和公正的新闻产品?

然而,记者会迅速为发现和传播信息的任何人辩护,只要信息是真实的,无论那些人是出于何种手段和动机。朱利安·阿桑奇(Julian Assange)可能是个罪犯。他肯定干预了 2016 年的大选,据称是在俄罗斯的帮助下,以破坏希拉里·克林顿的竞选。但是顶尖报纸编辑们坚称,阿桑奇的所作所为受到宪法第一修正案的保护。保护记者委员会对他面临的指控已经提出了抗议。

李普曼的另外一个论点是:新闻业不是服务行业的一种,而是一门生意。当下最有影响力的记者们都是大公司的员工,他们的工作成果是要创造利润的。认为电视新闻现在,或者曾今,有巨量亏损的想法其实是一个迷思。在1960年代,深夜节目《亨特利-布林克利报道》(“The Huntley-Brinkley Report”)曾是NBC新闻最赚钱的项目。1968年在CBS电视网首播的《60分钟》(“60 Minutes”)连续23年位居电视节目收视率榜单的前十名。

吸引眼球对于生意来说就是一切。当收视率下降时,随之而来的是广告收入的下降,换掉通讯员,换掉主播,换掉报道范围。新闻,尤其但不限于有线新闻,是为观众精心策划的。显然,社交媒体上发布的信息也是如此,算法会根据受众的政治偏好进行有选择性的推送。“客观”和大卖很难被同时满足。

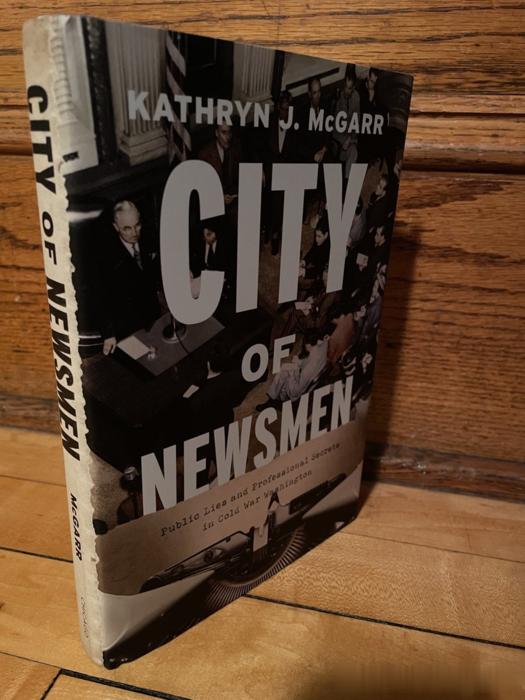

《报业之城:公众谎言与冷战华府机密》

李普曼所处的那个时代以后,媒体是怎么发展的呢?在《报业之城:公众谎言与冷战华府机密》(“City of Newsmen: Public Lies and Professional Secrets in Cold War Washington”)中,凯思琳·J·麦伽尔(Kathryn J. McGarr)评估了冷战第一个十年中华盛顿媒体集团们的表现。通过检查存档的信件,她表明华盛顿的记者非常清楚政府正在国家安全问题上误导他们——例如,美国是否在苏联上空部署间谍飞机,或者训练流亡者以入侵古巴并尝试推翻菲德尔·卡斯特罗(Fidel Castro)。甚至,官方刻意隐瞒了“遏制共产主义扩张”的一整个议程——声称中东政策旨在保护西方对油田的利益,声称中美洲政策旨在保护联合果品公司——记者并没有上当。

美军登陆越南

那么他们为什么把他们所知道的公之于众呢?麦伽尔是威斯康星大学麦迪逊分校的历史学家,他认为这要归咎于为华府提供通讯服务和新闻报道的人们所持有的一种意识形态:他们是普世自由主义者。在美国对越南进行军事干预之前——海军陆战队于1965年涉水登陆越南——这一直是美国精英的意识形态。与政府官员、文化机构(比如福特基金会等慈善机构和现代艺术博物馆等)负责人一样,报业人士坚信他们肩负着冷战政策的核心使命:保卫北约国家。他们支持促进自由主义价值观和为其开路的政策,美国正是以这种名义与希特勒开战。

华府媒体的许多成员,包括编辑和出版商,都曾在第二次世界大战期间为政府服务——战略服务办公室(CIA的前身)、战争情报办公室以及华盛顿或伦敦的其他岗位。他们曾参与过战争,战争结束后他们的责任感没有消失。捍卫民主不仅仅是政府的工作,也是媒体的工作。

当记者掌握了美国政府想要保密的情报时,他们自己掂量了一下发布这些信息是否会损害冷战的使命。麦伽尔说道:“为和平而战仍然是外交记者团职责概念的核心,高质量报道的意义不是为了政府,而是为了‘和平’大业。”

记者的谨慎还有另一个原因:对核战争的恐惧。1949 年苏联研制出原子武器后,直到 1963 年的部分禁止核试验条约签署之前,世界末日的核焦虑情绪普遍存在,新闻工作者也有同样的感受。冷战是一场均势战争。这就是美国政府的非官方措辞“遏制”所暗示的:保持现状。任何使天平向错误方向倾斜的事情都可能引爆核弹,因此媒体对他们发表的内容诚惶诚恐。

麦伽尔还明确表示,蒂莫西·克劳斯(Timothy Crouse)在他关于 1972 年总统竞选的经典著作《公车上的男孩》(The Boys on the Bus)中提出的所谓“打包新闻”很好的概括了华府媒体。尽管不同报纸名义上相互竞争,但记者和编辑们都受到麦伽尔所说的“横向压力”——与消息来源和新闻同行保持良好关系的压力。政府和媒体之间并没有防火墙,恰恰相反,官员和记者觥筹交错推杯换盏。

这个行业回音室几乎完全被白人占据。1945 年至 1975 年间,内阁中只有一名女性和一名黑人,每人任职两年。在媒体方面,情况更糟。女性和黑人记者被程序性地排除在外。她们无权出席某些新闻活动,编辑也不会指派女性记者参与报道政府事务。赤裸裸的种族主义和性别歧视比今天人们会相信的要持久得多。

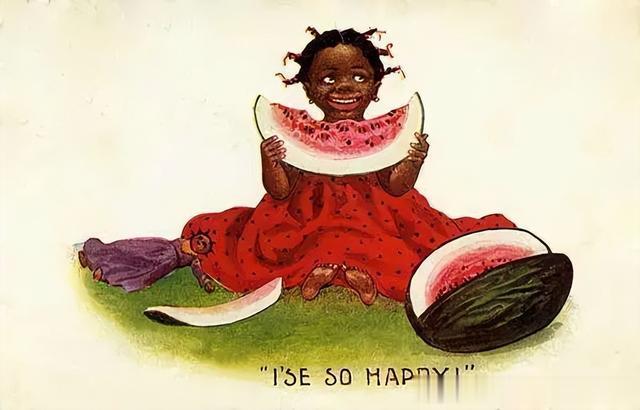

黑人喜欢吃西瓜的刻板印象

华盛顿记者的两个主要社会组织是成立于1885 年的烤架俱乐部(Gridiron Club)和成立于 1908 年的国家媒体俱乐部(National Press Club)。 烤架俱乐部于 1896 年邀请会员的太太们参加晚宴,但讽刺选举权运动的小品并没有得到很好的反响,直到 1972 年女性才被允许再次参与。进入 1950 年代,会员们在该俱乐部的晚宴上涂黑脸表演以娱乐。麦伽尔报告说,俱乐部的标志性歌曲是用方言演唱的“西瓜之歌”。(译者注:现在,涂黑脸被视为歧视黑人的行为,黑人喜欢吃西瓜被视为一种刻板印象。)

直到1955 年,国家媒体俱乐部迎来了第一名黑人成员。同年,妇女第一次获准参加午餐会,与会者们会听取官员的简报。然而,妇女们必须坐在阳台上,不准发出提问。直到 1971 年,国家媒体俱乐部才拥有第一名女性成员。

《华盛顿邮报》于1951 年聘用了第一位黑人记者。他被分配了单独的卫生间,两年后离开了该报社。麦伽尔说该报直到 1972 年才雇用另一位黑人记者,但这是不正确的:该报在 1961 年雇用了多罗西·吉列姆(Dorothy Gilliam),在 1968 年雇用了杰克·怀特(Jack White)。更多的民权运动发现,《纽约时报》几乎没有黑人记者,很多的大众杂志也好不到哪儿去。

《报业之城》是对这种趋势的纠正——该趋势出现于1960年代并且一直顽固不化——将越战之前的一切都归结为共产主义妄想和对美式例外论的迷信。其实没那么简单。麦伽尔做了历史学家该做的事情,她正在澄清背景故事。尽管如此,很大一部分信息缺失了。

1966 年,在海军陆战队登陆越南后不久,CIA秘密掺和了这些表面上的非政府组织开始被曝光——这些事件引发了美国政治生活中的激进情绪转向以及政府与媒体关系的重大变化。事实证明,CIA的触角无处不在,通过切入点和虚拟基金会支持任何符合他们的反共议程的组织,并在所有可能的地方安插代理人。

新闻媒体就是目标之一。1977 年,卡尔·伯恩斯坦(Carl Bernstein)在《滚石》杂志上发表了一篇文章,声称有四百多名该杂志记者曾秘密为CIA工作。自 1952 年以来,主要新闻机构——伯恩斯坦笔下“最有价值的”是《泰晤士报》、CBS和《时代周刊》——与CIA的海外代理人保持合作,为他们发放证书以做掩护。记者们将报告的片段卖给CIA,并且允许CIA官员听取他们的汇报。

在伯恩斯坦的揭露出现后不久,《泰晤士报》自己也进行了审查。该报告中,CIA拥有或者资助了“超过50家报纸、新闻服务、广播站、期刊和其他传播实体”,大多数在海外,并且“估计30至100名美国记者在履行记者职责的同时有偿收集情报。”

《无惧无喜》

1980年,《泰晤士报》的资深记者哈里森·索尔兹伯里(Harrison Salisbury)出版了《无惧无喜》(“Without Fear or Favor”),书中他提到《泰晤士报》的欧洲通讯员C·L·苏兹伯格(C. L. Sulzberger)大概每月都会和CIA探员交易一次情报,他同时也是出版商的侄子。伯恩斯坦将他称为一种情报资产。

苏兹伯格被惹恼了。他既不承认自己当过探员或成为了某种资产,也不认为他需要做出任何解释或者道歉。在他看来,他只是个与政府资源对接的记者。他在一本回应索尔兹伯里的未能出版的书中写道:“我从CIA那里获得的比他们从我手上拿到的还要多。”专栏作家约瑟夫·艾尔索普(Joseph Alsop)更是毫无歉意,他向伯恩斯坦聊到他为情报机构做的伪装工作时说:“他们来问我,我很自豪。我这么做了,我也很自豪。新闻记者对祖国没有责任的想法完全是真空中的球形鸡。”(译者注:原文perfect ball表达了“理想但不符实际”的意思。)

《泰晤士报》似乎认为问题是出在于CIA接触的记者是否创作政治宣传——是否刻意扭曲故事以迎合探员们的喜好。这其实是避开了伦理上的疑问。那些记者递给CIA的是未经或无法发表的情报。这意味着,他们传播的是私下里收集的,没有留下证据的情报,讲述者们对于他们正在实质上与美国政府对话一无所知。就算记者们为情报来源保密——现在已经完全不可能追溯到底是谁对谁说了什么——他们也已经被出卖了。

到1968年夏天,当民主党全国代表大会在芝加哥举行时,冷战时期的权宜之计已基本被粉碎。记者们觉得他们被利用以发布白宫关于越南战争进展的谎言,他们进行了反击。以至于在大会开始之前,《泰晤士报》、《华尔街日报》、CBS 和 NBC 就已经报道称这场战争无法取胜,这与约翰逊政府向公众传达的信息相矛盾。因此,在大会筹办期间,林登·约翰逊(Lyndon Johnson)和民主党——他本人没有参加大会,并在 3 月份退出了竞选,但他非常尽责——尽可能地给新闻媒体制造麻烦。

休伯特·汉弗莱

1968 年大会的结局是约翰逊任上的副总统休伯特·汉弗莱(Hubert Humphrey)赢得了党内提名,尽管他最后没有进入任何一场初选。与会期间,党内的反战势力几乎输掉了每一场辩论,而警察和国民警卫队则在街道上粗暴地对待示威者和摄影师,两名记者丹·拉瑟(Dan Rather)和麦克·华莱士(Mike Wallace)在会议厅遭到保安殴打。这个故事已被反复提到。

在《新闻突发:芝加哥1968 与美国的两极分化》中,麻省理工学院媒体历史学家希瑟·亨德肖特(Heather Hendershot)再次从关系网络的角度讲述这个故事的每分每秒:CBS当时由沃尔特·克朗凯特(Walter Cronkite)主持,他以“事情就是这样。”结束了报道; NBC以切特·亨特利(Chet Huntley)和大卫·布林克利(David Brinkley)的二人转为特色,其结束语是“晚安,切特!”、“晚安,大卫!”; ABC作为广播行业的垃圾,无法提供完整的报道,因此转而向观众提供戈尔·维达尔(Gore Vidal)和威廉·F·巴克利(William F. Buckley)的评论,这为整件事提供了一个好像闹剧的小插曲。正如亨德肖特所说,ABS“看上去没有承诺提升电视话语水平的想法。” ,她没有提到的是巴克利在节目中称维达尔为“酷儿(queer)”。

芝加哥市长理查德·戴利(Richard J. Daley)本质上是肯尼迪式的人,但他很乐意帮助总统。当媒体抵达时,他们遇到了一系列令人震惊的障碍,其中一些只是偶然的。赶巧大会遇上了出租车司机罢工,还有一次电工罢工,这意味着没有足量可使用的电话。在大会期间,当记者试图联络报社提交报告时,他们发现公用电话被硬币塞爆了。

每个信息网络只获许在会议厅使用一台移动摄像机和七张新闻通行证以满足所有电视和广播报道的需求。街道上不允许使用电视摄像机,这意味着当发生警察暴力执法时,记者们将会忙着处理16 毫米的电影胶片而导致报道延迟。

密歇根大道之战

众所周知,密歇根大道之战发生在8月28日晚上8点左右,那是大会的第三个晚上。示威者计划从格兰特公园游行到五英里外的会议厅,他们在希尔顿酒店前遭到袭击,主要反战候选人尤金·麦卡锡(Eugene McCarthy)和汉弗莱的总部就设在这里。警察冲进人群,不分青红皂白地殴打游行者,逮捕了 1000 多人。战斗只持续了十七分钟。大约一个小时后,当现场的影片被处理好并可以播放时,混乱已经结束。

警察与示威者

新闻主播们保持着冷漠的姿态。他们没有掩盖警察的暴力行为,但也没有站在示威者一边。他们报道了骚乱的故事,但他们的报道是远远不够的。英国记者戈弗雷·霍奇森(Godfrey Hodgson)在他的关于战后时代的伟大著作《我们时代的美国》中计算出,CBS对大会进行了 38 小时的报道,其中只有 32 分钟用于抗议者,而且NBC 有 19 个小时的总计报道时间,其中只有 14 分钟用于抗议者。

亨德肖特的数字略有不同,但差别不大,她同意示威者的形象没有占到报道的主导地位。然而,戴利和民主党设法让观众们相信他们所看到的一切应该由媒体负责。真正发生的事情其实并没有被展示给民众,他们不应该相信电视上出现的内容或主持人告诉他们的事情。都是假新闻。

反战代表指责戴利,毕竟警察是他的部下。但是,在密歇根大道之战后的第二天,作为CBS明星主播,克朗凯特连线采访了戴利,几乎是在奉承。克朗凯特以“我可以告诉你,戴利先生,你在全国和芝加哥都有很多支持者”开始采访,然后让戴利指责被殴打的记者是受到了反战运动的煽动。克朗凯特的传记作者道格拉斯·布林克利(Douglas Brinkley)称这次采访“非常蹩脚”。

戴利很乐意为一些被开了瓢的脑袋负责,他知道公众会站在他这一边。绝大多数美国人不喜欢像艾比·霍夫曼(Abbie Hoffman)和艾伦·金斯伯格(Allen Ginsberg)这样的知名抗议者,并且很高兴看到他们和他们的追随者们被打垮。人们并没有因为发生的事情去责备市长或警察。他们指责的是媒体。

信件纷至沓来,指责网络报道有偏见。亨德肖特引用了一位空军上校的话:“太棒了!太棒了!太棒了!你在最近的大会上对易皮士(Yippies)、嬉皮士、瘾君子、流氓、流浪汉和其他败类的处理是完美的。我高兴地注意到,警方对主要的挑衅者——媒体给予了应有的关注。”寄给CBS的邮件中,谩骂与赞赏的比例是十一比一。戴利宣称,寄给他的邮件绝大多数都是积极的。

历史学家戴维·法伯(David Farber)在他关于大会的著作《芝加哥’68》(“Chicago’68”)中报告说,只有 10% 的受访白人认为戴利市长使用了过多的武力。即使在反对战争的人中,也有超过 70% 的人对抗议者做出负面评价。

不过,值得注意的是,戴利有能力将所有责任归咎于媒体。沃尔特·克朗凯特和切特·亨特利都不是激进分子。他们对媒体在大会上受到的对待方式比对示威者身上发生的事情要直言不讳得多。“在芝加哥,消息网络通常以非常公平的方式运作,”亨德肖特写道,“事后的攻击是没有根据的。”然而,她认为发生在芝加哥的一切是“对主流媒体普遍不信任的转折点”。

里查德·尼克松

这种信任的丧失被共和党政客利用了,他们发现妖魔化新闻界是政治上的妙棋。里查德·尼克松(Richard Nixon)在芝加哥事件过后九周当选总统,他发起了对媒体的战争。他的政府不仅在副总统斯皮罗·阿格纽(Spiro Agnew)的煽动性演讲中对主流媒体进行了言辞攻击,还通过发动联邦通信委员会反垄断调查的手段监视媒体和他们的情报网络。

这是新闻行业最大的梦魇:广播电视从一开始就是寡头垄断,反垄断调查很容易立案。联邦通信委员会着手限制行业网络所掌控的黄金时段节目的数量——这使好莱坞得以启动电视制作业务。传统消息网络的时代即将结束。

报道者们得到了消息。正如霍奇森解释的那样,在芝加哥事件之后,对政治不满、民权运动和战争的报道大大减少了。到1970 年底,人们几乎忘记了越南(尽管美国人继续被派到那里送死五年),部分原因是他们看到和读到它的次数比之前少得多。这些消息网络了解到,大多数观众不想看到受伤士兵、反战抗议者或市中心暴乱者的画面。他们还清楚,政府一如既往地持有监督他们的大棒。

不过,亨德肖特的论述似乎漏掉了一步。如果芝加哥的报道是(借用《福克斯新闻》的口号)“公平和公正”的,为什么公众会产生别样的感受?如果媒体发布了有偏见或耸人听闻的新闻,那么他们随后失去信誉是有道理的。但媒体们并没有这么做,有关抗议者的消息几乎被覆盖了。这之中还有别的要素在起作用。

那就是当时正在进行的战争。越南战争是目前的两极分化的开端,两极分化的特征之一是客观性或公正性的丧失。在两极分化的政体中,你要么支持我们,要么反对我们。你不可能保持中立,因为大家都知道中立是一种假象。1968 年的观众不想要公平和公正,他们希望媒体谴责对警察竖中指的长发小子们。

我们今天面临着同样的境况。客观性是我们更需要的,但它往往不是人们想要的,人们想要的是宣传。舒德森所描述的信念与怀疑之间的平衡已经被打破。现在我们了解到了,每个人都有自己钟意的立场,即使是福奇博士(Dr. Fauci)也是如此。尤其是 福奇博士,因为他一直在谈论“科学”这个名词。

当我们嘴里说着,我们希望最高法院不涉及政治并遵守法律,但其实我们真正想要的是法院按照我们的方式行事。最后的最后,我们不关心事实是什么,因为总是有更多的事实发生。你不能歪曲事实;您只能对它们进行不同角度的解读。我们想看到的是我们的敌人——史蒂夫·班农(Steve Bannon)、亨特·拜登(Hunter Biden)等等——身着橙色连身衣(译者注:站在被告席)。我们想要分个胜负。这就是为什么现在的大部分政治活动都在法庭上进行。

玛格丽特·沙利文

在宣言式回忆录《新闻编辑室机密:墨迹生活的教训(和担忧)》中,玛格丽特·沙利文(Margaret Sullivan)认为,客观在今天并非不可能实现,而是实现了也毫无意义,媒体应该停止对这一目标的努力追求。 2020 年和 2021 年发生的事情表明,媒体的价值观出错了。 她写道:“极右翼拥有愿意孤注一掷的坚定媒体盟友,国内其他地区的主流媒体往往不能或不愿做同样的事。很多记者似乎无法理解他们在美国民主中的关键地位。”

沙利文的职业生涯非常亮眼。她是家乡报纸《布法罗新闻》的第一位女编辑,后来成为《纽约时报》的第一位女公共编辑(公共编辑负责对读者的问题做出响应,现在已不多见)。自从2016年特朗普参加竞选以来,一直到2022年退休,她一直作为专栏作者活跃在《华盛顿邮报》。新闻业是她的主打。

她对一些常见的新闻做法(例如使用匿名消息来源)颇有抱怨,但她最担心的恰恰是前述的“客观性”标准。她认为这会导致双方主义(Bothsides-ism),也就是坚持在争议中给予每一方平等的报道,就像CBS在芝加哥对戴利市长所做的那样。

在她看来,传统新闻媒体采用了一种固定模式,将否认选举结果的人视为“合格的新闻来源,为了客观和公正,必须尊重他们的观点并在新闻报道中反映出来。”有关国家政治的主流报道普遍如此。 “这几乎是病态的!”沙利文说,记者“将不正常的事情正常化,将平凡的事情耸人听闻。”

一个例子是希拉里·克林顿(Hillary Clinton)邮件门的故事。就在 2016 年大选前 11 天,FBI局长詹姆斯·康梅(James Comey)宣布,在名誉扫地的前纽约市市长候选人安东尼·维纳(Anthony Wiener)的笔记本电脑上发现了希拉里担任国务卿时写的部分电子邮件。随后,《纽约时报》开始超速运转。六天内,该报在头版刊登了邮件门的连载故事,数量与选举前69天内刊登的政治故事相当。这一报道为其他主流媒体定下了基调,后续报道堆积如山。

阿桑奇

希拉里一下子好像成了罪犯,犯下了她的前任科林·鲍威尔(Colin Powell)也做过的错事——使用私人服务器处理政府事务——攻击这一点成了特朗普竞选活动的主要内容。特朗普喜闻乐见的是,阿桑奇(Assange)和他的维基解密公开了民主党全国委员会的电子邮件。邮件门是由黑客和骗子炮制的,媒体随后参与其中。

为什么《纽约时报》如此过量地报道邮件门的故事?沙利文认为他们是以平衡之名。该报不想显得亲希拉里:“《纽约时报》的承诺似乎是:别害怕,希拉里·克林顿将成为下一任总统。但当她宣誓就职时,我们的读者会夸大她的缺点。”永远不要说我们给了她优待。 科米(Comey)大概也出于类似的动机行事。

沙利文认为媒体应该立场鲜明的结论使她与特朗普时代《华盛顿邮报》的编辑马丁·巴伦(Martin Baron)发生了冲突。她引用了他发给她的一封电子邮件:“当我们以必要的严谨和彻底(或者说一份可靠、客观的报告)完成我们的工作时,我们应该坚定地、直截了当地告诉大家我们学到了什么,还剩什么是未知的。就像许多其他行业的人正确地做本职工作时所做的那样。这就是一个多世纪前,当李普曼写下《公众舆论》时,新闻业的术语“客观性”的本意”。

沙利文的立场是对宪法第一修正案最初的基本理念的诉求。为了保护民主,我们得有新闻自由。当民主受到威胁时,记者、编辑和出版商应该有一个立场:他们应该支持民主。沙利文表示,记者应该“停止询问谁是赢家,谁是输家”,他们应该“开始问询谁在为民主服务,谁在破坏民主。”媒体也是棋局上的一员,有利害关系在其中。

但冷战时期的媒体认为它也有一个重要的议程,导致其许多成员帮助政府隐瞒其行为,现在已经被揭露。很多美国记者对此感到后悔,因为这导致他们中的一些人充当间谍和线人,而不是记者。

新闻界的力量,就其本身而言,就像学者、科研人员和最高法院法官的力量一样。它没有武力支持,而是基于信念:相信从业者是一群致力于追求真理而不惧怕或不偏袒的人。一旦他们放弃了这一点,他们就会被认为是围绕着利益和地位转,像当今不少人一样。

日新说我们的世界不止有一种声音

日新说(Copernicium)旨在创造一个非盈利多元化的发声空间,汇集世界各地优质作者,用以观点和知识的学习与交流,在利维坦的缝隙间绽放思想的花。

您的点赞、在看、关注、分享就是对我们莫大的支持,谢谢你们~