蒙古土尔扈特部的大迁徙是历史上一段引人注目的传奇。

他们为何在风雨飘摇中主动西迁欧洲,又为何在百年后毅然回归中国?这背后隐藏着怎样的动荡与决策,是什么力量推动着这场跨越欧亚大陆的壮举?

从草原到欧洲,再到重返故土,土尔扈特人的命运究竟经历了怎样的波折与挑战?

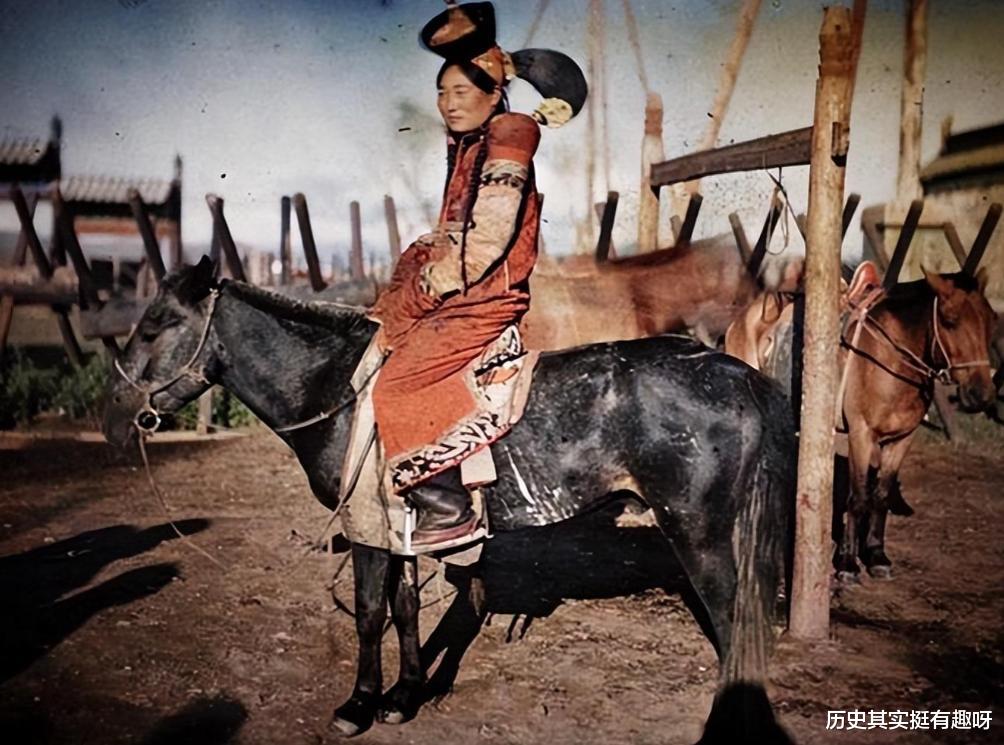

在蒙古高原的广袤草原上,土尔扈特部的故事要从他们的先祖克烈部说起。13世纪初,成吉思汗统一蒙古期间,克烈部曾与之展开了激烈的抗争。

尽管最终败于成吉思汗之手,但克烈人的勇武精神却深深打动了这位草原霸主。作为嘉奖,成吉思汗将克烈人编入自己的近卫军,并赐予他们"土尔扈特"之名,意为"拱卫"之意。

随着蒙古帝国的崛起与衰落,土尔扈特部经历了多次变迁。到了17世纪初,他们已成为厄鲁特蒙古的四大部落之一,与准噶尔、和硕特、杜尔伯特并称"四卫拉特"。

然而,这个时期也是蒙古各部之间争斗不断的时期。准噶尔部在首领哈拉忽拉的带领下日益强大,开始觊觎其他部落的领地。

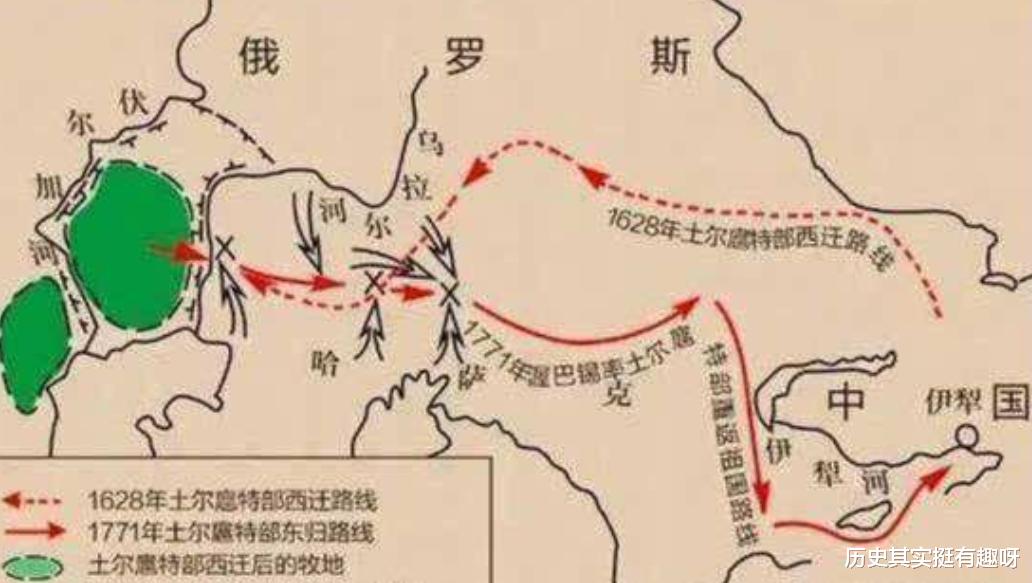

1629年,土尔扈特部首领和额尔勒克面临着艰难的抉择。准噶尔部的压迫日益严重,他们的生存空间被不断挤压。

经过深思熟虑,和额尔勒克做出了一个惊人的决定:带领全部5万余帐,约25万人西迁。这个决定虽然充满风险,但也充满了对未来的希望。

在出发之前,和额尔勒克派出侦查队伍探路。他们带回了令人振奋的消息:在里海北面有一片广阔的草原,水草丰美,非常适合游牧生活。

于是,在1629年的春天,土尔扈特人开始了他们的西迁之旅。这段旅程异常艰辛。他们要跨越广袤的哈萨克草原,途中面临着恶劣的自然环境、食物短缺以及来自其他部落的威胁。

但土尔扈特人凭借着坚韧不拔的意志和精湛的骑射技术,成功抵达了伏尔加河流域。

在新的牧地上,土尔扈特人很快适应了环境,建立起了自己的汗国。然而,他们并不知道,一个更强大的对手正在崛起,将给他们带来更大的挑战。

17世纪的俄罗斯正处于快速扩张时期。罗曼诺夫王朝建立后,沙皇俄国开始了疯狂的领土扩张,将国土面积扩大到了莫斯科公国时期的400倍。

正是在这样的历史背景下,土尔扈特部来到了沙皇俄国的家门口。起初,俄国人对这些远道而来的蒙古人采取了相对温和的政策。

他们允许土尔扈特人在伏尔加河流域游牧,甚至默认了土尔扈特汗国的建立。然而,这种表面的宽容背后,隐藏着沙皇俄国对土尔扈特人的剥削与利用。

俄国人很快发现了土尔扈特人的军事价值。蒙古人传统的骑射技能和战斗精神,使他们成为了理想的骑兵。

于是,在历次沙俄对外战争中,我们都能看到冲锋在最前线的土尔扈特骑兵。然而,这种"优待"并不意味着土尔扈特人获得了真正的自由。

相反,沙皇俄国对土尔扈特人的控制日益严厉。他们干涉土尔扈特汗国的内政,强征青壮年参军,甚至试图改变土尔扈特人的宗教信仰,要求他们放弃藏传佛教而改信东正教。

到了18世纪中叶,情况进一步恶化。叶卡捷琳娜二世登基后,对土尔扈特人的压迫达到了顶点。她要求16岁以上的土尔扈特人全部参加俄军与土耳其的战争,这实际上是在抽空土尔扈特人的人口。

同时,她还试图扶植亲俄派,建立傀儡政权,以架空土尔扈特大汗渥巴锡的权力。在这种严峻的形势下,土尔扈特人开始萌生回归故土的想法。

他们的目光投向了遥远的东方,那里有他们曾经生活过的草原,有他们的同胞。而此时的中国,已经在康熙、雍正、乾隆三代皇帝的治理下,成为了一个强大的帝国。

1770年,对于土尔扈特人来说,是一个转折点。在俄土战争中遭受重创后,他们面临着亡族灭种的危险。大汗渥巴锡意识到,如果再不采取行动,整个民族可能就会在异国他乡消亡。

经过深思熟虑,他做出了一个惊人的决定:率领全族东归。这个决定充满了风险。他们要穿越茫茫草原,跨越数千公里的距离,面对恶劣的自然环境和敌对部落的阻击。

更重要的是,他们并不确定清朝是否会接纳他们。但是,对于渥巴锡和他的族人来说,这是唯一的选择。

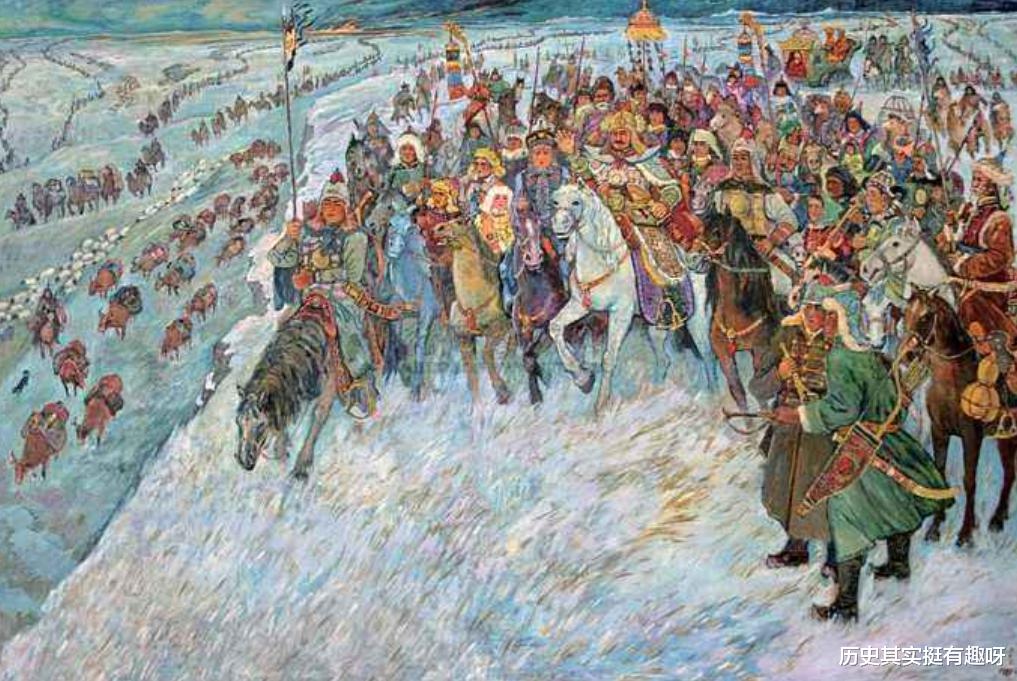

1770年12月,在一个寒冷的冬夜,渥巴锡率领约17万族人,悄悄离开了他们在伏尔加河畔已经生活了140多年的家园。为了避免引起俄国人的注意,他们不得不分批出发。

然而,他们的行动还是被俄国人发现了。叶卡捷琳娜二世震怒,立即下令追击。她不仅派出军队,还命令沿途的哈萨克部落阻击土尔扈特人。

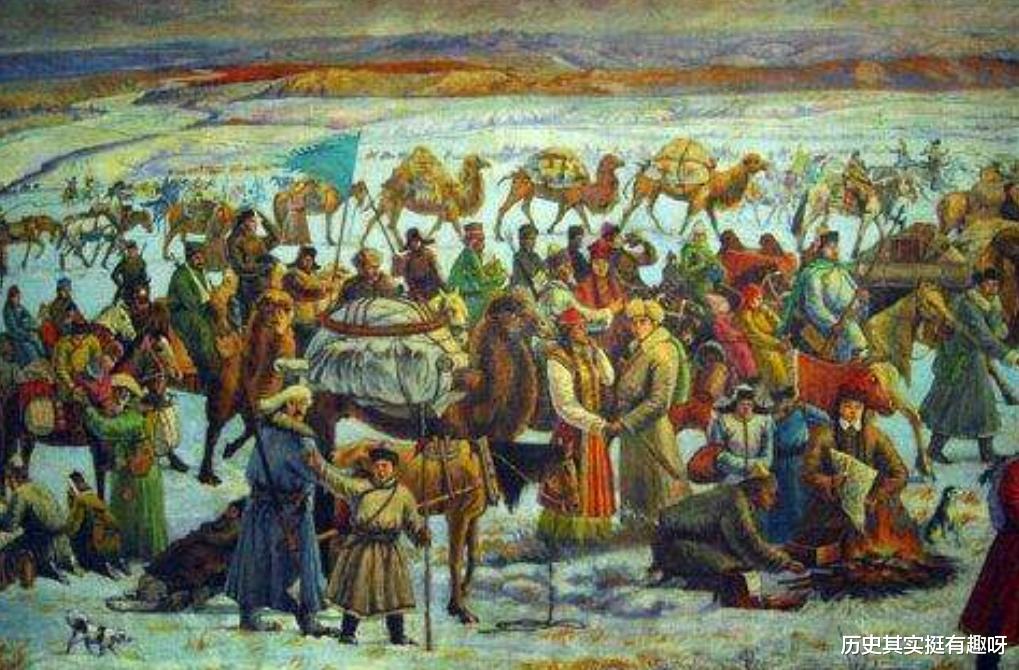

就这样,一场惊心动魄的追逐战开始了。土尔扈特人在茫茫雪原上艰难前行,身后是紧追不舍的俄军和哈萨克骑兵。他们要面对的不仅是敌人的追击,还有严寒、饥饿和疾病的威胁。

在奥瑟峡谷,他们遭遇了哈萨克人的伏击。激烈的战斗中,大量土尔扈特人伤亡。但渥巴锡没有放弃,他鼓舞士气,带领族人继续前进。

途中,他们还要穿越广袤的戈壁沙漠。干旱和缺水成为了最大的敌人。许多人倒在了路上,但幸存者仍然坚持着,因为他们知道,家园就在前方。

在土尔扈特人艰难东归的同时,清朝并不知晓这一惊人的举动。直到沙俄派人来清朝索要"逃民",乾隆皇帝才得知此事。

但乾隆的反应,却出乎所有人的意料。乾隆不仅拒绝了俄国的要求,还明确表示要接纳土尔扈特人。

他对使臣说:"土尔扈特原本就是我大清的子民,现在他们要回归故土,我们自然欢迎。至于你们的追捕,可以在俄国境内进行,但绝不允许进入我大清的领土。"

这一表态,不仅体现了乾隆的政治智慧,也显示了清朝的国力和自信。面对强大的清朝,沙俄不得不放弃了进一步的追击。

1771年6月,历经半年多的艰辛跋涉,土尔扈特人终于抵达了伊犁河畔。当他们看到清军的旗帜时,许多人激动得流下了眼泪。渥巴锡率领族人向清军献上了自己的武器,表示归顺。

乾隆得知土尔扈特人安全抵达后,立即下令从全国各地调集粮食和牲畜,支援这些刚刚回到故土的游子。他还特别赦免了随行的舍楞,这位曾经反抗清朝的准噶尔贵族。

为了纪念这一伟大的民族团结事件,乾隆亲自撰写了《土尔扈特全部归顺记》,并命人刻石立碑,用满、蒙、汉、藏四种文字记载这段历史。

这两块巨大的石碑至今仍矗立在承德普陀宗乘之庙,见证着这段跨越百年的民族团结史诗。

土尔扈特部的东归,不仅是一次地理上的迁徙,更是一次民族认同的重塑。在伏尔加河流域生活了近150年,土尔扈特人的语言、习俗不可避免地受到了俄罗斯文化的影响。

然而,他们始终没有忘记自己的根源,保持着对故土的眷恋。回到故土后,土尔扈特人面临着如何重新融入中华文化圈的挑战。乾隆采取了一系列措施来帮助他们适应新的生活。

他不仅给予了物质上的支持,还在文化上给予了尊重和包容。乾隆允许土尔扈特人保留自己的宗教信仰和生活习惯,同时鼓励他们学习汉语,了解中华文化。

他还委任渥巴锡为固山贝子,使土尔扈特部融入了清朝的爵位体系。这种包容和尊重的政策,使得土尔扈特人能够在保持自身文化特色的同时,逐渐融入大清帝国的政治和文化体系。

他们的东归故事,成为了清朝民族政策成功的典范,展现了中华文化的包容性和凝聚力。在随后的岁月里,土尔扈特人为守卫西北边疆做出了重要贡献。

他们的骑射技能和对草原的了解,使他们成为了清朝西北边防的重要力量。同时,他们也在文化交流中扮演了重要角色,成为连接中原文化和西域文化的桥梁。

土尔扈特部的东归,不仅改变了他们自身的命运,也丰富了中华民族的构成。他们的故事,成为了中华民族坚韧不拔、团结一心的生动写照。

土尔扈特部的西迁与东归,是一部跨越百年的民族史诗。它不仅展现了土尔扈特人对故土的深厚情感,也彰显了中华民族的包容与凝聚力。

这段历史告诉我们,民族认同感和文化传承的力量是如此强大,即使经历了长达百年的分离,也无法磨灭。

今天,当我们站在承德的石碑前,仍能感受到那段历史的震撼与感动,它将永远激励着我们为民族团结和文化传承而努力。

征服者与被征服者角色转变。