在我国漫长的历史长河之中啊,常常会出现这样的情况:仅仅是因为一个念头出现了偏差,就很有可能致使之前所做的诸多努力全部白费,最终导致整个事情功亏一篑,甚至还会由此引发极为严重、堪称天大的错误呢。这种因为一念之差而引发严重后果的事情,那在历史上可真的是屡见不鲜。

经过相关统计可以得知,在我国漫长的历史进程当中,曾经先后出现过5件令人惋惜不已的大事。这些事情在发展过程中,原本是有着极大的胜算把握的,各方条件似乎都朝着有利于达成目标的方向发展,仿佛成功已然在望。然而,让人意想不到的是,最终的结果却都是以失败告终,而且输得相当惨烈,实在是令人不禁为之叹惋。

那到底是发生了怎样的大事?怎么到最后竟然功亏一篑了呢?这其中的缘由实在是让人好奇。

逼迫亲叔叔当皇帝

接下来咱们要讲的内容,是距离我们现代相对较近时期发生的事儿,这里面涉及到的故事主人公有两位,一位是朱允炆,另一位呢,就是后来被称作永乐大帝的朱棣啦。

大致来讲,这个故事的结构我们心里还是比较有数的。事情是这样的,朱允炆登上皇位之后呢,就开始着手进行削藩之事啦。而这一举措可就触动了不少藩王的利益,其中朱棣对此反应最为强烈。于是呢,朱棣就起兵进行反抗了。就这样,本是一家人的他们,却陷入了争斗之中,那场面,也算得上是打得很是激烈呢。

在最初的时候,朱允炆可是明确表示自己不会去搞削藩这件事的。要知道,当时朱元璋和朱允炆心里都很明白,那些藩王往后会是个挺棘手的问题,很难妥善去处理呢。于是呢,朱元璋就向自己的孙子询问起来,想知道到底要怎么做,才能够避免出现那些因为藩王而可能引发的种种麻烦事儿。

在那个时候,朱允炆说得那叫一个好听呢。他明确表示,自己一开始会采取好言相劝的方式来处理相关事情。

在整个局势发展过程中,最后要是和谈没办法达成预期的效果,没办法顺利进行下去的话,他才会去斟酌是否出兵这件事哦。这里可得留意一下,他所表达的意思是会对此进行考虑呢,并不是说就会立刻不管不顾地直接和对方撕破脸皮,采取那种极端的做法。

朱元璋听着孙子给出的回答后,心中甚是满意,而后便安然地离去了。

从这样的角度去看的话,会感觉朱允炆真的是极为稳健啊。然而,令人意想不到的是,就在朱元璋刚刚离世之后,朱允炆之前所表现出来的那种稳健形象就一下子消失不见了,他的本来面目就这样显露了出来。

朱允炆在继位之后没多久,就着手开始进行削藩这件事儿了。要知道,在这之前呢,他可是有着不一样的说法的,原本声称会先好好地去和藩王们商量着来处理相关事宜。然而呢,真到了实际行动的时候,他却完全没有按照之前所说的那样去做,而是直截了当地采取了最为无情的处理方式呢。

朱允炆在削藩这件事情上做得可是相当全面呢。那个时候,只要是被封为藩王的,基本上都没能逃过被制裁的命运。也就是说,几乎所有的藩王都受到了朱允炆削藩举措的影响,无一例外呢。

通常来讲,按照正常的思考方式,那应当首先对最强的方面进行削弱。

要知道啊,当时最强的势力都已经不存在了,在这种情况下呢,剩下的那些势力其实也就没什么可让人太过担忧的啦。可是朱允炆这个人,实在是太过自大了,也不想想自己到底有没有那个能力,就这么盲目自大,真不怕最后因为野心太大而把自己给害了,就好像不怕自己会因为过度贪心而遭受严重后果,也就是俗话说的“撑死自己”那样呢。

大家都知道,在削藩这件事情上啊,好多藩王可都没逃过厄运,最后落得个身亡的下场。不过呢,这里面有个实力最强的藩王朱棣,情况就不太一样啦。在整个削藩的过程当中,他可没被处死哦。这是为啥呢?原来啊,朱棣这人可机灵啦,靠着自己那一套厉害的演技,把他那个侄子啊,给成功糊弄过去了。他那侄子年纪小不说,读书还少呢,相对来说就比较好骗啦,所以朱棣就这么巧妙地躲过了一劫。

在那两人发生激烈冲突、兵戈相向的情形之下,朱允炆当时可是下了一道命令呢,就是要求手下人千万不要把朱棣给杀掉。为啥会有这样的命令呢?其实啊,就是因为朱允炆心里很清楚,要是真把自己的叔叔朱棣给杀了,那自己可就又要背上一个弑叔的罪名啦,这种罪名他可不想再去背负。

大家知道吗?在最开始的时候啊,朱允炆要是能先把朱棣给解决掉,那他搞的削藩这件事儿呢,差不多就等于成功一半啦。可让人觉得挺可惜的,到最后呢,朱允炆因为自己的无知,把自己给害了,导致了很不好的结果。

有想法但没实力

下面要讲的这个故事,其主人公是北宋王朝的第二位皇帝,也就是赵光义啦。

赵光义登上皇位这件事儿着实有些奇怪。要知道,赵匡胤离世的方式十分离奇,而更让人觉得蹊跷的是,在他死后,他那些原本颇具实力、有继承皇位可能性的儿子们,竟然也一个接一个地相继离世了。面对这样的情况,人们难免会心生疑窦,不禁会去猜测,这一系列事件会不会压根儿就是一场早就谋划好了的谋杀呢?毕竟事情的发展太过巧合,很难不让人产生这样的怀疑。

不管怎样去评价,赵光义在刚刚继承皇位的时候,表现总体上还算说得过去。

北宋是由赵匡胤建立起来的,不过呢,北宋在世人眼中一直存在着一个饱受诟病之处,那就是它还算不上是一个完全统一的封建王朝。为啥会这样说呢?这是因为啊,当年石敬瑭做了一件事,他把一块堪称宝地的地方给送出去了,这块地方就是燕云十六州,而北宋一直都没能把它给收回来呢。

在北宋建立之后,赵匡胤便一直都在为此事而不懈努力着。当时的情况促使赵匡胤在成功建立北宋这个政权之后,就全身心地投入其中,持之以恒地朝着目标去拼搏、去奋进,不断地付出诸多努力,旨在达成与之相关的种种事宜。

在一切准备工作都妥善完成之后,赵光义便率领着三十万精锐的大军踏上了征程。

不得不说,在北宋那个时期,北宋军队的战斗力其实是相当不错的呢。特别是其中的精锐部队,那更是实力强劲。为啥会这样呢?这是因为啊,这些精锐力量可都是当年紧紧跟随赵匡胤四处征战,历经了无数次战斗的磨炼,才逐渐成长起来的。在南征北战的过程中,他们不断积累经验,提升作战能力,所以才拥有了很强的战斗力呢。

赵光义对自身充满着信心,而且呢,对于他大哥悉心培养出来的那支精锐部队,同样是信心满满呢。他坚信自己有着足够的能力与实力,同时也深信大哥所培育出的这支精锐力量不容小觑,在他心里,无论是自己还是大哥培养的精锐,都有着能够应对诸多情况的本事呢。

瞧啊,当时有一支浩浩荡荡的大军,人数多达30万呢。而与之相对的,是负责防守的契丹守军,他们的人数还不到5万。面对如此悬殊的兵力对比,契丹守军心里可慌张啦。这正面要是硬打起来,肯定是打不过的。那怎么办呢?他们就想出了一个法子,那就是搞偷袭咯。

当时间来到凌晨,天色依旧黑沉沉的,还未泛起一丝光亮。就在这个时候,契丹方面派出了一小股部队,悄悄地朝着赵光义所在的大营摸了过去,意图对其进行偷袭行动。

就在这个时候,极为神奇的一幕发生啦。只见有一位将领,那可真是勇猛非凡,他一路征战,居然径直打到了赵光义所在的地方呢。

赵光义看到眼前的情形,一下子就懵住了。他满脸疑惑地对着对方说道:“我说兄弟,你瞧瞧这军营,规模可不小呢。真搞不懂你是怎么一路杀过来,还能准确无误地找到我的?难道说,你偷偷在我身上安装了什么定位的玩意儿不成?”

在那之后,赵光义一刻都没停歇,慌慌张张地就开始逃跑了。而这一跑,也就意味着整个局势急转直下,最终导致北宋的这次行动以大败而收场,军队只能灰溜溜地撤回,可谓是损失惨重呢。

在那之后,燕云十六州就一直处于没能被收复回来的状态呢。而后来呢,北宋又推行起了重文轻武的政策,这可就使得收复燕云十六州变得更加没有机会啦,毕竟军事力量在这种政策下受到了诸多限制,想要完成收复之事也就越发艰难咯。

赵光义发起的这一次出征行动,从客观情况来讲,成功的机会原本是挺大的。要知道,如果是赵匡胤亲自来领军出征的话,那很有可能就把这片极具重要性的宝地给成功收回来了呢。

短命明君

接下来要讲的这个故事呢,主人公是后周的第二位皇帝,也就是柴荣啦。不得不说,柴荣这个人那真的是相当完美,几乎挑不出什么毛病呢。

柴荣在治国方面的表现相当出色,简直可以和我国历史上那些被大家所熟知的明君们相媲美呢。他几乎具备了那些明君身上的所有优点,无论是在治理国家的策略谋划上,还是在对百姓民生的关怀举措等诸多方面,都有着极为亮眼的表现,真的是一位很了不起的帝王呢。

在历史的进程中,后周在柴荣的精心治理之下,各方面的发展态势呈现出越来越好的局面。在政治方面,相关的制度不断得到完善,治理体系愈发有序高效,官场风气也逐渐清正起来;军事上,军队经过有效的训练和整顿,战斗力得到了极大提升,具备了更强的作战能力;经济领域更是成果显著,农业生产得以发展,商业活动日益繁荣,百姓的生活也随之变得更加安稳富足。诸多方面的良好发展态势相互促进、协同共进,使得后周的综合实力不断增强,进而一举跃升为当时那个时代里令人瞩目的一大强国。

要知道,后周在当时的领土范围其实并不算特别大。但即便如此,在那个时期,却也没几个国家能够与后周相抗衡呢,它的实力还是相当强劲的,在诸多国家当中很是突出哦。

正是基于这样的情况,柴荣便将心思放在了对外扩张这件事上。他满心期望着,在未来的某一天,能够凭借着不断向外拓展的举措,达成统一全国的宏大目标。

从秦始皇完成统一华夏的壮举之后,在历史的长河中,大部分皇帝内心都怀揣着统一全国这样的想法。秦始皇实现华夏统一的这一伟大功绩,仿佛成为了一种范例或者说一种强烈的目标导向,使得后续诸多登上皇位的帝王们,在他们治理天下的过程中,往往都有着要将全国统一在自己掌控之下的这种念想呢。不管是哪个朝代,也不管当时的局势如何复杂多变,这些皇帝们大多都没忘却过这一目标,或多或少都会在合适的时机朝着统一全国的方向去努力或者谋划一番。

从这样的情况去看,后周其实是很有统一的可能性的,而且这种可能性还不小呢,说不定迟早会达成统一的局面哦。为啥这么说呢?要知道在当时那个时期,还有一个实力很强的国家叫大辽呢,可就算是大辽这样的强国,面对后周的时候,也都找不到什么特别有效的应对办法,从这一点也能看出后周确实是不容小觑的,有着向着统一发展的潜力呢。

然而,令人十分惋惜的是,柴荣作为一位贤明的君主,他的寿命实在是太短了。

柴荣呢,曾经有这么一件事儿,他找人给自己算了一卦,主要就是想知道自己能当多少年的皇帝呢。那个给他算卦的人听完他的诉求之后,就回了这么一句话,说:“三十年过后的情况,那就不清楚喽。”

从这句话所表达的意思来看,柴荣当时听了之后,心里觉得自己怎么着也能当上30年的皇帝,这么一想,他就不由自主地笑了起来。

柴荣曾表示,他打算用十年的时间去平定这天下,这里说的平定天下呢,其实说白了就是要实现国家的统一。在完成统一之后呢,他还计划再拿出十年的时间,让老百姓们能够好好地休养生息,让百姓们能从长期的战乱动荡中缓过劲儿来,过上相对安稳的日子。而等到这二十年过去之后,他期望在最后的十年里,能让所有人都见到真正的太平盛世,让整个国家处处呈现出一片繁荣昌盛、和平安乐的景象呢。

话说柴荣那可是相当有本事的人,他所立下的那些目标、所说的那些规划之类的,按他的能力来讲,是很有希望能够实现的呢。不过呢,之前有个算命的人曾说过会有30年这样一个情况,可实际上,这个30年指的就是柴荣他自己的年龄哦。这也就意味着,等柴荣过了30岁之后,到底会变成什么样,那就谁也说不准啦,未来会发生什么可就都是未知数喽。

柴荣登上皇位之时,年龄已然超过了30岁。他在皇位上总共待了5年的时间,然而令人惋惜不已的是,当他离世之际,年仅39岁罢了,真的是太让人觉得遗憾啦。

要知道,柴荣在位的时间是很短的。然而呢,就在这极为有限的时间当中,他竟然成功地将后周发展成了一个非常强大的国家,这真的是相当了不起呢。

大家可能会疑惑,赵匡胤建立北宋之后怎么就那么厉害呢?其实这里面是有原因的,那就是后周所打下的基础实在是太好了,这为北宋初期的发展等诸多方面提供了极为有利的条件呢。

永远的好丞相

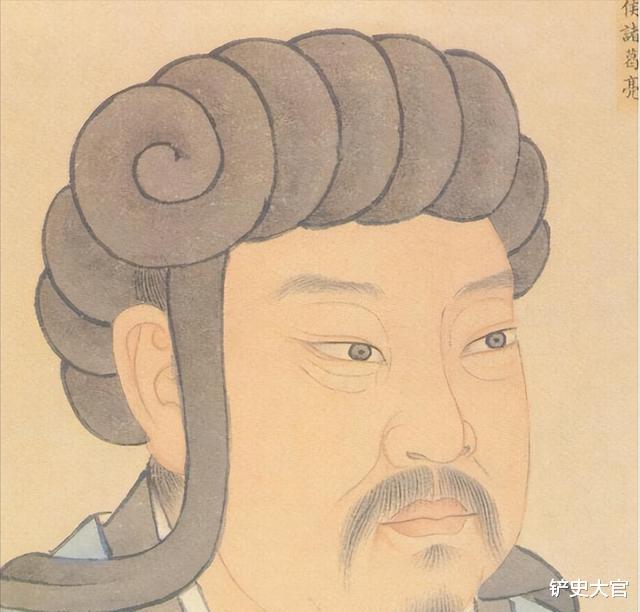

继续往前追溯的话,接下来故事的主人公就轮到诸葛亮啦。大家对诸葛亮应该都挺熟悉的,他可是有着非凡的智慧和卓越的才能呢。只可惜,最终的结局实在是让人忍不住叹息,丞相没能完成他心中的抱负,真的是太遗憾、太可惜啦。

我们有时候会对诸葛亮心生崇拜之情,这可不是因为他有着超乎常人想象的厉害之处哦。主要是他对蜀汉展现出来的那份忠诚,真的是特别特别感人呐,让人忍不住就对他产生崇敬之意呢。

在历史上啊,有能力出众的人那可不少呢。就说司马懿吧,他的能力那绝对是相当厉害的,完全不比诸葛亮丞相差。可让人意想不到的是,他居然做出了挖曹家祖坟这样的事儿呢。

大家知道吗?司马懿在我们现代一直都不太被大家所喜欢,那这究竟是为什么呢?其实啊,就是存在着某些原因导致了这样的情况。

诸葛亮这一生,最让人觉得可惜的地方,就在于他最终没能成功地帮助刘备达成匡扶汉室的那个梦想。刘备心怀匡扶汉室的壮志,诸葛亮呢,智谋超群,一直全力辅佐刘备,为了这个目标费尽心思、出谋划策、四处征战,可即便如此,到最后还是没能让刘备真正实现匡扶汉室这件大事呢。

要先把曹魏给灭掉,接着再去消灭东吴,最终达成统一全国的目标,这其中的难度可不是一般的大。整个过程得按部就班地来,先解决曹魏这个强劲对手,之后再去应对东吴,可这每一步都充满了挑战,想要顺利实现全国统一着实困难重重呢。

东吴那边的一些人可就不怎么值得称道啦,他们老是爱玩偷袭这一套手段,要说真正有实打实、拿得出手的本事,那基本上是没多少的。

在当时的局势下,最让人觉得棘手难办的势力那可就要数曹魏了。要知道,曹魏的根基相当雄厚,各方面的实力都极为强大,就好比是一块特别难啃的硬骨头,要想对付它可绝不是一件轻松容易的事儿呢。

要知道,诸葛亮哪怕在生命已临近终点的情况下,也始终未曾放弃啊。即便时日无多,可他仍旧在拼尽全力,持续地发光发热,贡献着自己最后的力量呢。

在小说的情节设定里,他心心念念想要为蜀汉再多争取哪怕那么一点儿时间呢。于是呢,他不惜使出了一些别样的办法,试图为自己延续寿命。可结果呢,不管他怎么努力,最终还是没能达成所愿,一切的尝试都没起到什么作用,实在是让人觉得惋惜。

不得不说,诸葛亮真的是已经竭尽全力了呢。大家都知道,在那个时期,蜀汉和曹魏是两个重要的势力。可是呢,蜀汉在很多方面确实没办法和曹魏相比。无论是从地盘的大小、人口的数量,还是从物资的丰富程度等等方面来看,蜀汉都处于劣势,所以说,诸葛亮即便拼尽了全力,也还是面临着诸多的困难。

倘若可以重新来过的话,想来诸葛亮应该依旧会做出那个决定,那就是把自己的一生都奉献给蜀汉吧。毕竟,他对蜀汉怀着无比的忠诚,有着诸多的抱负和理想想要在这片土地上施展,所以即便再有一次选择的机会,很大可能他还是会坚定地走这条为蜀汉鞠躬尽瘁之路。

未成功的贴脸开大

咱们接下来要说的这件大事,最终结果是功亏一篑,而这故事里的两位主人公呢,一个是荆轲,另一个就是秦始皇啦。一提到这两个人的名字,估计大伙心里头立马就有数了,能猜到这讲的是啥故事喽。没错,说的就是那大名鼎鼎的荆轲刺秦王的故事。

要知道啊,这里让人觉得可惜的地方,并非在于荆轲最终没有成功地刺杀秦王嬴政这件事本身哦。真正可惜的,是荆轲他明明已经拥有了那样一个去刺杀秦王的机会,却没能好好地把握住。

站在咱们现代人的视角去看,荆轲那次刺杀行动,成功的可能性其实是相当大的呢。为啥这么说呢?要知道当时那情形,凶器都已经到秦始皇的脸跟前儿啦,只要荆轲突然伸手把那凶器拿起来,然后顺势往前猛地一刺,这事儿说不定就成了。

即便第一刀未能得手,要知道两人当时距离是非常近的,所以完全有机会再补上第二刀呢。

要知道,秦始皇他主要从事的并非是练武之类的活动。在这样的情况下呢,就其反应速度而言,很可能是达不到那种极为迅速的程度的哦。

总体来讲,其成功的可能性是相当大的呢。要是用咱们现代通俗的说法来描述这件事,就好比荆轲直接朝着秦始皇来了个近距离的全力出击,就如同在游戏里直接贴脸放大招一样。在这种情况下,要是还没办法把秦始皇给拿下,那可就真的没辙啦,实在是找不到其他更好的办法咯。

这么说吧,要是打算用暗器去偷袭别人,结果因为距离太远没打中目标,那这只能说明自身的本领还没练到家。可让人觉得奇怪的是,即便出现了没打中这种情况,最后竟然还是没能完成刺杀的任务呢。

我们不妨换个角度去看待这件事。就算当初荆轲真的成功刺杀了秦王嬴政,那其实也没办法阻拦大秦去完成统一六国的进程呢。要知道在那个时候,秦国的统一大业基本上都已经快要大功告成啦,局势已然如此,不管换哪个人来当秦国的君主,估计都不会就此停下统一的步伐。

总体来讲,无论荆轲那次刺杀行动最终是成功了还是没成功,结果其实都没什么实质性的改变,最终都是以失败告终,可谓是功亏一篑。为啥这么说呢?你看啊,就算荆轲真的把秦王嬴政给刺杀了,燕国在当时那种局势下,也还是没办法保住自己的。毕竟秦国的强大可不是单靠一个秦王撑起来的,秦国的国力、军队等各方面都已经形成了巨大的优势,燕国根本无力抗衡。所以说,荆轲这一番举动,那真的是费力不讨好,不仅没达成保住燕国的目的,最后还把自己的性命都给搭进去了,实在是让人觉得挺惋惜又有些无奈。

荆轲最终失败了,这是不可否认的事实。然而,尽管行动没有达成预期的目标,但荆轲身上所展现出来的那种精神,却在后世产生了一定的影响。这种影响虽然或许并非是极其巨大、全方位覆盖的,但总归还是存在着一些痕迹,在历史的长河中,隐隐约约地对后来的人起到了某种触动或者启发的作用。

下面要和大家说一说我国历史上的5件大事,不过这些事儿最终都功亏一篑了,着实令人惋惜。这其中每件事都有其主人公,他们的经历真的是太遗憾了。就拿这几件事来说吧,除了最后那件刺秦王的事儿之外,其余的4件事只要有任何一件能够成功达成,那么后续的历史发展走向可就会完全不一样啦,就会踏上另外一种截然不同的轨迹了呢。

只可惜,不管怎样觉得惋惜,终究要明白,在这个世界上是不存在“如果”这种假设情况的。也就是说,事情一旦发生了,就没办法凭借着“如果”去改变已经既定的事实了,只能去接受现实呢。