黄埔一期(298)

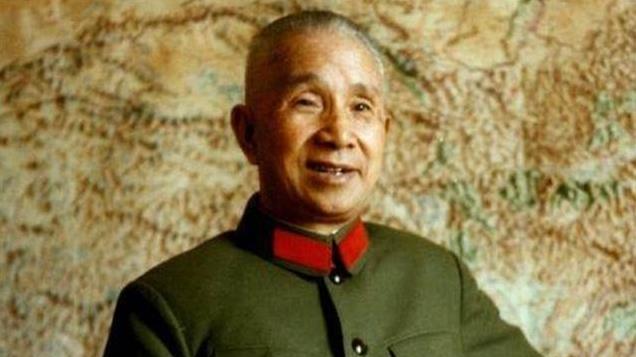

抗日将领,国军少将——王国相

王国相(1895-1947),号裕民,山西右玉人。1912年入右玉县高级小学,1916年春考入大同省立第三中学。入学半年后因学费不济辍学,回村教书和务农。1919年山西省立第七中学在右玉县成立,再次考入中学读书,结识了同班同学朱耀武。

后与叔父分家,迁居左云县树儿里村,两村相隔仅八里,因祖坟仍在右玉,故自认仍为右玉人。

1923年夏,与朱耀武一同考入太原国民师范学校。在校期间,接受孙中山三民主义思想,曾担任苗培成主办的《晓报》校对,开始了社会活动。1924年5月入黄埔军校第一期第一队学习。

山西籍黄埔一期生合影,前排右二为王国相

据王国相的儿子王硕儒讲:“在黄埔军校求学时,因受革命之思想,觉得国相二字不雅,毕业后任职均以号裕民代其名。故国民政府发给之任职令及任官状,均为王裕民”。

其实,1928年到1936年期间的文献资料里,依旧使用的是王国相的名字。

毕业后,任军校第三期入伍生第四连排长,曾参加第一次东征。7月,军校应胡景翼的请求,派遣部分北方籍黄埔学生到河南,王国相先后担任国民军第二军第六混成旅军事教导营军事教官、第四师第三团第一营营长、团长。

1927年,应黄埔一期的同乡同学朱耀武之邀,返回太原加入了阎锡山的晋军,担任了为训练晋绥军政工人员而新成立的军事政治速成科(校长赵丕廉)特务队队副,同年秋任晋绥军第二军司令部(军长杨爱源)少校参谋。

1928年,随部参加了对奉军的北伐,攻克定州、保定后,王国相到南京,在黄埔同学会登记,后担任黄埔同学会直属小组组织员。

1929年,中央军校开设专为训练部队中文化水平低的中下级军官的军官补习班,王国相担任补习班第一总队第二队队长。

1930年11月,山西旅京同乡会选出执监委,王国相等15人当选执委。1931年,任中央军校军官教育连(连长廖士翘)副排长,同年6月,因母病,请假回乡探亲。后由朱耀武介绍,到晋绥军第三十四军(军长杨爱源)司令部任中校参谋。

1934年10月,入中央军校高等教育班第三期学习。

1935年,高教班毕业后,返回山西,同年12月,陕北苏区对黄河对岸的山西各县影响越来越大,阎锡山召开“防共委员会议”,将全省划为十二个“防共保卫区”,分别成立“防共保卫团”,由晋绥军事整理委员会委员长杨爱源兼任总指挥。初期成立了十二个团,王国相担任第八团上校团长,驻洪洞。以后又扩充到二十多个团,1936年,调任山西“防共保卫团”第十四团团长,驻赵城。

1937年,调任晋绥军事整理委员会(委员长杨爱源)少将督练兼整训处科长,后任新兵补训处副总队长,同时兼任中央各军事学校毕业生调查处山西通讯处主任。

抗战全面爆发后,任第二战区司令长官部(司令长官阎锡山)少将高参。

1938年,受时任第一六七师师长的黄埔一期同乡同学薛蔚英之邀,接替调离的王治岐(黄埔一期),任第一六七师五O一旅少将旅长,参加了武汉会战。师长薛蔚英因贻误战机,痛失马当要塞,后被军法从事,而第一六七师还是积极的参加了反攻作战。

1939年,调任驻陕西郃阳的第一六五师(师长王治岐)少将副师长,1940年开赴山西晋南参加抗战,隶属于第八十军序列。1940年春调任陕东河防游击纵队司令,率部参加了中条山战役。

1943年5月,第三国际解散,蒋介石、胡宗南(黄埔一期)乘机准备闪击延安,王国相的游击纵队也奉命渡河西撤,开抵陕西大荔,整装准备北上。后因闪击延安的计划被熊向晖密报给中共中央而计划取消。后被胡宗南派任第八战区第一独立挺进纵队司令,赴山西晋南。

1945年,日本无条件投降后,王裕民率部收复夏县、运城等地。11月,任第二战区晋南军事专员。

1946年,任太原绥署晋南区警备副司令,后调南京中央训练团任少将团员,1947年2月患脑溢血在西安病逝。