在上学期间,当读到关于范进中举的内容时,其中范进因为中举这件事,高兴到了极点,最后竟然欢喜得发了疯。那时候就感觉,古代的这些读书人还真是挺有意思的,甚至会觉得他们特别可笑呢。

在过去,有那么一些士子,他们一心只想着求取功名利禄。为了达到这个目的,他们深陷在八股文的泥沼之中,深受其害。八股文有着极为僵化的格式和套路,严重束缚了这些士子的思想,让他们的学识和才华都无法得到真正自由且充分的发挥。然而,他们却还是为了那功名利禄,苦苦在这条被八股文禁锢的道路上挣扎前行。而他们这种仅仅为了功名利禄就甘愿被八股文如此荼毒的做法,从古至今,向来都是被我们所瞧不起、所不认可的。

咱们在看电视剧或者小说的时候,经常能瞧见好多状元啦、进士啦这些角色。可您瞧瞧范进呢,他这一辈子都耗在考试上了,结果就考中了个举人而已。好多人就寻思了,为了这么个举人,花费一辈子的时间去考,到底值不值当呢?

范进中举

在小说里有这么一个人物,名叫范进,他,家里的情况那叫一个穷困潦倒,穷到都快揭不开锅啦,连基本的生活都难以维持下去呢。可即便如此,他还是一门心思地要去参加科举考试,而且他还是个老秀才哦。

要知道,他的秀才身份可是在五十多岁的时候才好不容易考上的。就因为这个,周围的人都对他瞧不上眼,觉得他这么大年纪才取得这样一个功名,实在没什么了不起的,所以都带着一种轻视的态度对待他呢。

尤其要说的是范进的岳父,他是干杀猪卖肉这一行当的。这人脾气相当暴躁,常常动不动就对范进又打又骂,让范进没少受委屈。

范进遇到别人的咒骂时,就只是唯唯诺诺地应着,压根不敢有丝毫的反抗举动。为啥呢?因为他心里很清楚,自家这一家老小能够勉强维持生计,全靠着岳父时不时地给予接济呢。要是惹恼了岳父,断了这份接济,一家人恐怕都得饿肚子,所以面对那些难听的咒骂,他也只能默默忍受,不敢吭声反抗啦。

范进这个人呐,读书方面的能力着实不怎么样,可要说起来,他谋生的本事那更是差劲得很呐。您瞧瞧,都已经五十多岁的人啦,按常理早该能撑起一个家,自食其力了吧,可他呢,还得靠着老母亲和妻子来养活自己,这日子过得也真是让人不禁感叹呐。

一个人啊,耗费了五十多年的时间去学习,就盼着能考中秀才呢。可结果呢,等真的考中秀才之后才发现,这对自己的生活压根就没起到一点儿帮助,感觉这么多年的功夫好像都白费了呢。

一般人要是处在范进那样的情况,恐怕早就去另寻别的办法来维持生计了。但范进不一样,他一门心思全都放在科举这件事儿上了,至于家里能不能吃上饱饭这种事儿,他压根就没放在心上呢。

平常的时候,要么就安安静静地窝在自己家里,一门心思地读书、写字,沉浸在知识的海洋里;要么呢,就会走出去,和其他那些同样爱好文学的文人朋友们聚在一起,大家热热闹闹地交流彼此在读书、写作等方面的心得体会呢。

他一心想要去参加乡试,可无奈囊中羞涩,实在是拿不出这笔参加考试所需的费用。思来想去,便打算找岳父去借点钱。本以为岳父能体谅自己的难处,给予一些帮助,哪曾想,这一去啊,可倒好,被岳父狠狠地骂了一顿,那骂得叫一个凶,简直是狗血淋头,让他满心的希望瞬间破灭,整个人也陷入了极度的难堪与失落之中。

原本大家都以为他会就此放弃科举考试这条路呢,可谁能想到啊,范进居然瞒着家里的所有人,自己偷偷地跑到省城去参加考试了,这一去就是整整三天的时间。等他考完试回到家中的时候,才发现老母亲因为他不在家,没人照顾,已经饿了整整三天啦,眼睛都看不见东西了,状况实在是让人揪心。

实在是没有别的办法了,家里都到了揭不开锅的地步,得想法子弄点米回来才行呢。思来想去,最后只能把家里那只正在下蛋的老母鸡拿去卖掉,好拿换来的钱去买米,不然一家人都得饿肚子喽。

范进啥别的念头都没有,就这么直接抱着自家养的鸡到街上去售卖。那鸡还在手里没卖出去呢,就被人给一把揪了回来,紧接着就有人告知他,说他已经考中举人啦。

当听到自己中了举人的消息后,这人一下子就被惊到了,一口痰卡在嗓子眼儿那儿,结果整个人的状态就不对啦,变得疯疯癫癫的,神志不清,和之前判若两人呢。

在经历了一番被救醒的过程之后,他的身份发生了天翻地覆的转变,就好像变戏法似的,一下子从原本那个穷困潦倒的书生,一下子就变成了那种高高在上、让人敬畏的“大老爷”了。

以前那些瞧不上范进的人啊,这会儿可完全变了副模样。他们开始一个劲儿地把范进吹捧起来,说他就如同天上的“文曲星”一般了不起呢。而那些曾经贬低过范进的人,也都纷纷围到他身边,满脸殷勤地对他奉承讨好。甚至就连早些时候压根就没理会过范进的那些邻里们,这时候也都争先恐后地赶来帮忙啦。

范进家里那是穷得叮当响,穷到什么程度呢?就说当官方的信使前来报喜的时候,他家压根儿就拿不出钱财,也置办不出酒菜来好好招待人家。

就这样,他们把鸡蛋、美酒准备好了,另外,还备上了鸡鸭鱼肉这些东西。

之前有那么一个人,他可是一直都瞧不上范进的,这人就是范进的岳父。可这一回呢,他却拿着七八斤肉,还有四五串铜钱过来了。而范进呢,就把这些岳父拿来的钱财,分给赏给周围的众人啦。

刚把那些钱全都花光了,这段时间一直是只往外支出,没有任何进账呢。这情况让岳父心里挺不好受的,忍不住就念叨埋怨了几句。结果,就在这时候,瞧见县里那位颇有威望的张老太爷过来了。

张老太爷曾经可是举人出身呢,这在当时那也是很了不起的身份了。而且,他还当过知县,在地方上那也是有一定职权的。就因为这样,他家境十分优渥,既有钱财,又有权势,在当地也算是有头有脸的人家啦。

以前向来都是嚣张跋扈的岳父,在那一刻一下子就没了往日的那种底气。让人意想不到的是,他居然径直就躲进了女儿的房间里头,连出来露个面都不敢呢。

话说那张老爷过来瞧了瞧,这一瞧可不得了,只见范进这一家子过得那叫一个穷苦,着实可怜呐。张老爷见状,二话没说,直接就拿出了五十两银子送给了范进一家。

他心里十分顾忌会伤到范进的自尊心,所以在表达的时候特别委婉。他把范进那十分破旧的屋子称作“华居”,还劝范进别再继续在这儿居住了,告诉他可以搬到自己位于县城的房子里去住。

在范进尚未搬往县城居住之前,发生了这样的情况呢。有许多地主、乡绅啊纷纷前来,他们送来了田契,这意味着把田地都赠予范进了;还送来了店铺,以后这店铺的经营收益可就都和范进有关啦;甚至连房子也送来了呢。而还有一些人呢,实在是手头没钱,拿不出这些值钱的东西来讨好范进,于是,就把自家的儿女送过来,让他们在范进这儿当奴仆伺候着。

在那之后,便搬到了张老太爷的房子里头。搬进去之后,还热热闹闹地大摆了三天的宴席呢,这宴席摆出来是为啥?就是为了招待从各地赶来的那些乡绅们,好一番热闹的景象。

你瞧,有意思的是,那张“老”太爷在范进跟前,居然自称是贤弟呢。仔细一打听才知道,原来这张“老”太爷的年纪可比范进还要小上几岁。

古代的科举制度啊,有着十分残酷的一面呢。在一个人还没有考中科举的时候,周围的人几乎个个都会瞧不上他。那种被人轻视的滋味,想来是很不好受的,可这就是当时科举制度下的常见情形哟。

在考试成绩公布且取得佳绩之后,情况一下子就发生了巨大的转变呢。之前那些老是对其进行贬低、说三道四的人,这会儿居然都纷纷跑过来巴结奉承了,那副嘴脸和之前的态度简直是天壤之别。而且呢,之前想见上一面都特别困难的那些富豪们,这会儿也都一个个地前来送上祝贺了,仿佛之前的那种高不可攀的姿态一下子就消失不见了呢。

在小说的世界里,咱们是能够瞧见古人呈现出的各种各样的丑态呢。通过小说所描绘的那些情节,古人在其中的一些表现,着实能让我们看到他们各种各样不那么美好的样子哦,这些丑态也是形形色色,各不相同呢。

倘若给你一回机会的话,你是否会想要成为范进呢?

中举的难度

想必不少人都不太愿意成为像范进那样的“书呆子”吧。你看范进,就为了能够考中一个举人,竟然把自己大半辈子的时间都耗费在这上面了。回过头来想想,这样做真的是太不划算了呢,人生那么长,还有好多其他有意义的事情可以去做,可他却把大把的光阴都用在了科举考试上,就盼着能中举,结果大半辈子就这么过去了,实在是让人觉得挺不值得的呢。

瞧,都已经是五十多岁的人啦,按说这个年纪,应该有能力照顾好身边的亲人。可他呢,连自己的妻子和老娘都没办法好好去照料。就这么个情况,说实在的,这样的人真的没什么值得大家去学习的地方。

那你是否清楚成为举人的难度究竟有多高呢?

大家得知道,在古代的时候呢,其实是不存在我们现在所说的这种学校的哦。那个时候,孩子们接受教育的地方主要就是私塾啦。

在孩子入学读书这件事情上,存在着这样的情况,要是想让孩子能够顺利进入学校读书,往往得满足一定的条件呢。具体来说,就是要么得在权势方面有一定的优势,比如说家里有人担任着重要的职务,有着较大的权力,能够在孩子入学这件事上起到推动作用;要么呢,就得在经济方面比较宽裕,有着足够多的钱财和充足的粮食等物资,依靠这些经济实力来为孩子争取入学读书的机会。反正,在现实当中,很多时候就是这样的状况呢。

在过去那个时候,对于寻常的人家来说,读书这件事那可真是负担不起呢。为啥这么说?你看呐,大部分穷人家的孩子,才十几岁的年纪,就没办法继续读书啦。他们只能早早地去干那些辛苦的活儿,比如说赶着骡子或者赶着马,到地里去帮忙干农活,因为家里穷,供不起他们读书,只能让他们这么小小年纪就开始为生活奔波劳作喽。

就算家里能拿出几两碎银子来供孩子读书,往往也只是让孩子读上两年,等认识一些字之后,就不再继续上学,而是选择辍学了。

如今,不少人会用“目不识丁”这个词去嘲讽那些没什么文化的人。不过呢,要是放在古代的话,“目不识丁”这种情况其实是很普遍、很常见的,算得上是一种常态啦。

要知道,古代的时候生产力水平可是相当低下的。在那样的情况下,纸、墨、笔、砚这些东西,它们的价格都特别高,对于人们来说那可都是极为昂贵的支出呢。就因为这个原因,很大一部分人都被这高昂的费用给吓住了,从而放弃了与之相关的一些事情,比如说进行书写创作之类的,毕竟这些花费可不是一般人能够轻松承受得起的。

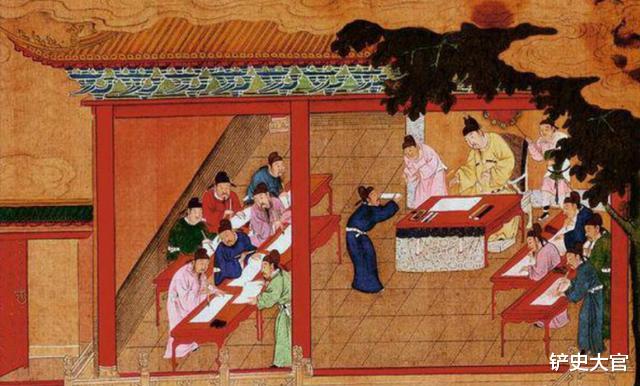

在古代的时候,情况可和现在完全不一样哦。现在呢,基本上每个人都能拥有属于自己的复习资料,而且,还有数量众多的网络名师在进行教学呢,各种知识讲解得特别详细,大家获取学习资源是相当方便的。但古代可就没这么便利啦,既没有人手一本的复习资料供大家随时查阅、用来巩固知识,也不存在通过网络就能跟着名师学习的这种条件。

在古时候,书籍那可是相当宝贵的呢。往往一本书,好几个人都得轮流着来看。为啥要这样呢?就是因为书的数量有限。而且呢,要是书里出现了缺字或者少页的情况,这可就麻烦啦,会让那些想要通过看书来学习的人增加不少学习的难度呢。

要知道,在过去,有不少非常有名的经典书籍呢,这些可不是普通人家能轻易拥有的。毕竟那时候条件有限,很多寻常百姓家里根本就没办法得到这些珍贵的名典名籍。可人们又渴望能获取到更多的知识,这可怎么办呢?没办法,为了能学到更多的东西,就只能不辞辛劳地跑到天南地北各个地方去求学啦,希望能在不同的地方、从不同的老师那里学到更多的知识呢。

在过去,能够在私塾里担任教书一职的人呢,大部分都是那些在科举考试中落榜了的秀才哦。你看啊,和现在的情况可大不一样呢。现如今,有许多老师都是从正规的师范大学毕业出来的哦,他们所接受的教育是有着一套非常完善的教学体系呢,各方面都很规范啦。

那些落第的秀才啊,很有可能他们自身在学问功底方面就存在着一些不足之处呢。你想啊,要是跟着这样的人去接受教导,想要在学问上再有进一步的提升,那其中的困难程度真的是不难想象。

在古时候,对于众多读书人而言,能够持续读书长达十几年的时间,然后还顺利考上秀才,这差不多就已经算是他们在读书这条道路上所能达到的极限啦。也就是说,在那个时代,大部分读书人经过多年的苦读,能取得秀才这个功名,就已经到头了,很难再往更高的层次去发展啦。

要是想要成为举人,那就得去参加“乡试”才行呢。

可不要觉得这个“乡试”里面有个“乡”字,就想当然地认为它是在乡县范围内进行的考试。要知道,事实可不是这样的哦,它可不是简单的乡县之间的那种考试呢。

实际上并非大家所想的那样哦,乡试呢,它的考试地点是设在全国各个大省城的,从这个角度来讲,它也完全能够被称作是“省考”呢。

明清两代的时候,那省考的录取率可是相当低的哦,低到什么程度呢?竟然都不足百分之十呢。

如今啊,咱们所处的时代,教育体系已经发展得相当健全了。可即便在这样的情况下呢,本科录取率也就是在百分之二十左右的水平。

由此可见,要成为举人,其概率和考上211院校的难度大体上是差不多的呢。也就是说,在以前想成为举人并非易事,就如同现在要考上211高校那样有着不小的挑战,二者在达成的难度程度方面是极为相近的哦。

或许有些人会觉得,考上211院校好像并不是一件特别困难的事儿。

之所以会这样,是因为如今学校进行了扩招。每年能够考入211学校的学生数量将近有46万名呢。可古代的科举考试情况就不一样啦,它是每三年才举行一次哦。

每隔三年的时间,能够被录取为举人的人数还不到600名呢。也就是说,每三年举行一次的相关考试,最终脱颖而出成为举人的,其数量是不足600名的。

当把相关的数量进行分摊,使其落实到每一个省份的时候,你就会发现,最终分到每个省份的人数仅仅只有几十人罢了。

要是有人想要报名参加乡试,那可得提前去通过各个部门安排的面试才行呢。在这个面试过程中,对报考者的各方面要求可不少哦,像长相得符合一定标准,举止要得体恰当,谈吐也得清晰文雅,只有这几个方面都能达到合格的要求了,才会被允许去参加乡试哦。

当时考试的内容存在着极大的局限性,考生根本没办法自由地去发挥呢。而且在行文方式上要求格外严格,只能严格遵循八股文的规则来进行写作。这感觉就像是一个人戴着沉重的脚镣在跳舞似的,行动受到很大束缚,可即便这样,还得跳出新颖的感觉,跳出与众不同的风采来,真的是太难啦。

另外需要注意的是,书法作品得达到美观好看的要求,在书写过程中是不允许涂抹任何一个字的哦,要保证其完整性和规范性,这样才能呈现出一幅合格且让人赏心悦目的书法作品。

在各类考试当中,有不少考生那可是写得相当带劲,试卷上满满当当、洋洋洒洒写了好多内容呢。可结果呢,就因为他们写的字迹不符合考官心里的那个标准,不符合考官的喜好,最后竟然出现了不少这样的情况:考官直接就把这些考生的试卷给扔掉了,根本就不看他们具体写了些啥内容。

要是你能成功闯过之前那一道道极为艰难的关卡,那可真得恭喜你啦,这个时候你就总算能够成为一名举人啦,不过呢,在这之前你还只是个没什么名气的小人物哦,现在才算是在科举之路上迈出了这重要的一步成为举人呢。

大家可能会好奇,在古代,为啥会有数量众多的人甘愿历经千辛万苦,拼了命地都要去考取举人呢?这背后其实是有着诸多原因的。

举人的好处

要是在清明这两个朝代里能够考中举人,那就意味着已经有半只脚跨到仕途之上啦。也就是说,在当时,一旦考中举人,就离踏入官场、开启仕途生涯不远了呢,差不多算是一只脚已经踩在了通往仕途的道路上咯。

要是考试取得的名次稍微差一点的话呢,其实也没关系。可以在各个大县城里谋求一份相对清闲的工作。这份工作主要就是每天负责撰写一些文案内容,再把各类卷宗仔细地整理好就行啦。而且,每个月拿到的俸禄数目还是相当可观的呢,足以维持不错的生活啦。

要是在考试当中能够取得比较靠前的名次,那可就有机会当上县太爷呢。一旦当上了县太爷,这一辈子的荣华富贵基本上就都有保障啦,可以舒舒服服地过上富足的生活啦。

当下,不少人持有这样一种看法,觉得县长好像也没有多了不起,其拥有的官职所对应的权力,似乎也并非人们想象中那般大。

在古代的时候,交通条件那可太差啦,信息传递也极为不发达呢。在那样的情况下,知县所拥有的权力,基本上就和这个地方的小皇帝差不多啦。也就是说,在当地,知县有着相当大的权力,可以在很多事务上做主,就如同一个小范围里权力至高无上的人一样呢。

在当时那个环境下,不管是涉及经济方面的事务,还是关乎治安方面的事情,不论事情是大还是小,全都得先获得知县的许可之后,才能够去办理呢。也就是说,任何事情若想推进实施,知县的许可那可是必不可少的环节,少了这一步,啥事儿都办不成哟。

这里要说明一下哦,范进在科举考试中取得的成绩是亚元呢,也就是乡试的第七名。

他取得了全省第七名的优异成绩,这可不得了呢。要知道,这个名次意味着他已然成为了知县的候选人啦。也就是说,只要一出现知县的空缺位置,他就能立刻补上任职。如此看来,他的未来那可真是一片光明,前途不可限量呢。

另外要知道的是,在古代的时候,赋税的负担可是相当沉重的。那时候百姓们需要缴纳的赋税额度很高,种类也颇为繁杂,这对于普通民众而言,无疑是一项极为沉重的压力呢,严重影响着他们的生活状况以及整个社会经济的发展态势。

在科举考试中,一旦某人成功考中举人,那么就能够享受到一项重要的待遇,那就是可以免去很大一部分的赋税呢。也就是说,举人的身份在赋税方面有着明显的优势,能够让其家庭在经济负担上得以减轻不少,不用再像普通百姓那样承担全部的赋税压力了。

要知道,范进一旦中了举,就算他在当下不马上进入仕途当官,那情况也会大不一样。当地那些有头有脸的各大乡绅啊,肯定会纷纷来拉拢他。为啥呢?因为这些乡绅们会想着把大量的土地挂在范进这个举人的名下。这么做是有目的的,就是为了逃避官府征收的赋税。而范进呢,在这过程当中自然是能得到不少的好处啦。

要知道,在当时的情况下呢,若是范进一门心思扑在求学之上,那么他是能够不受次数限制地去参加会试的哦。这会试,可是全国范围内的大型考试呢,规格相当高,要是范进铁了心在求学道路上一直走下去,就拥有不断去参与这场重要考试的机会啦。

并且呢,他在日常花销这方面是完全不用发愁的哦。要知道,朝廷每年给他发放的财物可不少呢,最少都会给到30两白银,除此之外,还会给他1800斤稻米呢,有了这些,日常的各项开支自然就有了保障啦。

在古代的时候,有这么一户农家,他们一年到头辛辛苦苦劳作下来,所能获得的收入其实并不多哦,仅仅也就是三五贯铜钱罢了。要知道,这三五贯铜钱换算一下的话,差不多就等同于3至5两银子呢。

要是换算到现在的情况,那范进每年能够拿到的钱相当于三十多万呢。

我们来看看小说里面的情况,那其中的张老爷呢,可是明明白白地直接就拿出了50两银子送给了范进哦。这还不算完呢,除了张老爷之外,还有其他的一些豪绅呢,他们在私底下也都纷纷给范进送了银子,只是具体送了多少就不太清楚啦,但总之也是送了不少呢。

然而,范进的情况并非如我们事先所预想的那般。在他考中举人之后,并没有选择守着那些得来的金银财宝,就这样平平淡淡地过上一辈子。

在那之后,他去参加了会试这一重要的科举考试,并且凭借着自身的才学与努力,在此次会试当中取得了优异的成绩,最终成功考中了进士。

刚成为进士不久后,便得到了皇帝的亲自钦点,担任山东学道这一职务,从此开始掌管起一省范围内有关教育方面的重大事务,肩负起推动一省教育大业发展的重任。

或许不少人对这个官职并不了解,其实要是放在现代的话,它就相当于山东省教育厅厅长呢,所拥有的权力那可是相当大的。

在古代的时候,是特别讲究师承这方面的事儿的。那时候呢,所有想要出人头地的考生,都得想办法和主考官把关系处好才行哦。而且,考生见到主考官的时候,还得恭恭敬敬地称呼对方为老师呢。

要知道,山东可是闻名遐迩的孔孟之乡,自古以来就深受儒家文化的熏陶。在这样的文化氛围影响下,当地十分重视教育,读书风气极为浓厚,所以参加科举考试等各类选拔的考生数量众多。并且呢,由于山东人才辈出,这些优秀的学子凭借自身的才学,在科举之路上取得佳绩,进而入朝为官的人也不在少数呢。

不管这些参加考试的人在后来的仕途当中能做到几品的官职,又或是担任什么样的职务,只要见到了范进,那就都得恭恭敬敬地称呼他为老师,可绝对不能有半句不恭敬、与之顶撞的话语。

有不少历史名人都曾担任过这一职位哦,像刘墉、纪晓岚以及张之洞等等这些位高权重的大臣呢,都有过相关经历。

但凡曾经担任过这样一个职位的人,那肯定是会借此机会去拉拢起一众的人脉。毕竟这个职位有着它独特的优势和影响力呢。而当这个人成功地拥有了这样一些人脉资源后,在朝堂之上自然就会受到众人的敬重啦,其地位也会显得颇为重要呢。

在那之后,范进担任了通政使这一职务哦。他所负责掌管的呢,正是通政使司里的全部事务。要知道,这通政使的地位可不低呢,是位列九卿之中的哦。

要知道,对于普通文人而言,能达到的最高官职差不多就是这个啦。而且,这个官职可不得了呢,它拥有一项极为重要的权力,那就是能够和皇帝一起参与到国家大事的决策当中去哦。

范进这一生啊,足足经历了五十年的穷苦日子。而他呢,把改变命运的全部希望都押在了科举考试这件事儿上啦。就这么一路坚持着,考了一回又一回,最后还真就成功了,算是在这场犹如赌博一般的“科举游戏”里赌赢了。可这一下子,因为太高兴了,差点就欢喜得疯掉了呢。

大家瞧啊,有那么一个人成功闯过了独木桥呢。这里说的独木桥啊,其实就是指代科举考试啦。要知道,科举考试那可是千军万马过独木桥般的艰难,多少人都渴望能通过它来改变命运,踏上所谓的“上岸”之路,也就是取得好成绩,获得功名。然而呢,现实是残酷的,仅仅只有那一个人闯过去了,剩下的有成千上万人呢,都在这科举考试面前栽了跟头,压根儿就没有能够成功“上岸”,得到那个出人头地机会的可能。

大家想一想,就像范进那样去闯一条路,是非常不容易的,可在我们身边呢,又能有几个人真的可以做到像范进那样,成功闯过那如同独木桥一般艰难的道路呢?