王幼平

1910年王幼平出生在山东桓台县,自幼投身于社会活动,青年时期就加入了当地的进步团体“甫晨”书社。1927年因为积极参与学生运动,他遭到了学校的开除。此后他的人生轨迹发生了根本转变,加入了冯玉祥领导的西北军,开始了他的军事生涯。

在中央苏区,他参与了艰苦的第四次和第五次反“围剿”战斗,展现出卓越的军事才能和坚定的革命精神。随后王幼平跟随部队参加了长征,这一历史性的行军强化了他的革命信念和对党的忠诚。

王幼平

在1938年的寒冷冬月里,中共筹建了筑先纵队,基地设于冠县的崔八里庄。李聚奎被任命为司令员兼政治委员,而王幼平担任了政治部主任。当时,周边地区的反动势力盘踞着,他们不仅没有加入抗日行列,反而忙于争夺地盘,企图联合起来剿灭新成立的纵队。这些势力从四面八方紧逼,但内部却充满了矛盾和勾心斗角。

王幼平提出了一个策略精妙的计划:利用这些反动势力间的矛盾,实施“远交近攻”战略。经过李聚奎的批准,他们首先集中兵力消灭了西侧的敌人。1938年12月24日,纵队壮举歼灭了西侧2000余名敌军,有效地瓦解了敌人的联合阵线,从而稳定了鲁西北的局势。

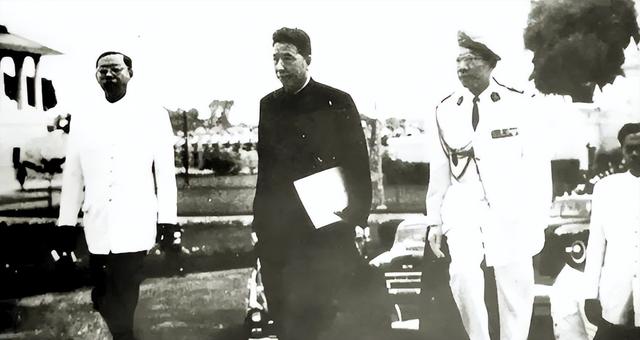

合照

在随后的三年中,王幼平的足迹遍布冠县的每一个角落,他领导的游击队在如县城、韩村以及西白塔等地与日伪军展开了激烈交战,使得日军只敢日间行动,夜间则龟缩不出。

解放战争期间,王幼平的职责更为重大,他曾先后担任多个军区和兵团的政治部主任,尤其在淮海战役和渡江战役中,他对提高部队的士气和纪律性质有着不可替代的影响。

1949年王幼平在第二野战军的第五兵团担任政治部代主任,负责部队的政治工作和士气提振。10月随着五兵团在湘中地区的集结,部队开始为进军大西南做准备。到了月底,指挥机构从邵阳出发向西推进,目标是在11月中旬攻下贵阳。

周总理

正当部队在紧张行军之时,一个紧急电报从中央传来,命令王幼平立即北上前往北京。王幼平迅速告别了杨勇司令员和苏振华政委,连夜乘坐吉普车向北疾驰。在长沙得知刘伯承和邓小平二位首长已经离开京城且即将到达,他便在次日清晨前去见面。

在与首长们的早餐会晤中,王幼平直截了当地询问自己被召回的原因。“调我去北京干什么?”他问。邓小平在品尝早餐时回答说:“你去做外交工作。”王幼平有些惊讶,忍不住表示自己可能不适合这样的岗位。“我可能不太适合外交工作,请您收回此命。我之前的请求入藏的报告,首长看到了吗?”

邓小平耐心解释:“我认为你完全有能力担任外交职务。我们从二野调走了阎红彦、刘志坚和你三人,阎红彦已经被允许不去,如果再有一个人不去,我们很难向中央交代。”

王幼平(左)、黄镇(右)与李雪三(中)在北京合影

王幼平意识到已无退路,无奈地接受了这个安排,但还是半开玩笑地抱怨:“看来是非去不可了。”宋任穷插话调侃他:“你做外交肯定没问题,只是有点邋遢。”在场的人都笑了,气氛轻松了不少。于是,王幼平便正式告别首长,启程前往北京。

抵达外交部后,他的紧张情绪被周恩来的热情接待所缓解。王幼平向周总理敬礼,表达了自己的尊敬:“报告总理,老部下王幼平向您报到!”周恩来微笑着回应:“幼平同志,我们又见面了。”

王幼平笑着回答:“是的,总理,再次受到您的直接指导,我感到非常荣幸。”此时他没有预料到,这一次的岗位调动,将使他在外交界服役整整一生。从那以后,王幼平的职业生涯发生了根本性的转变,他从一个军队政治工作者转变为一名高级外交官,他的生活和工作从此与国际舞台紧密相连。

1950年,王幼平大使向罗马尼亚领导人递交国书

在1950年赴任罗马尼亚大使的初期,王幼平没有急于展开正式的外交活动,而是选择深入了解罗马尼亚的社会和文化背景。他访问了多个工厂和农场,通过与当地工人和农民的交流,获得了第一手的社会经济信息。

他的这些观察和发现被整理成详尽的报告,送回中国,为后来两国之间的经济和文化交流奠定了坚实的基础。这份报告中不仅详细记录了罗马尼亚的发展成就,还分析了未来合作的潜力,促使两国签署了一系列重要的贸易协议。

此外王幼平在罗马尼亚期间,还积极与其他国家的驻罗大使建立了良好的个人关系,这些外交渠道的开辟为中国的国际形象和影响力的提升起到了关键作用。王幼平在外交部的工作,虽然起初不甚乐意,却也渐渐地找到了自己的位置。

1958年9月25日,王幼平大使(中)步入柬埔寨王宫,向国王递交国书

从挪威到罗马尼亚,再到更远的柬埔寨,他的每一步都深深影响了中国与世界的互动。王幼平在外交场合中始终坚持原则,同时善于利用谈判技巧,开展国际友好关系。这些能力是他被选派到柬埔寨的关键原因。

在他即将前往柬埔寨前,毛主席亲自召见了他,在中南海对王幼平进行了详细的指导。在会晤中毛主席突出强调了一个重要的指令。"王幼平同志,赴柬埔寨后有一事须特别注意。"毛主席的话引起了王幼平的高度警觉。王幼平迅速端正坐姿,询问:“主席,请问需要注意什么?”毛主席严肃地指示:“到了柬埔寨之后,记得不要宣传社会主义和共产主义。”这一命令让王幼平略感意外。

王幼平稍显困惑地追问:“不宣传?”毛主席点头确认:“对,现阶段我们与柬埔寨的外交关系才刚刚起步,我们需要先观察和理解彼此。”他继续解释:“柬埔寨当前政治形势复杂,受到美国和越南的各种压力。我们的关系建设应该是循序渐进的,不能急于求成。”

合照

王幼平深知当时国际上反华势力的强烈,尤其是美国的影响力。柬埔寨选择与中国建交,显示了极大的勇气和独立性,这一点尤需细致入微的外交策略。在柬埔寨的外交任内,王幼平运用在欧洲积累的经验,敏锐地处理每一次外交互动,尤其在敏感问题上显示出极大的谨慎。他在工作文件和对外交流中,对可能引起敏感的政治词汇进行了审慎的过滤和调整。

1958年底,在金边举办的中国建设展览会上,王幼平指示将所有展览解说中可能引起政治敏感的词汇,如“共产党”和“社会主义”等,全部剔除,确保展会聚焦于文化和经济成就,这一决定在当时引起了广泛的讨论。

他在柬埔寨的三年任期中,不仅成功签署了《中柬友好互助条约》,还推动了多项对柬援助项目的实施,为深化中柬友好关系做出了显著贡献。

西哈努克亲王及夫人访华

1962年2月,王幼平按照指示结束了在柬埔寨的使命,返回国内。西哈努克亲王对王幼平的工作给予了高度评价,并在王宫举行了盛大的授勋仪式,授予他“友好合作十字勋章”以示纪念,肯定了他在推动两国友谊方面的重要作用。

回国后,王幼平希望改变自己的职业轨迹,表达了想要回到基层锻炼的愿望,远离高层的外交圈。但他的计划很快受到挫折,仅仅一年后组织再次派遣他前往古巴,随后是越南、马来西亚,最终还包括了苏联。

尽管外交并非他最初的志向,王幼平的外交生涯却异常漫长,持续了三十年之久。每当他试图寻求转变时,似乎总有组织的新安排等待着他,让他不得不重新回到这条不愿走的道路上。

毛主席

作为一名老一辈革命家,王幼平对组织的忠诚和绝对服从根植于骨髓,责任感自然流淌在血液中。虽然内心有时感到不情愿,但他从未有过任何推诿的举动,总是全力以赴地完成每一项任务。

他的外交工作成就得到了时任总理周恩来和国防部长陈毅的高度评价。在多个关键的外交场合,王幼平展现了其深邃的战略视野和卓越的策略智慧,无论是在紧张的国际谈判中,还是在复杂的国际关系调和上,他的表现都非常出色。

有人曾询问他如果不是外交官,更希望从事什么工作。王幼平毫不犹豫地回答,他本来期望能继续在军队中服务,感到遗憾的是,自己未能随部队进藏那一历史性的机会,这一直是他心中的一个未了之愿。尽管一开始未打算成为一名外交官,王幼平在这漫长而不寻常的三十年里,却不得不与外交事务紧密相连。

王幼平

1979年5月12日,对于即将结束三十年驻外生涯的王幼平来说,原本是个收拾行囊准备归国的普通日子。然而,这一天,他在莫斯科的中国大使馆收到了一封急件。这封来自外交部的信件,竟然通知他被提名为即将到来的中苏关系谈判的副部长和团队领导。

这一消息让王幼平感到极度不安,考虑到自己的高龄和日益增加的健康问题,他认为自己已不再适合承担这样重大的责任。在仔细思量后,王幼平迅速给中组部新任部长胡耀邦和前部长宋任穷写了求情信,表达了自己的担忧,并恳求免去这一任命。

在信中,王幼平直言不讳地表达了自己的顾虑:“若能免去此任,我将永铭感激。”他还坦白表达了对当前领导层年龄结构的担忧:“我不认同在外交部的领导班子中再增加老龄干部。”

由于当时我国尚未完全建立起干部的退休制度,因此他的请求初时未被接受。7月份,中央决定任命他为外交部副部长,并在9月,他不得不带领代表团前往莫斯科参与中苏关系的谈判。

尽管身体日益不堪重负,王幼平在副部长的职位上勉强工作了几个月。到了同年12月,一回到北京,他便第二次写信给宋任穷,再次请求中央允许他从副部长职务上退下来,同时推荐了几位精力充沛的年轻干部接替自己。

半年后王幼平未等到中央的回复,于是他再次动笔,第三次写信给中央领导,坚决表达退居二线的意愿。在信中他详细说明了自己的处境:“我在前线的位置上显得不再合适,无法高效运筹帷幄,日常事务处理也感力不从心。”

1979年,王幼平在驻苏联使馆会见并招待外宾

最终在王幼平70岁生日之际,中央同意了他的退休请求,并任命他为顾问,让他以更适合的方式为国服务。1980年作为外交部的资深顾问,他时常在各种培训会上与年轻外交官分享他丰富的战场与外交经验。他用简洁明了的话语,传递着珍贵的职场智慧。

1984年为纪念王幼平的卓越贡献,外交部举行了一场特别的座谈会。这位时年74岁的老将军在会上回顾了自己从青年时期参加革命,到成为一名资深外交官的历程,重点强调了他对党的坚定信仰和对人民深沉的爱。这次座谈会不仅是对他一生的致敬,也是对他价值观的传承。

晚年的王幼平保持着军人的纪律和风范,每日早晨坚持在院子里进行体操,随后阅读书籍和新闻,以不断关注国内外形势。尽管年事已高,他生活中的简朴和对物质的淡泊表明了他的人生观。在一次与年轻人的对话中,有人询问他为何三次请求辞去副部长职务,他坚定回答:“我是农民之子,参加革命是为了人民的利益,从政从不为私。”这一回答深刻揭示了他的人生哲学和职业道德。

王幼平陪同邓颖超访问泰国

1986年,他的76岁生日由外交部的年轻同事们组织庆祝。在庆祝活动中,王幼平深情地对他们说:“从事外交工作,必须胸怀祖国,眼观全球。”这句话成为他留给后人的宝贵精神财富。在他的书房中,保存着一件特殊的纪念品——一只磨损的旧皮箱,里面装满了他数十年的笔记和心得。这些手稿后来被他整理并无偿捐献给了外交部档案馆,为未来的研究提供了第一手资料。

1988年,他主动从部长级的官邸搬到了普通干部的住所,他这一行为在同僚中引起了广泛的赞誉和效仿,弘扬了共产党人的艰苦朴素作风。生命的黄昏年头,王幼平开始撰写自己的回忆录,不为炫耀过往,而是希望将自己的经历和教训传递给后世。这本回忆录成了研究新中国外交历史的珍贵资源。

和周总理合照

1991年,81岁的他住进了医院。即便是在病榻上,他依旧关注国家大事,与访问的同事讨论时事政治,表达了“只要我还有一口气,就必须继续为人民服务”的坚定信念。临终前,他嘱托家人:“不要为我举行任何形式的遗体告别仪式或追悼会,将我的骨灰撒向海洋。”这一遗愿反映了他一生对于名利的淡漠态度。