“文章合为时而著,歌诗合为事而作。”文学,这颗璀璨的星辰,在人类历史的长河中始终熠熠生辉,它承载着人们的情感、思想与梦想,宛如一座桥梁,连接着过去、现在与未来。而在平原这片充满生机与希望的土地上,《大平原》文学杂志宛如一朵盛开的繁花,绽放着文学朋友们的梦想与希望;平原县档案馆,则似一座深邃的宝库,珍藏着全县文化事业的瑰宝,交织着传统文化与现代文化的梦想与希望。

一、《大平原》:文学梦想的栖息之所

(一)萌芽:梦想的起点

2009 年,那是一个充满希望的年份,在各级领导如春风般的关怀下,我们怀揣着对文学的热爱与执着,按照程序报备,正式成立了平原县作家协会。这一举措,宛如在文学的荒原上播下了一颗希望的种子,其主旨坚定不移,那便是振兴和发展平原的文化事业。

成立当日,阳光明媚,仿佛也在为这一盛事而欢呼。时任分管文化的副县长、宣传部长亲临现场,省作协领导和德州作协的班子成员也一同出席揭牌仪式。他们的到来,不仅为协会的成立增添了光彩,更带来了支持与鼓励。那一刻,我们仿佛看到了平原文学事业蓬勃发展的美好未来。大家齐心协力,为推动平原的文学事业发展贡献着自己的力量,每个人的心中都充满了对文学的热爱和对未来的憧憬。当年,作协党支部凭借着积极的工作态度和卓越的贡献,还被评为五星级基层党组织,这无疑是对我们工作的高度认可和巨大鼓励,也让我们更加坚定了前行的步伐。

(二)挫折:梦想的波折

然而,“人生不如意事十之八九”,随着时代的发展,命运的轨迹却发生了意想不到的转折。一项“公职人员不能兼职”的规定,如同一股凛冽的寒风,无情地吹向了这个承载着无数文化人梦想与希望的民间组织。尽管我们满心不舍,尽管我们奋力抗争,但最终,平原县作家协会还是不得不退出。这一消息传来,在每一个热爱文学的人的心中掀起了惊涛骇浪,让我们感到无比痛心和惋惜。

这不能不说是平原文化的一大遗憾。曾经,我们在这里交流创作心得,分享文学感悟,共同成长进步;曾经,我们组织了丰富多彩的文学活动,吸引了众多文学爱好者的参与,为平原的文化氛围增添了一抹亮丽的色彩。如今,一切都已成为过去,只留下我们对那段美好时光的深深怀念。

我们不禁反思,公职人员不能兼职,这本身无可厚非,但在文学事业发展的特殊情况下,或许应该有更灵活的考量。我们这些文学爱好者,就像一群追逐梦想的赤子,不取分文报酬,完全凭借着对文学的满腔热爱,投入自己的智力、心力与财力,为文学事业的发展默默奉献。我们利用业余时间,阅读经典作品,学习写作技巧,深入生活,挖掘素材,创作出了一篇又一篇优秀的作品。我们举办文学讲座、创作研讨会、诗歌朗诵会等活动,为文学爱好者提供交流和学习的机会,推动了平原县文学事业的发展。这样的付出,又有何妨呢?难怪一位分管文学的领导曾感慨地说:“平原作协是德州手续最完备、最成功的一个,也是解散最早的一个。”其中的原因,确实令人深思,它让我们看到了在时代发展的浪潮中,文学事业所面临的困境与挑战。为此,一直高歌与呐喊着。

(三)传承:梦想的延续

尽管平原县作家协会已经退出,但文学的火种并未熄灭。这次交到县档案馆收藏的《大平原》文学杂志创刊号和第二期,它们宛如两颗璀璨的明珠,闪耀着平原文学曾经的光辉。这两期杂志,是平原文学的一段非常光辉的历史,抒写了平原文学的一页浓彩重笔。

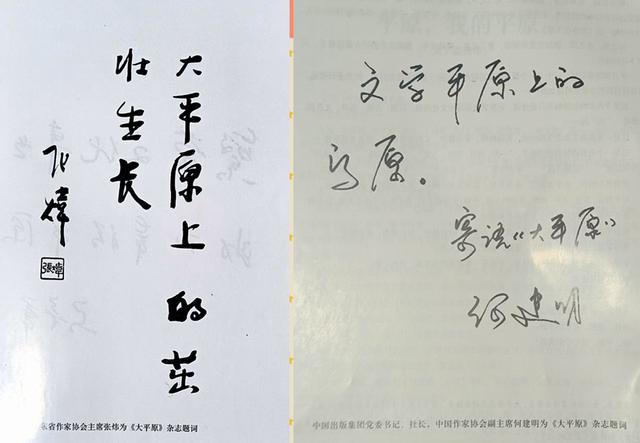

中国作协副主席何建明先生、原山东作协主席张伟先生以及时任县主要领导同志均对该文学期刊题词,为其赋予了深厚的文化内涵和崇高的荣誉。特别是乡谊文学的旗帜、革命老前辈邓友梅先生题写刊名,更是让这份杂志熠熠生辉。邓老的题字,不仅是对家乡文学事业的支持与厚爱,更是对我们这些文学爱好者的激励与鼓舞。

12 月 5 日,我有幸拜访了邓老。此时的他已经 93 岁高龄,但依然精神矍铄,思维敏捷。当我们谈及《大平原》文学期刊时,邓老的眼中闪烁着关切的光芒,他对杂志的未来发展提出了殷切的期望和宝贵的建议。那一刻,我深深地感受到了邓老对家乡文学事业的深情厚谊。从邓老的话语中,我仿佛看到了他对家乡文学的热爱如同燃烧的火焰,从未熄灭。

正是因为这份热爱,正是因为邓老的关心,也正是为了文学的梦想与希望,为了完成邓老对家乡平原文学事业发展的希望与厚爱以及文学朋友们的文学梦想,我们下定决心,在仅有的两期文学杂志入馆收藏后,《大平原》文学杂志还要复刊第三期。这不仅仅是一本杂志的复刊,更是文学梦想的延续,是我们对文学事业的坚定信念和不懈追求。

当《大平原》仅有的两期杂志入住平原县档案馆后,我的心中感慨万千,体会颇多。“海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。”人的能力有大小,职位有高低,但是无论何时何地,我们都必须尊重历史、尊重前辈、敬畏传统文化。《大平原》文学杂志的创刊与发展,离不开前辈们的辛勤付出和无私奉献,他们的精神将永远激励着我们前行。无论干什么事、做什么工作,我们都必须做到人品要正、为人要诚,干事要实、格局要大。只有这样,我们才能在文学的道路上走得更远,才能让《大平原》这朵文学之花绽放得更加绚烂多彩。或许,也应该相信,伴着春风的到来,《大平原》第三期很快将于全国各地的广大文友们继续交流,而以后的每一期也将会走进平原的文化宝藏----档案馆。

二、平原档案馆:文化梦想的守护之地

(一)历史的沉淀:岁月的见证者

“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替。”平原县档案馆,这座承载着平原县历史与文化的宝库,自 1959 年 6 月正式建立以来,便如一位默默的守护者,见证着平原县的发展变迁。

它于 2023 年 3 月搬迁至新馆,新馆位于市民中心西侧,地处县城黄金位置。整体建筑共三层,建设面积达 6000 余平方米。新馆的设计独具匠心,融合了现代建筑的简约大气与传统文化的韵味,仿佛在诉说着平原县的过去、现在与未来。

本馆共设有 86 个全宗,保管的档案从 1949 年至 2023 年,时间跨度长达 70 余年。档案馆藏丰富多样,多达 13 万余卷(册)、4 万余件,是一个以文书档案为主体,多种类型档案并存的综合性档案馆。这些档案,犹如一颗颗璀璨的珍珠,串联起了平原县的历史脉络,见证了这座城市的发展与变迁。从政治、经济到文化、社会,每一个领域的发展都在这些档案中留下了深刻的印记。它们是历史的见证者,是平原县人民智慧和汗水的结晶,也是我们了解过去、把握现在、展望未来的重要依据。

(二)不懈的努力:文化的传承者

多年来,历届的平原档案管理工作人员,宛如一群默默耕耘的园丁,承上启下、前赴后继,夜以继日地辛勤工作,为平原档案管理事业做出了突出贡献。

在档案资源体系建设方面,他们持续发力,不断丰富馆藏资源。每年都认真做好乡镇、机关单位的档案进馆工作,让更多的历史记忆得以妥善保存。近几年,他们更是紧跟时代步伐,指导并接收扶贫攻坚档案、疫情防控档案、党史学习教育档案、出生医学证明档案共 4.7 万卷。这些档案不仅是历史的见证,更是时代发展的宝贵财富。

扶贫攻坚档案记录了平原县在脱贫攻坚道路上的艰辛历程和伟大成就,展现了全县人民齐心协力、脱贫致富的精神风貌;疫情防控档案则记录了在抗击新冠疫情期间,全县人民众志成城、共克时艰的感人瞬间,成为了我们战胜疫情的有力见证;党史学习教育档案让我们更加深入地了解了中国共产党在平原县的奋斗历程,传承红色基因,汲取前进力量;出生医学证明档案则关系到每一个人的切身利益,为个人的成长和发展提供了重要的依据。

在拓宽档案服务利用渠道方面,他们始终坚持“以人为本”的理念,将服务群众放在首位。采用上门服务、理论讲解、实操培训等多种方式,为企事业单位提供专业的档案业务指导服务。每年,他们还联合县档案局对全县档案工作进行全方位监督检查,提出切实可行的整改意见建议,并适时开展“回头看”,确保档案工作的质量和规范性。在档案利用方面,他们积极推行平台查档、到馆查档、电话查档等多方式联动查档机制,真正实现了“数据多跑路、群众少跑腿”,让档案资源更好地服务于社会大众。近几年来,年平均接待查档群众 300 余人次,查阅档案资料 650 卷(件),为人们解决了许多实际问题,让历史的记忆在现实生活中发挥出了重要作用。无论是企业的发展规划,还是个人的身份认定,档案都发挥着不可或缺的作用,成为了人们生活中不可或缺的一部分。

在加强档案信息化建设方面,他们明确了“存量档案数字化,增量档案电子化”的策略,积极探索数字化加工管理新模式,以高标准、高质量推进档案数字化工作。截至目前,档案数字化率为 93.27%。他们还对标对表山东省数字档案馆系统测试办法,力争 2025 年上半年高分通过国家示范数字档案馆测评。档案信息化建设不仅提高了档案管理的效率和便捷性,也为档案资源的广泛传播和利用提供了更加广阔的平台。通过数字化技术,人们可以更加方便地查阅和利用档案资料,让历史的记忆触手可及。

在人才队伍培养方面,他们在德州市率先创立数字化加工技术团队,这个团队犹如一支技术精湛的特种兵,独立开展档案数字化加工全流程工作。截至目前,已完成数字化加工 350 万余页,大大提高了档案管理的效率和便捷性。同时,他们还组建了档案修裱团队,实现了档案修裱工作的自主化和专业化,让那些破损的档案在他们的手中重获新生。

此外,他们还打造了平原县兰台讲师团队,办好兰台大讲堂,已成功举办两届“兰台工匠杯”档案职业技能竞赛,通过这些活动,全县档案工作人员的业务素养得到了显著提升。正是这些优秀的档案人的不懈努力,才让我县的档案管理工作蓬勃发展,其中数字化加工技术团队、裱糊团队、兰台讲师团等都成为了全市独一无二的强项,为平原县档案事业的发展树立了标杆。

(三)未来的展望:梦想的引领者

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”展望未来,平原县档案馆将继续秉承“守护历史、传承文明、服务社会”的宗旨,认真落实“四个好”“两个服务”目标任务,不断完善馆藏资源体系,提升服务水平,为推动平原档案事业高质量发展贡献力量。

档案馆将进一步加强与社会各界的合作与交流,积极拓展档案资源的收集渠道,丰富馆藏内容,让更多的历史文化遗产得到妥善保存。同时,他们将不断创新服务方式,利用现代信息技术,开发更多的档案利用产品,为社会提供更加优质、高效的服务。此外,档案馆还将加强对档案文化的宣传和推广,举办各类档案展览、文化活动等,让更多的人了解档案、认识档案,感受档案文化的魅力。

我们相信,在全体档案工作人员的共同努力下,平原县档案馆一定能够在新时代创造出新的辉煌。它将继续承载着平原县传统文化与现代文化交织的梦想与希望,成为全县人民的精神家园和文化宝库。它将如同一座灯塔,引领着我们在历史的长河中航行,让我们更加清晰地认识自己的过去,把握现在,开创美好的未来。

《大平原》文学杂志和平原县档案馆,一个是文学梦想的栖息之所,一个是文化梦想的守护之地。它们虽然看似独立,但却紧密相连,共同承载着平原人民的梦想与希望。在未来的日子里,让我们携手共进,为实现文学的繁荣和文化的发展而努力奋斗,让梦想的光芒在平原这片土地上绽放得更加绚烂多彩。

鲁源写于2025年1月15日《大平原》入住县档案馆之时