张宗逊从秋收起义起便与毛主席的命运紧密相连,成为革命战争中不可或缺的战将。在跟随毛主席南征北战的数十年间,张宗逊历经无数艰难战役,保卫革命根据地,建设新中国军队。然而在1971年的一次会议中,毛主席忽然询问:“张宗逊到哪里去了?”揭开了这位老将军的后续命运之谜。那么张宗逊这些年又经历了什么呢?下面小史就带大家一起了解一下。

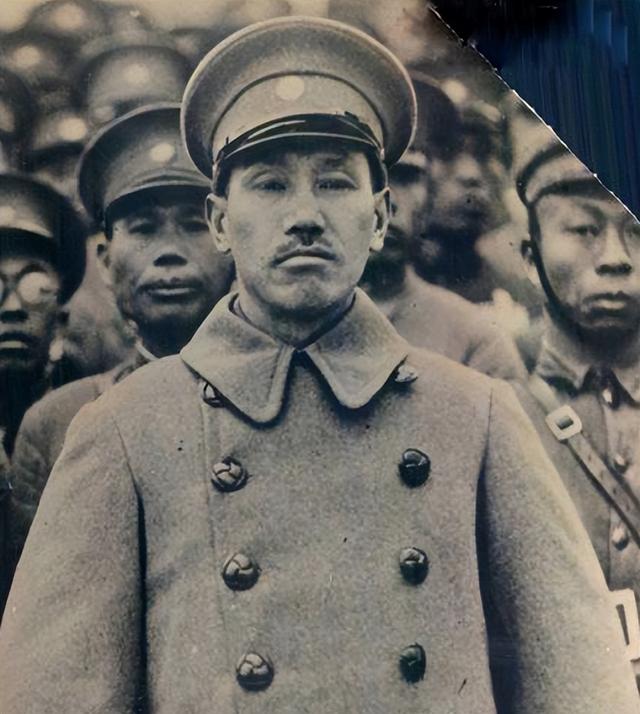

张宗逊

在1920年,张宗逊首次踏入学堂的门槛,那是赤水镇的法济寺小学。经过两年基础教育,他的父亲为了确保儿子未来的生计,决定将其送往渭南赤水职业学校深造。在这所学校,张宗逊的思想世界被彻底改变。

他的叔父张浩如是一位从云南武堂毕业的知识分子,当时正在该校教书。正是叔父的影响,张宗逊接触到了《向导》和《新青年》等一系列启蒙书籍,并开始理解马克思主义的初步概念。在此期间,他还积极参与了王尚德等老师组织的革命活动,这些活动逐渐塑造了他未来的政治立场。

到了1924年6月,张宗逊在王尚德的引领下,加入了新成立的社会主义青年团赤水支部。他积极参与组织的纪念活动,还深入农村宣传革命思想,帮助开设夜校,培养农民的政治意识,并参与建立了农民协会。这段经历对张宗逊的成长有着深远的影响。

在国共第一次合作的大背景下,张宗逊也成为了国民党的一员,他的心始终与共产主义同行。1926年1月,他获得中共党组织的推荐,南下广州并成功考入黄埔军校政治科。

蒋介石

在黄埔军校的学习中,张宗逊面临着双重党籍的问题。特别是在“中山舰事件”爆发后,蒋介石严令军校学生必须作出选择。张宗逊坚定地选择留在共产党,他在党籍登记时勇敢地标注了“退出国民党”,这一决定使他正式成为国民党黑名单上的共产党员。

经历了黄埔军校的洗礼后,张宗逊毕业并被委以重任,任职国民革命军第四集团军第八军第3师第9团政治指导员办公室干事,并兼任2营政治指导员。这一职位不仅让他深入了解军事政治工作的内部机制,也为他日后的军事行动和政治斗争奠定了坚实的基础。

1927年在“四一二”政变的阴影下,张宗逊幸运地逃过一劫,此时他随着黄埔军校政治科北迁至武汉。不久他随卢德铭率领的警卫团急行军向南昌,意图加入南昌起义。但历经波折,他们未能及时赶到,反而在转向修水时意外与毛主席相遇,从此投身于秋收起义。

秋收起义

张宗逊在起义中表现卓越,无论是猛冲敌阵还是坚守阵地,他都展现出了非凡的勇气和智慧,迅速获得了毛主席的青睐。起义之后面对敌人的猛烈“围剿”,毛主席果断决定撤离长沙,转战湘赣边界,而张宗逊在这一过程中的保护工作也变得尤为关键。

在三湾改编中,张宗逊被任命为警卫连副连长,负责毛主席的直接安全。他不仅在物理上保护毛主席,还深得信任担任情报收集的重要任务。在一个依赖传言和敌方遗弃报纸的时代,张宗逊的情报工作极大地助力了革命的策略调整,甚至直接影响了与朱德的会师。

在皖南事变突袭中,安徽南部茂林地区成为血战之地,新四军遭遇重创,6000多名将士壮烈牺牲。毛主席针对这种背叛行为,保持了极高的警惕,以防止类似事件在陕甘宁边区重演。

前排左二为张宗逊,后排左三为毛主席

毛主席的战略是双管齐下,一方面他指挥八路军和新四军深入敌后持续进行抗日活动,另一方面则着重在军事布局上保持高度灵活性,确保能迅速集结力量,应对可能的国民党军事进攻,从而保障陕甘宁边区的安全。在这个背景下358旅常被部署在晋绥地区,作为主力野战部队,其行动常常根据日本军队和国民党军队的动向而调整,展现了高度的机动性和战术灵活性。

1943年3月,蒋介石更是公开宣称要“解散中国共产党”,并调集西安周边的胡宗南指挥的大量部队,妄图攻占陕甘宁边区并一举摧毁共产党的中央机构。毛主席对此形势有着深刻的洞察力,他在6月初迅速做出反应,命令张宗逊率领的358旅立即西渡黄河,赶往延安南部的富县地区,准备迎击国民党军的潜在进攻。

这一旅自1937年秋季出征以来,已经通过与日伪军长时间的作战历练,从最初的两个团扩充至现在的四个团及三个直属营,共计超过一万人的精锐部队。回到延安后,张宗逊向毛主席汇报了战场上的情况以及部队的建设进展。

张宗逊(右二)和战友们在一起

毛主席对他的成就感到非常满意,亲切地称赞他“从井冈山时期起就展现出的英勇气概,在陕北再次证明了你的领导力”。在一次饭局上毛主席透露蒋介石采取了从希特勒那学来的战术,试图通过突袭摧毁延安的共产党中心。

张宗逊和他的战士们表达了坚决保卫延安,维护党中央安全的决心。毛主席鼓励他们:“准备好迎接挑战,我们必须在战略上保持理性、有利和有节,不让敌人再次占到便宜。”

张宗逊(前排左四)和战友们在一起

由于充分的准备和国内外舆论的压力,蒋介石最终不敢轻举妄动,1943年7月10日不得不下令暂停对延安的军事行动。然而胡宗南的部队仍在陕甘宁边区南部形成了包围的态势,张宗逊的358旅及其他部队也严阵以待,坚定地守护着中央首脑机关的安全。

在1946年6月,为了解除国民党对晋察冀解放区的军事压力,毛主席为了打破僵局,构想了一个大胆的计划——夺取关键的交通要道和战略城市以解除张家口的威胁,计划包括先攻占平汉路,进而削弱敌军孙连仲部的力量。

张宗逊

聂荣臻在分析现场形势后,向毛主席提出了修改方案,认为应优先攻占大同市。他在电报中详细分析了大同的军事布局,指出虽然大同守军达万余人,但多为素质不高的杂牌军,且士气不稳,建议以优势兵力迅速攻下。毛主席考虑到聂荣臻的前线实战经验,最终同意调整原计划,决定先攻大同。

张宗逊被任命为此次战役的总指挥。在他晚年的回忆录中张宗逊坦言,虽然大同守军弱小,但由于其坚固的城墙和复杂的城市布局,加之我军装备简陋、缺乏重型攻城武器,这一战役的难度远超预期。

8月2日在阳高举行的战术讨论会上,张宗逊预计国民党的傅作义可能会调动部队从归绥向大同发起救援。尽管与会人员普遍认为国民党内部矛盾重重,不会有效协同作战,张宗逊仍持谨慎态度,担心敌军可能的增援。

张宗逊

7月31日战役启动,外围战斗异常激烈,远超预期地持续了半个月。攻城战也非常艰难,到了9月初我军虽然占领了部分关键位置,但整体进展缓慢。而在最关键的时刻,傅作义果然采取了围魏救赵的策略,派遣部队攻向集宁,迫使晋察冀野战军不得不调兵救援,结果两地均未能守住。

大同集宁战役中,张宗逊的军事指挥备受争议。特别是在集宁战役中,因战略犹豫而错失将敌32师全歼的良机,此外在关键时刻分兵抗击敌101师也显示了战术上的不足。

张宗逊在其回忆录中表达了自己的观点,他认为当初组织大同战役是在战力和装备均不充足的情况下进行的冒险行动,部队经过三月持续作战后疲惫不堪,无力再与傅作义的精锐部队对抗。

傅作义

若能遵循毛主席的原计划攻打孙连仲部,可能早已取得战役优势,不仅能夺取胜利、提升士气,还可能大幅增强我军的装备实力。事后看来这场战役虽然战略选择上存在争议,但张宗逊的军事生涯仍然铭刻着无数荣耀与磨难,他的贡献和牺牲,为后人所铭记。

在解放战争期间,张宗逊作为西北野战军第一纵队的指挥官,展现了卓越的军事才能。作为西北野战军的关键力量,第一纵队的表现格外引人注目,其中358旅作为该纵队的骨干力量,在1948年的宜瓦战役中显示了出众的战斗力,尤其是714团的6连,以其坚韧不拔的战斗精神在全军中赫赫有名。

张宗逊率领的部队在延安保卫战中与数倍于己的敌军进行了长达七天七夜的激烈战斗,有效地阻挠了蒋介石的计划在三天内占领延安,确保了党中央的安全撤离。此后他们又连续参与了青化砭、羊马河和蟠龙等三大战役,每一场战役都以胜利结束,为整个西北战场的局势带来了转机。

毛主席

特别是在1947年8月的沙家店战役中,第一纵队遭遇了国民党军队中的精锐整编36师。这场激战持续了一整天,最终以张宗逊的部队取得显著胜利告终,这不仅挫败了国民党在陕北的主要进攻,还使得西北战场的防御态势得以从被动转为主动。

1949年初,随着解放战争的不断深入,国民党势力日渐衰落,毛主席与中央决策层认为张宗逊应被调至中央军委。为此毛主席派发电报给彭德怀征询意见。彭德怀收到电报后显得有些犹豫,对此回应道:“这个安排可能不太合适。”

当时张宗逊正担任第一野战军副司令,是彭德怀手下的得力干将。他审视了电报内容后坚决表示:“老总,我这时离开对西北战局不利,这里的战事还未结束,我应留守战场。” 彭德怀听后虽感欣慰,但依然建议他再考虑一下,指出中央军委的工作对他个人发展极为有利。张宗逊却回答:“不必再想,我应该留下来与您一起结束这场战斗。”

张宗逊和毛主席

因此彭德怀回电中央,建议张宗逊暂留西北战场。中央高层理解了这一决策并表示同意。彭德怀和张宗逊的卓越合作已在多次战役中证明了他们的默契与效率。

1950年10月,随着彭德怀赴朝参加抗美援朝战争,张宗逊应毛主席的批准,担任西北军区司令,以支援西北战区的持续稳定。两年后,毛主席进一步提拔张宗逊为中央军委副总参谋长,表彰其在军事上的贡献。1955年,张宗逊的军事职业生涯达到了顶峰,他被授予上将军衔。

1971年,在一次会议上,毛主席突然询问张宗逊的下落,显示出他对这位老将军的关注与重视。得知张宗逊调至济南军区后,不久,张宗逊便被任命为济南军区的副司令员。此后在周恩来和叶剑英的提携下,张宗逊又被任命为总后勤部部长,并于1975年2月被邀请列席军委常委会议,显示了其在军中的崇高地位。

1978年2月张宗逊荣誉退休。尽管退役后不再参与军事与政治事务,但他的心依旧留在了人民身上,特别是灾区居民的苦难时刻。在平日里张宗逊本着节俭的原则生活,积极为灾区提供援助,无论是财物还是精力上的支持,他都毫不吝啬。他个人捐款捐物,还专门为重建灾后学校提供了资金支持,对教育事业的发展尤为关心。为了表彰他的贡献与牺牲,1988年7月,张宗逊被授予一级红星功勋荣誉章。

张宗逊陪同朱德视察的旧照