大家都知道,毛主席和周总理相伴了40年,一直相处得很和睦,关系很融洽。但是,就有那么一回,毛主席当场把周总理问得说不出话来,周总理好长时间都没吭声。

按道理讲,毛主席不会不顾及周恩来总理的面子,那么,当时到底发生了啥呢?咱们一起回到60多年前,瞧瞧这件事的来龙去脉吧。

【三年困难时期】

1959年到1962年,在新中国的历史上被叫做“三年困难时期”。新中国刚经历大跃进和人民公社运动后生产力大幅下降,可偏偏祸不单行,1959年我国出现了建国以来从没有过的严重旱灾,而且各种灾害接连不断,这使得春荒人数达到了建国后数年平均值的2.8倍。

灾情如此严重,粮食短缺的状况前所未见,毛泽东主席等关心百姓的领导十分焦急。为了平稳渡过难关,倡导大家一起节约粮食,党中央的领导干部都带头制定了每月粮食限量的低标准。

那时,毛主席首先给自己定下了“三不原则”:肉不吃,蛋不吃,粮食食用量不超过定量,每个月的粮食定额就26斤。周恩来总理比毛主席还少两斤,只有24斤。刘少奇最少,仅有18斤。

各单位党支部和党小组收到消息后,大家都觉得领导们的粮食定量太少了,怎么也得跟大多数男性干部一样,定到28斤才行。但是,毛主席他们说既然已经定好了,就不用再改了。从那时候起,党中央的领导干部就依据这个粮食定量领取粮票。

由于面临缺粮和饥饿的状况,大家都想尽办法去寻找增加粮食量的途径。1960年1月9日,国管局在粮食部召开有中央机关参加的现场会,宣传并推广粮食部食堂所采用的“粮食食用增量法”的经验。所谓粮食食用增量法,就是针对同样一份米饭,借助“三蒸做饭法”、“双蒸做饭法”以及“泡米蒸饭法”等多种方法,来增加主食的量。

不过,后来经过事实验证,这种做法虽然能增加饱腹感,却不能从根本上解决缺粮问题,还可能破坏食物里的营养成分。时间一长,人们就又想到了一个办法,那就是挖野菜、吃瓜果。把这些能吃的野菜加到日常食物里,也能增加饱腹感。

当时,毛主席等中央领导干部都住在中南海。中南海院子外面有不少榆树,榆树的种子像古代串起来的麻钱,大家习惯管它叫“榆钱儿”。榆钱儿能吃,食堂的师傅就会去摘鲜嫩的榆钱儿,剁碎后放到做馒头的面里一起蒸,蒸出来的馒头又大又绿,很有特色。

大家都去采野菜,没多长时间,野菜就被采没了,于是人们开始自己种些野菜。种得比较多的有一种野菜叫“扫帚菜”,它之所以叫这个名字,是因为割完之后看起来像乱糟糟的扫帚。这种野菜长得不错,叶子也多,还特别容易生长,不管是种在菜地,还是墙角之类的地方,它都能适应得很好,长得很好。

与此同时,毛主席发出了“自己动手,丰衣足食”的号召,让大家都来参加劳动,下田种地。毛主席自己也不甘示弱,第一个要求参加这场热火朝天的开垦活动。中央单位那些心疼毛主席的人听到这个消息后,都表示希望主席别太劳累,毕竟每天要处理各种文件,再下田干活实在太辛苦。但毛主席一直坚持,“这哪行呢?大生产运动是党中央号召的,我怎能躲在一边偷懒呢?”最后只好给主席划了一块荒地。

毛主席在荒地上种了辣椒、豆角、南瓜之类的植物,一有空就到菜地浇水、除草,在主席精心照料下,这些蔬菜长得很不错。

后来,人们看到周总理做纺织工作的时候,总会情不自禁地关心询问他的伤势,问他是不是还疼。周总理总是笑着回答,有时候会疼,不过这并不妨碍劳动。没错,劳动已经是周总理日常生活的一部分了。

【党员干部绝不徇私】

从这个时候起,大部分党员干部都把自家孩子送到大灶食堂吃饭,跟大家吃一样的。朱德也这样做,并且要求孩子吃饭不能超过定量,不能超出大家的标准,也别总吃好菜。

那时,有人劝刘少奇把孩子留在家中,可刘少奇执意让孩子留在学校,和大家一起生活,共享甘苦。有一回,刘源所在小学的食堂发给他们发霉的白薯干,刘源咬了一口,觉得味道很差,就随手扔掉了。

回到家后,他马上就把这件事告诉了父亲,心里很生气,学校怎么能给学生发发霉的食物呢?可是刘少奇听了之后说:“现在是困难时期,不管怎么说你们都有东西吃,还有好多群众连这样的食物都吃不上。你们还没体会过吃不饱的感觉,只有体会过这种感觉,你们才会懂得人民群众的想法,以后才能真正为人民服务。”

刘源听完父亲的那番话后回到学校,把之前扔掉的白薯干找了回来,洗了洗就把发霉的白薯干吃了。

那时毛泽东的女儿李讷正在北京大学上学。学校想着学生们处于长身体的阶段,就把学生的粮食定量定成了27斤。可李讷觉得自己是共青团员,更要为国家分忧,于是申请把定量改成21斤。有一回警卫员在北大看到李讷,李讷看上去面黄肌瘦的,警卫员心里有点不忍。李讷对警卫员说,学校的饭菜很清淡,她的定量少,老是挨饿。警卫员得到这个消息后回去就告诉了李银桥,李银桥就悄悄给她送了包饼干。

过了几天,毛泽东得知了这件事,严厉地批评他说:“已经多次强调不许搞特殊化,你为什么不听?”

李银桥听到后就说:“别人家的孩子都能去送,咱们为啥不行呢?”毛泽东听到这话,马上就说:“别人我不管,我毛泽东的孩子就是不能去!”

党员干部们,不但自己和家人的生活上一点都不徇私,工作中更是这样。

1961年春节前,青海省委派人从青海湖捕捞了2000多斤鲤鱼送到国务院。他们表示知道国务院生活困难,特地打来送给周总理,还请周总理转交给党中央。

周总理得知此事后,马上就下达了两条指令。其一,绝不能再有这种行为,这是完全错误的,党中央必须跟人民一起共渡难关,不能收受这样的赠送。其二,由于把这些鱼来回运输的话鱼会变质,那就让北京市二商局按照市场价格收购,然后把鱼全都拿去售卖。

1959年春,农副产品愈发紧张起来,国家也开始重视农副产品生产了。当时,人民大会堂举办招待外宾的宴会,这遭到北京老百姓多次抗议。现在国内农副产品特别紧张,搞大型宴会显然不合时宜。周总理考虑到这种状况,马上想办法缩小各类宴会规模,把招待副总统、副总理的一般宴会改在小餐厅举办,办个四五桌就行。

【周恩来苦心相劝】

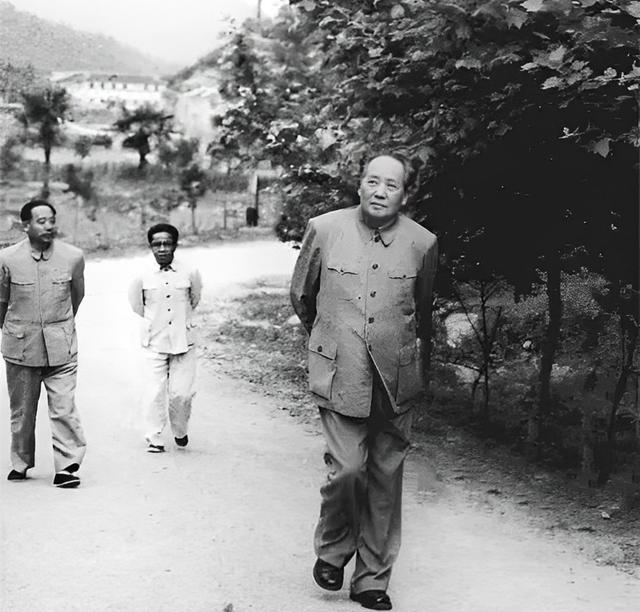

在这个艰难的时候,粮食老是不够吃,吃的都是野菜,没什么油水。毛主席平常也是忙的时候吃干的,闲的时候吃稀的。

毛主席一直忙着工作,常常顾不上吃饭,有时候一天就吃一顿,吃的还是一盘马齿苋或者炒菠菜呢。其实啊,主席为了节省粮食,一年里有7个月都不吃肉,也不喝茶,一个星期都不吃米饭。长时间这么饿着,毛主席就得了浮肿病。

要是得了这个病,光看外表的话,根本瞧不出这人有任何变化。可是拿手在他身上按一下,就会发觉按出来的凹痕老半天都恢复不了。

主席生了病,给主席做饭的师傅们特别着急,一心想要给主席补充营养。他们几个人凑钱从街上买了只鸡回来,想给主席炖鸡汤喝。可怎么能让主席喝下去,又成了让他们发愁的事儿。

毛主席好多个月都没喝到肉汤了,想了好久之后,他们最后决定把鸡汤里的油舀出来,再放进去几根野菜。接着,有点担心地给主席送了过去。

果然,才喝了一口,主席就发觉这不是菜汤。马上让人把它端走,厨师有点不舍得,劝主席说:“主席,您再喝点吧,我们没接受别人的礼物,是真心担心您的身体啊。”但是毛主席依旧没听劝,还嘱咐他以后别再送鸡汤了。厨师们没辙了,只能把这事告诉周总理,期望总理能劝劝主席。

周总理得知这件事以后,特别重视。没过多久就找了个时机,去见毛主席。当时正好是吃午饭的时候,毛主席正在吃午饭。

毛主席看到周总理来了,马上招呼周总理过来一同吃饭,“恩来,快过来,你肯定也没吃饭呢,咱们一块吃。”说完,就吩咐人再拿一副碗筷来。

没过多久,碗筷就被端了上来。周总理先是向毛主席道了谢,然后才坐下。桌上放着一碟咸菜、两个素菜,还有小半碗米饭,周总理见毛主席饶有兴致地夹了一筷子咸菜吃起来,忍不住劝说道:“主席,您一点肉都不吃,身体哪能扛得住呢,您还是吃点肉吧。”

毛主席一听这话,马上就懂了。“恩来,是不是有人在你跟前告我状了?我不会吃肉的,你也别再劝我了。”说罢,又夹了一筷子素菜,吃完后说道,“这也挺好吃的。”

周总理见这么劝不行,就换了种说法,“主席,今天您就当给我个面子,做些肉吃吧!您吃点肉不会把整个中国吃垮的,您身体好了,才能带着大家摆脱困境。”

我身体好着呢,一时半会儿垮不了。就算垮了,不是还有你们一起出主意想办法吗?毛主席放下筷子,一脸严肃地说。

周总理很无奈,他心里清楚一个优秀的领导人对国家意义重大,于是很认真地劝毛主席吃点肉,多注意身体,还把古时的事例一个个讲给毛主席听,期望借这些事例启发毛主席,使他能吃点肉补充营养。

就在这个时候,毛主席忽然向周总理反问道:“恩来,我了解到,你也好长时间没吃肉了,身体状况也不好,你总是劝我吃肉,那你自己吃了吗?”

毛主席说了一番话,周总理听了之后一下子就没话可说了。

没办法,周总理只好不再劝说毛主席吃肉了,这件事就这么过去了。

后来宋庆龄知道了这样的事,专门送了螃蟹到中南海,还跟毛主席讲:“这不是肉,这回你能吃了吧。”毛主席推脱不掉,就收下了这些螃蟹。等宋庆龄走了,毛主席就让人把螃蟹做好拿给警卫员他们补补身体。

师傅们碰到这样的状况,都快不知道该怎么办了。既不能去买肉,也不能收人家送的礼物。有一回,他们到中南海捉了些小鱼小虾,主席知道这事儿以后挺感动的,还吃了一些。之后他们又去弄野味,捉了只麻雀,毛主席也吃了。主席吃了这些东西,师傅们心里悬着的石头也落下去了一点。不过主席只是隔些日子才会吃一次野味,要是经常弄野味来,主席就不吃了。

千百年前,晋惠帝听到百姓闹饥荒甚至饿死这种事的时候特别困惑,说了句“何不食肉糜?”被人笑话了千百年。可是党的领导人呢,会为“谁去吃肉”这种事互相劝让,他们全心全意为老百姓着想的精神真的很让人钦佩。

到现在,我们更要养成节俭这一中华美德,向伟人们学习他们的美好品质。至于“公款吃喝”“铺张浪费”这些现象,我们更应该抵制并进行反思。