案件背景与发生

1937年10月7日的清晨,延安的空气中弥漫着深秋的寒意,却无法冷却即将爆发的惊人新闻。黄克功,红军的一位年轻旅长,因情感纠葛,在陕北公学校园内不慎扣动扳机,导致16岁女学生刘茜当场身亡。这起事件在静谧的延安像一颗重磅炸弹爆炸,震惊了整个社区。

那天,恰逢一个由中外记者组成的代表团到访延安,意在报道这片革命圣地的日常生活和红军的抗日活动。然而,他们没想到自己会成为这样重大新闻事件的见证者和传播者。消息一出,这些记者迅速将事件细节通过电报和写作传递出去,很快,全国各地的报纸和国际新闻通讯社都在头版详细报道了这一事件。

当日上午,延安城内的氛围异常紧张。学校的师生们聚集在案发现场,警惕地观望着周围,而红军的官兵则迅速封锁了事发地点,试图控制局势并进行初步调查。红军高层对此事高度重视,立即组织了一个临时紧急会议,讨论如何处理这起突发事件。

与此同时,记者们在尽可能收集更多的信息,他们在校园周围穿梭,询问目击者和学校的师生,试图了解更多案件的背景和细节。摄影师则在不影响红军官兵工作的前提下,拍摄现场的照片,记录下这一刻的历史。

黄克功被迅速带走并羁押,审讯工作即刻开始。红军的司法部门非常清楚,此事若处理不当,将严重影响延安在全国青年和广大人民中的形象,甚至可能影响到整个抗日民族统一战线的稳定。因此,他们需要尽快查明事件的全部真相,并做出公正的裁决。

为了保证公正性,审讯过程中,相关官员对黄克功进行了详尽的讯问,调查其行为动机和事件经过。同时,还邀请了事件的目击者和知情人作证,确保能够全面了解整个事件的来龙去脉。

在接下来的几天里,延安的气氛格外凝重。居民们对这起事件议论纷纷,许多人都在这起案件的最终判决会如何,同时也在反思这一事件对延安乃至整个革命根据地可能带来的影响。

审判过程与争议

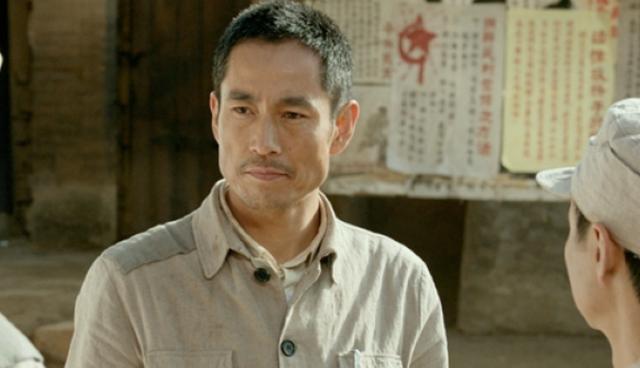

在审判黄克功一案的会议室内,边区高等法院的氛围紧张而沉重。审判长雷经天和其他法院工作人员围坐在长桌旁,面对的是一桩涉及红军旅长和一名年轻女学生的命案,他们的讨论愈发激烈。

支持死刑的法官们坚持认为,黄克功的罪行不仅在于杀害刘茜,更在于他身为红军高级干部,理应是革命的楷模。他们强调,黄克功的行为违反了红军的纪律和道德准则,且其行为对红军在民众中的形象造成了严重损害。这些法官认为,只有通过严厉的惩罚,才能对内维护纪律的严肃性,对外树立红军的权威和信誉。

然而,反对死刑的法官则提出了不同的观点。他们认为,黄克功虽然犯下了严重错误,但也是一位在多次战斗中表现出色的红军战士。他们认为应给予他改过自新的机会,通过让其在抗日战场上戴罪立功,既可以挽回其个人的荣誉,也能为革命作出更多贡献。这一派的法官强调,黄克功的历史功绩和他对革命的贡献不能因一时的过失而被全盘否定。

随着讨论的深入,双方各执一词,争论愈演愈烈。雷经天不时敲打桌面,试图控制会议的秩序,保证每位法官都有机会表达自己的观点。会议室内的空气似乎凝固,每一个决定和观点的表达都充满重量。

与此同时,法院的记录员忙碌地记录着会议中的每一个细节,确保所有的论点和决策过程都得到准确无误的记录。会议室外,延安城的其他部分也在紧张地着这一审判的进展。消息和谣言在民众中传播,加剧了社区内的紧张气氛。

在经过数小时的激烈辩论后,雷经天提议暂时休会,给予各位法官更多时间去思考和权衡这一重大决定。他清楚,这个案件的判决将会在延安乃至整个边区产生深远的影响。

黄克功的忏悔与公审

在被关押的简陋牢房内,黄克功度过了长时间的孤独与沉思。环境虽然简陋,但足以让一个人反思自己的过错。牢房内除了必需的简单家具,墙上挂着一盏昏暗的灯,光线透过小小的窗户,斑驳陆离地照在黄克功的脸上。牢房的一角放置了一张小桌和一把椅子,是他思考和写作的地方。

在这种环境中,黄克功拿起笔和纸,开始写信给主席。他在信中详细地描述了自己的行为,对于杀害刘茜的事实表达了深深的悔恨,并反省自己作为红军高级干部的责任感严重不足。他在信中请求能够到前线去戴罪立功,以实际行动赎回自己的过错。

信件写完后,黄克功将其交给看守的警卫,请求转交给主席。警卫拿着信离开了牢房,黄克功则继续在牢房内等待着审判的到来。

10月11日的清晨,延安的天空阴沉,一场秋雨让气温骤降。公审的日子终于到来,黄克功被带出牢房,押送到审判地点。尽管面临着可能的极刑,他的表情却异常平静,步伐稳定。

审判地点在一个开放的广场上,已经搭建了临时的审判台。广场上聚集了大量的群众和红军战士,他们都来见证这一重要时刻。红军的保安队伍在广场周围维持秩序,确保审判过程的顺利进行。

黄克功被带上审判台,站在了审判官面前。审判官严肃地宣读了案件的基本情况和黄克功的主要罪行。随后,公诉人开始陈述案件的具体细节,指出黄克功的行为对红军的形象和纪律造成了严重的影响。

在整个审判过程中,黄克功没有表现出任何抵抗或不满的态度。当被问及是否有最后的陈述时,他站直了身体,用坚定而清晰的声音表达了对自己行为的悔改,并重申了自己请求前往前线的愿望。

主席的决定与思考

主席在审议黄克功案件的过程中采取了坚定和果断的态度。他深知此案的处理将成为一个重要的标杆,展示红军对内部纪律的严肃性和对外部形象的维护。为此,他亲自撰写了一封信,地址给审判长雷经天,确保其判决反映出红军高层的统一立场。

信件中,主席首先强调了黄克功作为红军成员的特殊身份,并非普通平民,他的行为直接关系到红军的名誉和纪律的维持。他提出,黄克功的行为虽然是个人失误,但更重要的是其对红军形象和纪律造成的负面影响,特别是在抗日战争这样国家危急的时刻。

在信中,主席明确指出,对黄克功的极刑判决不仅是对其个人行为的惩罚,更是对全军上下的一个警示。他指出,如果对黄克功的严重失职行为宽恕,将难以向全军传达纪律的重要性,也无法教育和警示其他红军成员。

信件被送到了雷经天的手中,随即他便组织了一次内部会议,将主席的指示传达给了法院的所有关键成员。这封信加强了审判团队对于如何处理黄克功案件的认识,确保他们在判决时能够充分考虑到红军的大局和纪律的严肃性。

审判当天,雷经天在宣读判决前,特意提及了主席对此案重视的程度以及红军纪律的重要性。他说明了红军不仅仅是一个军事组织,更是一个具有高度组织纪律的革命团体,每一名成员的行为都代表了红军的形象。

在公审现场,雷经天宣读了主席在信中提出的关键观点,强调了此次判决不仅关系到一个人的命运,更关系到整个红军的未来和纪律的维护。他的话语严肃而有力,使在场的所有人都能感受到这次判决的重要性和严肃性。

随着判决的公布,雷经天确保了主席在信中所提的所有要点都被明确地传达和执行,从而使得这次判决成为了红军纪律严明性的一次公开展示。

黄克功的赴刑与战友的态度

在判决的最后一天,黄克功被押送至刑场,这是一块开阔的空地,周围围满了观看的群众和红军战士。天空阴沉,乌云密布,仿佛预示着即将发生的悲剧事件。尽管黄克功面临着生命的终结,他的步伐坚定,表情冷静,他的行为显示出一种非凡的勇气。

随着他走向刑场的每一步,观众中可以听到低声的窃语和叹息,但黄克功的眼神始终直视前方,他的脸上带着一种坚决的决心。当他被带到指定的位置时,黄克功突然高声喊出“万岁”的口号,声音响亮而清晰,回响在整个空地上,这是对生命的最后挑战和对信仰的坚定表达。

与此同时,黄克功的战友陈湖生站在人群中,面色苍白,表情沉重。陈湖生与黄克功共同经历了多次战斗,彼此之间有着深厚的战友情谊。看到好友即将面对枪决,陈湖生的情绪显得十分复杂。在黄克功被带到刑场前,陈湖生曾偷偷地找到负责执行的红军战士,低声嘱咐他们在执行枪决时避免射击头部,以保留黄克功的尸体完整。这是他作为战友能做的最后一件事,以表达对黄克功的哀悼和对他人格的尊重。

行刑的战士们听到了陈湖生的请求,面对这样的要求,他们彼此交换了凝重的眼神。尽管他们必须执行命令,但在心中,他们对黄克功的勇敢表现感到敬重。当命令下达时,他们瞄准了黄克功的胸膛。

执行枪决的一刻,整个场地陷入了短暂的寂静,只有枪声响起的瞬间打破了沉默。黄克功倒下时,他的脸上仍带着坚定和决绝的表情,而场中的观众包括不少战士和群众,都被这一幕深深震撼。