????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????说起欧洲,很多人第一反应是:高福利,真香!生病了有免费医疗,上学不花钱,工作失业了还有各种补贴,就连退休后的养老金都能让人过上体面的生活,简直是“人间天堂”。

但欧洲的“神仙日子”真的能一直下去吗?其实用不了多久,欧洲的高福利或许马上就会被来自东方最勤劳的“凡人”拉下神坛。

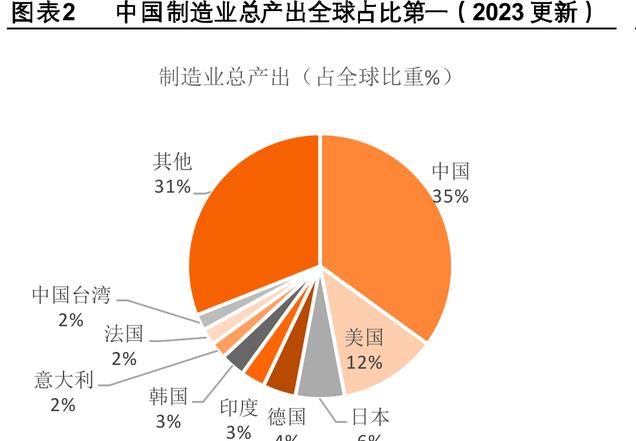

越来越多欧洲曾经引以为傲的产业,正在被中国“抢走蛋糕”,欧洲的老本可能吃不了多久了。

欧洲高福利=白拿钱?别天真了,高税收才是“真相”!

说起欧洲的高福利,那可不是一朝一夕捡来的,而是“祖上阔过”+“政府兜底”双重buff叠加的结果。

二战结束后,欧洲一片狼藉,经济衰退、基础设施毁坏,但“天降财神”——美国的“马歇尔计划”来了,直接给欧洲注入了大量经济援助。

欧洲国家迅速恢复元气,工业复苏,经济飞速增长。手里有了钱,欧洲各国也开始追求社会公平,搞起了高福利制度。

欧洲的高福利可不是天上掉下来的,而是靠高税收“硬抠”出来的。政府从老百姓和企业那里征收高额税款,然后再回馈给全民,比如免费医疗、全民养老金、失业救济、托育补贴……

可以说,欧洲人民从出生到去世,政府都管得明明白白。尤其是德国、法国、北欧国家,这些地方的福利体系被称为“从摇篮到坟墓”,基本上一辈子都不用愁。

像德国的个人所得税,最高可达45%,相当于赚的钱一般都要交“公粮”,而且人家实行的还是全球征税原则,也就是说不管你在地球上什么地方赚钱,都要为德国交税。

人口老了、经济软了、钱包瘪了!欧洲高福利还能撑多久?

但问题是,天有不测风云,欧洲的高福利体系如今正在面临前所未有的挑战。

欧洲人均寿命越来越长,60岁以上的人口越来越多,而年轻人越来越少,结果就是交税的人越来越少,拿养老金的人越来越多。

政府就像开了一家“不赚钱但狂发工资的公司”,这生意怎么可能一直做下去?

曾经欧洲工业是世界的“老师傅”,但现在中国、美国等新兴工业强国越来越强,欧洲的传统制造业竞争力逐渐下降。

尤其是汽车、能源、科技等领域,欧洲在全球市场的份额越来越小,经济增速也开始“躺平”,自然也难以支撑高福利。

欧洲很多国家靠举债维持福利,比如希腊、意大利、西班牙,这些国家的债务早就高得吓人。

早些年希腊债务危机闹得沸沸扬扬,政府差点“破产”,要靠欧盟援助才能续命。如果欧洲经济再不振作,未来类似的债务危机可能会越来越多。

欧洲的高福利模式就像一台豪华跑车,过去油箱满满,可以尽情加速,但现在油快见底了,而修车的人还不太想去找加油站。问题来了:如果欧洲继续“吃老本”,还能撑多久呢?

老师傅”被“后生仔”超车?中国正在蚕食欧洲的份额

欧洲曾经是工业革命的摇篮,德国制造、法国航空、瑞士机械,这些都是响当当的牌子。但如今,欧洲工业的“江湖地位”正在被一步步削弱。

欧洲工人的工资高,福利好,听起来很美好,但企业老板可不傻。他们发现,在欧洲开厂,除了要支付高额工资,还要交各种税。

再加上环保标准越来越严,最终导致很多企业不得不把生产线迁往成本更低的地方,比如东欧、东南亚,甚至中国。

结果就是,欧洲的制造业逐渐“空心化”,工厂越来越少,只剩下金融、科技、奢侈品这些领域还在硬撑。

还有欧洲曾经在新能源和高科技领域风光无限,比如光伏产业,德国西门子、瑞士ABB这些公司曾经是全球领军者。

但现在呢?中国的光伏企业像隆基、晶科已经占据全球主要市场份额,连欧洲本土市场也被中国企业攻占。

而新能源汽车更不用说,比亚迪、宁德时代等企业迅速崛起,让欧洲的传统车企如大众、奔驰倍感压力。

当然,欧洲的制造业不是一天衰落的,而中国的崛起也不是一时运气。

过去,汽车工业一直是德国的骄傲,奔驰、宝马、大众这几位德系老三样成为多少打工人的梦。

如今,中国的新势力车企正在“狂飙”起来,蔚来、比亚迪、小鹏这些品牌一路高歌猛进,全球市场节节攀升。

2023年,比亚迪的全球销量已然超越特斯拉,中国品牌在欧洲市场亦步步推进,不断蚕食其份额。

再加上宁德时代等电池企业在新能源领域的主导地位,欧洲车企眼睁睁看着自己在新能源市场被中国企业“碾压”,却又无能为力。

制造业拼的不仅是技术,更是供应链。欧洲的工业供应链复杂且成本高昂,能源短缺、材料贵、物流费高,导致欧洲工厂的生产成本越来越难以控制。

中国构建了一整套高效协同的产业链,从上游资源获取到制造加工,再到全球运输,环环相扣,效率拉满,开销大幅缩减,竞争力直接甩开欧洲好几条街。

比如,中国的光伏产业之所以能打败欧洲,就是因为从上游硅料到下游组件,一切都在国内完成,效率高,成本低,而欧洲呢?本土制造厂商早就跑光了。

以前,欧洲企业在全球市场占据主导地位,但现在中国企业正在“出海”抢市场。

比如“一带一路”倡议下,中国企业在中东、非洲、东南亚大量投资基建、能源、通信等项目,把欧洲公司长期占据的市场份额一点点吞掉。

连在欧洲本土,中国企业也越来越活跃,2023 年 12 月,迈瑞医疗以 1.15 亿欧元收购德国知名体外诊断公司 DiaSys。

2024 年,骨科耗材企业奥精医疗以 324.6 万欧元收购德国高端种植体公司 HT Dental。

我国的海外供应链平台越来越完善,进一步拓展了在欧洲的市场份额,也对德国本土相关医疗企业形成了一定竞争压力。

一边是财政黑洞,一边是高福利惯性,欧洲该如何抉择?

欧洲经济体量仍然庞大,德国、法国等国家依然是全球经济的重要力量,短时间内不会因为中国工业崛起就直接“崩盘”。

毕竟,这些国家还有强大的金融业、高端制造业,以及全球范围内的商业布局。

但问题是,高福利模式像一台耗油的“老爷车”,一边跑一边烧钱。财政赤字逐年攀升,债务危机像“定时炸弹”,年轻劳动力减少,领取养老金的老人却越来越多。

这意味着,欧洲各国政府不得不在“继续撒钱”与“精打细算”之间做出选择,而高福利体系的可持续性也因此面临巨大考验。

欧洲人当然希望继续“躺赢”,但现实越来越残酷。为了避免债务危机进一步恶化,欧洲未来可能被迫调整福利体系。

什么延迟退休年龄、减少失业救济、提高税收,甚至让部分福利“缩水”这些政策未来可能一个都跑不掉。

这些政策在一些国家已经开始试行,比如法国前段时间的“延迟退休改革”就引发了大规模抗议,说明调整福利可不是件容易的事。

如果欧洲能够提高经济竞争力,比如加快数字化转型、扶持本土科技企业,或许能找到新的增长点,维持一定水平的福利。

但如果欧洲依然在高福利、高税收、低增长的老路上“摆烂”,那么未来可能只能一点点削减福利,直到最终失去原有的优势。

结语

中国与欧洲的关系并不是单纯的“对手”或“盟友”,而是一种微妙的竞合关系。

虽然中国工业正在抢占欧洲市场,但在新能源、人工智能、绿色科技等领域,双方也有巨大的合作空间。

未来,欧洲能否找到新的发展方向,将决定它的福利体系还能维持多久。而中国,也许不仅是欧洲工业的挑战者,更可能成为帮助欧洲“续命”的合作伙伴。