公元324年四月,成汉开国皇帝李雄准备册立太子。然而,在这件关乎国家未来的大事上,李雄却表现出一种令人难以理解的固执。

李雄生性迷信巫术,对各种禁忌极为看重。当他的母亲罗氏去世时,李雄听信巫师的话,一度拒绝为母亲举行葬礼。直到司空赵肃出面劝谏,他才勉强同意下葬。然而,对于为母亲守丧三年这件事,李雄的态度却异常坚决。尽管朝中群臣反复劝阻,但他始终不肯妥协。

当时,太傅李骧与司空上官惇私下商议道:“如今国家正值多事之秋,危机四伏,皇上若执意守丧三年,恐会耽误朝政大事。我打算极力劝阻,请问司空意下如何?”

上官惇沉思片刻后回答:“按礼制规定,无论是天子还是平民,守丧三年都是应尽之义,孔子也曾如此主张。然而自汉魏以来,天下纷乱不断,帝王肩负着治理国家的重任,实在不宜长期远离朝堂。因此,我认为可以不必拘泥于三年之期,只要皇上能尽显哀悼之情即可。”

李骧点头称是,随后补充道:“宁州刺史任回不久将返回成都,此人向来处事果断,且深得皇上的信任。待他回来后,我打算联合他一同进谏,相信定能说服皇上。”

上官惇也认为,有任回参与劝谏,成功的可能性将大大增加。于是两人决定暂时按兵不动,静候任回归来再作打算。

不久,宁州刺史任回来到成都,李骧邀请任回一同去劝说皇帝李雄,任回答应了。

入宫之后,李骧摘下帽子,泪流满面,多次恳求李雄除去丧服,亲自处理国家事务。

作为侄儿的李雄也大哭起来,但坚决不答应。任回跪着上前说道:“现在王业刚刚建立,万事都处于初创阶段,一旦没有皇上,天下必定人心惶惶。从前周武王穿着素甲检阅军队,晋襄公戴着黑色丧服用兵,这难道是他们愿意做的吗?这是因为为了天下人而委屈自己的缘故啊!恳请陛下放下个人情感,以使国家永远兴盛。”说完,任回强行将李雄扶了起来。

李雄这才接受劝告,脱去丧服,开始亲自处理朝政。

闲话少叙。却说李雄当时51岁,皇后没有生子,但嫔妃们生下了十多个庶子。

然而,李雄并不打算在亲生儿子中选择太子,而是想立兄长李荡的儿子为太子。李荡共有五个儿子:李琀、李玝、李稚、李班、李都。长子李琀很有才干和声望,李雄一直想立他为太子,可惜李琀已经在公元323年八月与李稚一同阵亡。

群臣都劝李雄立亲生儿子为太子,没想到李雄仍然想从李荡剩下的三个儿子中再选一位。李雄看中了李荡的第四个儿子李班。

李班当时三十六岁,性格谦逊有礼,对待贤才极为尊敬,行为举止皆遵循礼仪规范,深得李雄的喜爱。李雄在心中做出决定后,打算在朝会上向大臣们提出此事。

李雄对群臣说道:“当初起兵之时,人人头颅悬于刀刃之上,根本未曾想过会成为帝王。然而天下大乱,晋室衰微,群雄纷争而起。先帝举兵起义,初衷在于拯救苍生于水火之中。后来诸位推举朕为帝,其实这份基业本应归属于先帝。朕的兄长李荡是先帝嫡子,理应继承大统。可惜聪慧睿智的兄长功亏一篑,不幸战死沙场。兄长之子李班,品性仁厚孝顺,勤奋好学且颇有成就,定能成为大器之才。朕打算立李班为太子。”

太傅李骧与司徒王达劝谏道:“陛下,先王设立太子之位,旨在防止篡权夺位之事发生,因此必须慎重考虑。春秋时期,吴王不立自己的儿子,反而立弟弟为继承人,最终导致专诸刺杀王僚的大祸。宋宣公舍弃儿子与夷,改立其弟穆公,最终引发宋督之乱。说到亲子之情,又有谁能比得上亲生骨肉呢?恳请陛下三思。”

李雄对兄长李荡极为敬重,早已将李荡之子视为己出。他完全不听从众臣的劝谏,执意册立李班为太子。太傅李骧在退朝后流着泪说道:“国家的祸乱,从此开始了。”

话说前凉的凉州牧张茂,在公元321年的早春时节,曾计划修建一座名为灵钧台的高台,但最终因阎曾的劝阻而作罢。

然而到了公元323年的下半年,随着汉赵皇帝刘曜撤军之后,张茂再次萌生了在姑臧(今甘肃省武威市)重建灵钧台的想法。这一决定引发了别驾吴绍的强烈反对。

吴绍直言进谏道:“自古以来,君王修筑城池与高台,往往是为了警示后人、铭记教训。我们认为,若主公的恩德无法惠及身边的近臣,即便身处巍峨高楼之上,也只会令下属心生疑虑,徒增怯懦之感,反而让士民丧失归附之心。如此做法,显然与当前匡扶霸业的大局不符。一旦远方异域之人察觉到我们的不安,极有可能趁虚而入,图谋不轨。主公昔日暂停修建灵钧台,正是为了减轻百姓负担,让他们得以休养生息。如今再度大兴土木,劳民伤财,这难道符合百姓对明君的期望吗?”

张茂之所以执意要重建灵钧台,其实是为了自身的安全考虑。他听罢吴绍的谏言,心中颇为不悦,回应道:“设置险防、安排武士层层把守,这是历代王公保障自身安全的常规之举。先兄猝然遇害,并非忠义之士不尽节义,而是因为危险来得太过突然,即便有再多能人异士,也难以及时应对。如今局势依旧动荡不安,危险尚未解除,我们怎能拘泥于常规,又怎能以太平盛世的标准来要求当下呢?”

面对张茂的强硬态度,吴绍无计可施,只能眼睁睁看着灵钧台的重建工程继续推进。

公元324年五月中旬,张茂病情加重。在十四日这一天,他握着世子,也是自己侄儿张骏的手,泪流满面地说道:“我们的先辈以孝顺和友爱闻名于世,自汉初以来,家族世代忠诚于朝廷,始终如一。如今中原大地陷入战乱,皇室颠沛流离,你应当谨守为人臣子的本分与节操。我身处这动荡不安的时代,承继先人的德行,在此代理州务,既是为了保全性命,也是为了不负晋朝的信任,并尽力保护百姓免受战祸。然而我的凉王爵位并非晋朝所封,这对我来说毫无荣耀可言。在我去世之后,请用白帽为我入殓,切勿穿着官服下葬,以此彰显我对晋朝的忠心。”

当日,张茂便撒手人寰,享年四十八岁。

张茂在位五年期间,展现出高雅的气质和坚定的志向节操,且善于决断重大事务。当时,凉州的大族贾摹是张茂兄长张寔妻子的弟弟,其在凉州拥有极强的势力,几乎压制了当地的其他豪族。

民间流传着一首民谣:“手莫头,图凉州。” 张茂听闻后深信不疑,于是设计诱杀了贾摹。从此以后,凉州的豪门大族纷纷收敛锋芒,不再轻易兴风作浪。

张茂也曾致力于扩张领土。例如,在公元322年的十二月,他曾派遣将军韩璞率军出征,成功攻占了汉赵秦州的陇西郡(今甘肃省陇西县)和南安郡(今甘肃省陇西县东北部),并以此为基础为前凉王国设立了秦州。

然而,张茂的这一举动却招致了汉赵皇帝刘曜亲自率领二十八万大军前来攻打凉州,意在迫使张茂归降。

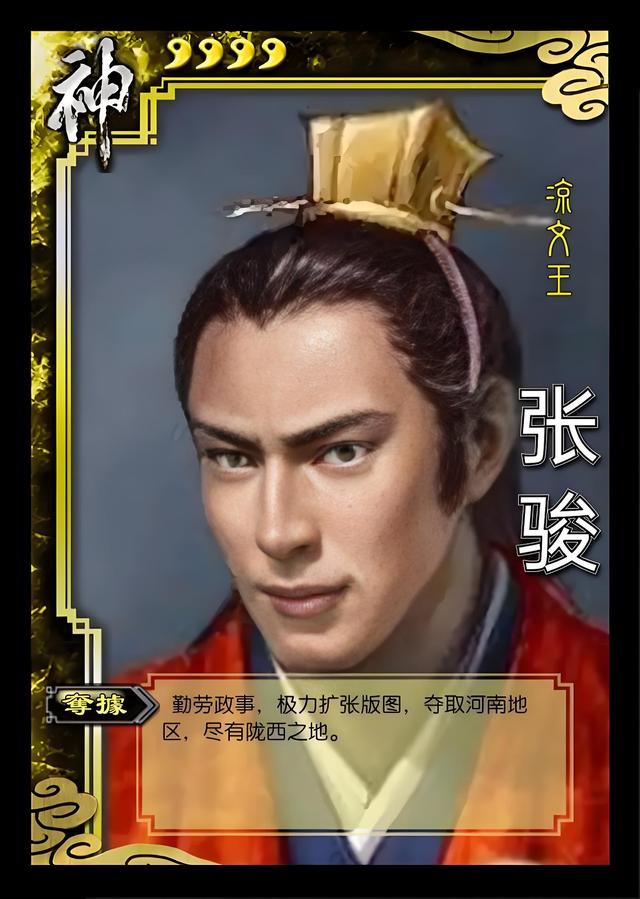

可惜的是,张茂未能亲眼见证后续的发展。在他去世后,年仅十八岁的世子张骏继承了王位。此时,晋愍帝司马邺的使者黄门侍郎史淑仍滞留在凉州,而凉州的局势则因汉赵的威胁变得愈发复杂。

在姑臧城中,左长史汜伟、右长史马谟等人暗中示意史淑,尊奉张骏为使持节、大都督、大将军、凉州牧、领护羌校尉及西平公。随着张骏正式继位,他随即颁布大赦令,恩泽遍及全境。

另一边,汉赵皇帝刘曜接到消息,得知自己册封的凉王张茂已故,他的侄儿张骏顺利继位。于是,刘曜派遣使者前往姑臧,重新任命张骏为凉州牧与凉王。

不久后,张骏派遣参军王骘作为使者前往长安觐见汉赵皇帝刘曜。刘曜向王骘问道:“你们凉王是否打算效仿窦融,与我诚心交好?你能否对此作出保证?”

王骘微微摇头,答道:“无法保证。”

此时,刘曜身边的侍中徐邈忍不住质问王骘:“既然你来此是为了寻求两国和睦相处,为何又说不能保证?这是何道理?”

王骘神色自若地回答道:“昔日齐桓公在贯泽会盟时,谦逊谨慎,诸侯闻风而动,纷纷前来相会。然而到了葵丘之会时,齐桓公因骄傲自满,结果九个诸侯国当即背离了他。如今赵国的情况亦是如此。如果贵国政教衰败,恐怕连近在咫尺的变化都无法察觉,更何况远在他方的凉州呢?”

刘曜听罢,转头对左右随从笑道:“这位确实是凉州的高士,确实不负使命。”随后以礼相待,并送王骘平安返回凉州。

公元324年十二月,张骏继位已有半年。此时,将领辛晏占据枹罕(今甘肃省临夏县东北),拥兵自重,拒绝听从张骏的调遣。

消息传到张骏耳中时,他正在闲豫堂宴请众臣。闻讯后,张骏勃然大怒,立即下令:“命将领窦涛率军南渡黄河,讨伐辛晏!”

从事官刘庆急忙劝阻道:“霸王用兵不应因个人喜怒,也不应冒险求胜。若要出征,需得天时、地利、人和。辛晏父子残暴凶狠,其灭亡只是时间问题。为何要在饥荒之年大举兴兵,又在严寒之际攻城略地呢?昔日周武王退兵以待灭殷良机,曹操暂缓进攻袁绍使其自取灭亡。明公为何执意对辛晏用兵呢?”

张骏听后深以为然,采纳了刘庆的建议,随即下令停止对辛晏的军事行动。到了公元325年二月,辛晏因无力坚守,主动向张骏投降。至此,张骏成功收复黄河以南地区。

在年号使用上,张骏延续了张寔、张茂的传统,继续沿用晋愍帝司马邺的“建兴”年号。

公元323年,晋元帝司马睿驾崩,但由于关山阻隔、战乱频仍,这一消息直到公元325年二月才传至凉州。当时,凉州已连续八年沿用“建兴”年号。长史汜伟趁嘉泉县(今甘肃省古浪县)发现黄龙这一祥瑞之兆,建议张骏改换年号,意图创立凉州独立的纪年方式。然而,张骏对此极为愤怒,坚决反对更改年号,并为晋元帝司马睿举行了隆重的哀悼仪式,痛哭三日以示忠诚。

张骏在凉州既未使用自己的年号,也未采用东晋朝廷的年号。不仅如此,他还致信成都的成汉皇帝李雄,劝其放弃帝号,向晋朝称藩。

不久,李雄派遣使者送来回信。信中大意为:“我本无意称帝,也曾渴望成为晋朝的功臣,退一步讲,只愿与您一样,作为晋朝边疆的一名将领,清除祸乱,以求晋朝天下安定。然而,晋朝日渐衰败,恩德声望尽失,我因士大夫们的推举才登上帝位。多年来,我一直向东遥望,却未曾见晋朝有何义举。收到您的来信后,我在暗室中反复思索,深感您的诚意,不禁感慨万千。我深知您效仿楚汉故事、尊奉义帝之举,实为《春秋》大义之典范,无人能出其右。”

张骏读后,甚为欣喜,并对李雄信中的言辞极为重视。自此,成汉与凉州之间使者往来频繁,关系日益密切。

尽管成汉与前凉之间的使者往来频繁,但凉州的张骏既不称帝,也不使用东晋朝廷的年号,这始终让成汉的李雄感到困惑不已。

有一次,张骏派遣使者张淳前往江东进贡,并请求向成汉借道。李雄见到张淳时问道:“你们主公英名远播,地势险要且兵马强盛,为何不自立为帝,统治一方呢?”

张淳回答道:“我家主公世代忠于晋室,如今天下大乱,主公无力为天下雪耻、解救百姓于水深火热之中,因此即便日落西山也无心饮食,夜晚更是枕戈待旦。主公期望晋元帝能在江东复兴晋朝,所以即使相隔万里,仍效忠朝廷。我家主公只想成就像齐桓公、晋文公那样的霸业,怎敢有取而代之的心思呢?”

李雄听后深感惭愧,说道:“我的祖先也是晋朝的臣民,当年因避难来到这里,被众人推举才有了今日的地位。如果晋元帝能够在中原复兴晋朝,我愿意助他一臂之力。”

后来,张淳抵达江东,向东晋皇帝转述了李雄和张骏的话,东晋皇帝对二人皆表示赞赏。

然而,史书上记载东晋朝廷对李雄和张骏的赞赏确实令人难以置信。毕竟,李雄早已公开称帝,东晋朝廷怎么可能赞赏他呢?而张骏虽然没有称帝,表面上臣服于东晋,但实际上已是一个独立政权。

或许东晋朝廷会对张骏派使者朝贡表示认可,但对于已经称帝的李雄,东晋朝廷还能赞赏吗?况且,李雄似乎也不太可能主动向东晋朝廷派遣使者朝贡吧!

石勒令宇文攻慕容,刘曜派刘岳斩石佗公元325年的二月,春意盎然,后赵王石勒开始计划对平州的慕容鲜卑发动军事行动。平州位于幽州东北部,曾是西晋时期的十九州之一,下辖昌黎郡、辽东国、乐浪郡、玄菟郡和带方郡五个郡国。当时,慕容鲜卑在首领慕容廆的带领下,一直驻守于此。

慕容廆名义上臣属于晋朝,被封为平州牧,总督幽、平二州诸军事,并获封辽东公。在北方四大鲜卑部落中,拓跋鲜卑、段氏鲜卑和宇文鲜卑均已归顺后赵,唯有慕容鲜卑始终效忠晋朝,与石勒的后赵政权形成对立之势。

此前,石勒因忙于中原地区的战事,无暇顾及平州,但对这一地区并未完全忽视。早在公元323年的四五月间,石勒曾派遣使者前往棘城(今辽宁省义县西),拜会辽东公慕容廆,试图与其建立友好关系,承诺互不侵犯。

然而,慕容廆不仅拒绝了石勒的提议,还勃然大怒,命令手下将石勒的使节逮捕,并押送至建康(今江苏省南京市),呈交给东晋朝廷。石勒得知此事后,亦十分震怒,但由于当时正集中精力南下用兵,因此暂时未对慕容廆采取报复行动。

公元324年初,石勒在徐州与司州地区展开军事行动后,决定暂时放缓对中原的进攻,转而将注意力投向平州的慕容鲜卑。

虽然石勒有意解决平州问题,但因南方战事吃紧,无法抽调兵力北上。于是他与群臣商议,决定采取智取之策。史书中并未明确记载此计策出自何人之手,可能是石勒本人的谋划,也或许是左长史郭敖或右长史程遐的建议。其核心策略是:册封宇文鲜卑首领以官爵,并命令其讨伐慕容鲜卑。

当时,宇文鲜卑活动于棘城西北数百里的区域,大致位于今日内蒙古自治区老哈河上游一带。宇文鲜卑的领袖为宇文乞得归。他早已注意到后赵势力日益壮大,便主动派遣使者表示归附。

当接到石勒要求其攻打慕容鲜卑的诏书后,宇文乞得归迅速集结兵马,准备亲自率军出征。

另一边,驻守棘城的慕容廆得知宇文乞得归受命来攻的消息后,立即派遣世子慕容皝与慕容仁分别率领两支军队迎敌。宇文乞得归则安排侄儿宇文悉拔雄迎击慕容仁,自己亲率主力部队在浇水(今内蒙古自治区西拉木伦河附近)抵御慕容皝。

战斗中,慕容仁一举斩杀宇文悉拔雄,并继续向北推进,最终与兄长慕容皝会师,共同对抗宇文乞得归。

在慕容皝与宇文部的交战中,慕容皝取得了决定性胜利。宇文乞得归惨败而逃,慕容皝随即派遣轻骑兵追击三百里,最终缴获了宇文部的所有辎重和百万头牲畜,更有数万士兵投降。

此消息传至襄国,后赵王石勒听闻后极为恼怒。然而,尽管愤怒,石勒仍需保持冷静,毕竟此时他无法向辽东派遣兵力。

就在石勒为此事烦忧之际,又一个令他不快的消息传来:将领石佗在黄河之滨被汉赵中山王刘岳斩杀。这究竟是怎么回事呢?且听我细细道来。

石佗,后赵征虏将军,曾在公元322年八月于豫州谯郡(今安徽省亳州市)击败祖约麾下将领卫荣。

之后,石佗率军北上并州,驻守雁门郡(今山西省代县西)。

到了公元325年三月,石佗自雁门出发,率军西渡黄河,长途跋涉六百余里,对位于上郡(今陕西省榆林市东南)的北羌王盆句除发动突袭。然而,石佗此举是否得到了石勒的命令,史书并未明确记载。据《资治通鉴》记载,盆句除曾归附汉赵,但未提及他曾降于后赵。

再看《晋书》中的描述,盆句除为汉赵安国将军,由此可见,盆句除早已依附汉赵。从上郡的地理位置来看,后赵当时似乎未曾占领此地,因此盆句除很可能从未投降过后赵。据此推测,石佗此次进攻盆句除,实际上等同于向汉赵宣战,其性质与石生攻打尹平如出一辙。

自从石生诛杀尹平之后,二赵之间的冲突便愈演愈烈。在此背景下,石佗对盆句除的进攻或许并不算是一次刻意的挑衅。

然而,石佗突袭盆句除的行动确实让对方措手不及。盆句除的三千多篷帐部众被俘虏,百万头牲畜也被掠走。不过,石佗并未选择驻守上郡,而是带着这些俘获的人畜等战利品返回了雁门。

当石佗袭击盆句除的消息传到长安时,汉赵皇帝刘曜勃然大怒。

实际上,刘曜是一个重情义之人。尽管一年前因后赵的挑衅,二赵已经正式交战,但刘曜并未对后赵发动大规模的军事行动。

在刘曜心中,他始终铭记着当年与石勒在重门结下的盟约。

为了进一步说明刘曜的重情重义,这里可以举一个例子。

有一次,刘曜在东堂宴请群臣,席间谈及自己的过往经历时,不禁潸然泪下。他在众臣面前动情地讲述自己年轻时逃亡至朝鲜的经历。原来,刘曜二十岁那年与曹恂在洛阳游玩时,因某些事情被判处死刑。于是,二人一同逃亡投奔刘绥。

刘绥将刘曜藏匿于书柜之中,并将书柜运送到王忠处。然而,王忠认为自己那里也不安全,最终将刘曜护送到了平州乐浪郡朝鲜县(现今朝鲜平壤的大同江南岸)。

刘曜来到朝鲜县后,隐姓埋名,过着普通百姓的生活。

后来他成为了一名县卒。当时的县令崔岳察觉到刘曜与众不同,不像本地人,便询问他的来历和来朝鲜县的原因。

刘曜十分恐惧,担心被崔岳抓捕,于是跪地叩首请求宽恕。但崔岳态度温和地说:“你为何如此害怕?莫非觉得我不如三国时期的孙宾硕?如今朝廷正下令通缉你,在民间躲藏终究不是办法。不过在我这偏远小县的衙门里应该安全。我家势单薄,无兄弟牵累,又无子嗣。你就如同我的子弟一般,不必担忧。即便遇到紧急情况,大不了我解下官印与你一同离开。”

崔岳还赠予刘曜衣服书籍,传授许多道理。他常称赞刘曜相貌非凡,将来必名扬天下,这让刘曜重拾生活的信心,对崔岳感激不尽。

刘曜感慨道:“奖掖有德之人不应遗忘旧恩,这是圣主应重视之事;感念恩情录用遗孤,乃贤明之君常行之道。崔岳、曹恂、刘绥与王忠,有的在我年少时便赏识我,有的在我困顿时伸出援手。之前已追封崔岳为大司徒、烈愍公,曹恂为中书令,王忠为晋阳太守,刘绥为太子洗马。尽管当时已给予褒奖,但因战乱礼仪尚不完善。现决定再次追封:崔岳为使持节、侍中、大司徒、辽东公,曹恂为大司空、南郡公,王忠为镇军将军、安平侯,刘绥为左光禄大夫、平昌公,四人皆加散骑常侍。请诸位尽快寻访他们的后代,朕将赐予封地,唯有如此朕方能心安。”

刘曜起初可能只想稳固占据关西地区,并无心与石勒争夺关东诸州。

然而,后赵将领的再度挑衅令刘曜勃然大怒。

史书记载:“曜大怒,投袂而起。”刘曜决定兴兵报复,当天便派遣中山王刘岳率领一支精锐骑兵追击石佗,同时亲自率军驻扎在富平(今陕西省富平县),以为声援。

中山王刘岳此时已被刘曜任命为侍中、都督中外诸军事,是汉赵政权的重要支柱。他不敢怠慢,迅速带领部队抵达上郡,但石佗早已击败盆句除并返回雁门。

刘岳随即下令继续追击石佗。由于石佗携带大量战利品和俘虏,行军速度缓慢,最终在黄河岸边被刘岳追上。石佗毫不示弱,命令军队列阵迎战,并亲自策马持刀挑战刘岳。

石佗是羯族名将,而刘岳则是匈奴皇族出身,二人皆为勇猛之士。双方在黄河岸边激战三十余回合,难分胜负。

又经过十余回合的激烈搏杀,石佗终因不敌刘岳,被斩于马下。后赵将士见主帅阵亡,顿时陷入混乱,纷纷争抢渡过黄河。

这一段黄河位于黄土高原北端,河面狭窄,水流湍急,河水如一条黄色巨龙咆哮南下。

刘岳骑马持枪,指挥汉赵将士奋勇杀敌。此役共斩杀后赵士兵一千五百余人,另有五千余人试图渡河逃生,却不幸溺毙于汹涌的黄河之中,仅有少数人成功渡河向东逃窜。刘岳下令不再渡河追击,而是收回石佗所掠夺的辎重,解救了被俘的盆句除部众,随后班师回上郡。

刘岳击败后赵将领石佗后,刘曜十分欣喜,不久便率军返回长安。然而,没过多久,西部秦州却传来一个让刘曜极为不满的消息。

氐王杨难敌从成汉控制的汉中郡(今陕西省汉中市)撤回仇池(今甘肃省西和县西),随即对汉赵驻守仇池的镇南大将军、益州刺史田崧发动进攻。

杨难敌勇猛善战,他的部下也个个奋不顾身,很快便攻下了仇池,将守将田崧生擒,并押至自己面前。

杨难敌语气平和地对田崧说道:“仇池本就是我的领地,你在此驻守已有两年之久。如今我收回此地,你应当从此效忠于我,与匈奴赵国断绝关系。”

然而,田崧毫无惧色,怒目圆睁地回应道:“我是赵国的益州刺史,岂能向你投降?”

杨难敌身边的随从闻言大怒,呵斥道:“氐王在此,还不跪下!”

田崧毫不退缩,骂道:“你们这些氐狗!天子的牧守怎会向贼寇下跪?”

尽管如此,杨难敌依然强压怒火,改用较为温和的语气,称呼田崧的表字道:“子岱,我想与你共谋大事。你能为刘氏尽忠,为何就不能对我效忠呢?”

田崧听罢,厉声喝道:“你这氐贼奴才,竟敢有非分之想!我宁愿做赵国的鬼,也不做你的臣子,快杀了我吧!”

话音刚落,田崧猛地推开身边的一人,抢过对方手中的宝剑,直刺杨难敌。杨难敌迅速闪避,田崧未能刺中目标。最终,杨难敌忍无可忍,下令左右将田崧杀害。

消息传到长安,刘曜痛骂杨难敌背信弃义,甚至打算亲自率军征讨,但最终被群臣劝阻。刘曜被田崧宁死不屈的气节深深打动,特意下旨嘉奖其后人。