在当年清军入关那个时期,旗人的总人数大概是在300万上下的样子呢。再看看汉族这边,人数那可真是众多,足足有三亿人之多。仔细对比一下就会发现,汉族的人数是满旗人数的100倍呢。

大家想想看,人数方面存在着极为悬殊的差距呢。要知道,汉人可是多达3亿之众,而与之相对的满清八旗呢,仅仅只有300万人。可就是在这样巨大的人数差异之下,一个让人觉得有些奇怪的情况出现了,那就是这庞大数量的3亿汉人,竟然被区区300万的满清八旗统治了长达276年之久。这时候可能很多人就会疑惑了,在这么漫长的时间里,汉人为什么一直没有选择站出来进行反抗呢?

打不过

在秦始皇实现我国统一之后,中原地区基本上就完全变成了汉人生活的区域啦。不过呢,这里面也还是存在着极少数量的少数民族的哦。

在历史的长河中,不管是秦朝那个时期,还是之后的大汉王朝时代,这两个王朝都在抵御外来游牧民族这件事上花费了诸多心力呢。而在这些游牧民族当中,最为典型、也最为大家所熟知的,那就是匈奴了。秦朝也好,大汉王朝也罢,都曾为了抵挡匈奴的侵扰等,采取了一系列的举措,努力守护着自己的疆土以及百姓的安宁。

要知道,那些过着游牧生活的民族,他们当中的广大群众心里,对中原地区那种美丽又富饶的生活可真是充满了热切的渴望呢。为啥会这样呢?这主要是因为他们所生活的塞外,其自然环境实在是不太利于农作物的生长。在塞外,要么是广袤无垠的草原,要么是气候条件较为恶劣的荒原等,这样的环境使得种植农作物变得极为困难,所以他们才会如此向往中原那适宜农耕、物产丰富且生活安稳的日子。

结果就是他们老是得搬家,而且每天穷得就只能吃得起肉呢。要知道,像蔬菜、水果这类东西,对他们而言那可都是极为珍贵的,平常都很难能吃上。

在当时那个阶段,汉族与游牧民族之间的矛盾呈现出愈发激烈的态势呢。矛盾不断激化,各种摩擦、冲突频繁发生,情况变得越来越严峻。在这样一种形势之下,似乎就只剩下把游牧民族赶出去这一种办法来应对了哦。就这样呢,这种状况一直持续,一直延续到了西晋时期。

西晋时期,在贾南风的主导之下,发生了那场极为著名的“八王之乱”。当时的西晋王朝,因为这场内乱,局势变得一片混乱,各方势力相互争斗,整个国家陷入了极大的动荡之中。而就在这样混乱的局面下,那些北方的游牧民族察觉到了可乘之机。他们瞅准了西晋因内乱而无暇顾及边防等诸多事宜的时机,于是纷纷起兵南下,由此便引发了后来在历史上同样赫赫有名的“五胡乱华”事件,给当时的中原地区带来了极其深远的影响和巨大的变故。

就是从这个特定的时候起,游牧民族就开启了在中原地区生活的历程呢。到了隋唐时期哦,他们又被驱逐出去啦。不过呢,之后却出现了一个特别强大的封建王朝,它是由游牧民族建立起来的哦,这个王朝就是大家都熟知的元朝。

元朝在其统治过程中,情况是越来越糟糕啦。随着时间推移,百姓们的生活日益艰难,甚至到了最后,连最基本的吃饭问题都没办法解决,很多人都处于饥饿的状态之中。在这样的背景下,社会矛盾不断激化,民众迫切渴望改变现状。就在这种形势之下,一个新的王朝应运而生,那就是最后一个由汉族建立起来的明朝,它的出现也给当时的社会带来了新的希望与转变。

明朝最终是被满族所灭亡的,满族其实就是以前的女真族呢。在历史的发展进程中,明朝走向了末路,而满族在不断发展壮大后,完成了对明朝的取代,从而开启了新的历史篇章,而这个满族,往前追溯的话,其前身就是女真族哦。

大家看啊,回顾这几次王朝更替的情况,就不难发现一个现象,那就是那些游牧民族的实力已经有了极为显著的提升。为啥会这样呢?其实这主要是和他们平日里的生活状况有着密切的关联呢。

不知道大家有没有留意过当下的蒙古壮汉,你瞧他们,每一个人都是身材极为高大的呢,并且身上还长着好多发达的肌肉哦。这样的身材那可真的是特别棒,简直就是众多男性心心念念、梦寐以求的那种完美身材嘞。

听闻他们一日三餐吃的不是羊肉便是牛肉,而且平日里还特别热衷于骑马射箭这项活动呢。也许就是这样的饮食习惯再加上经常参与骑马射箭的锻炼,所以那令人羡慕的完美身材才得以塑造出来。

要知道,他们每天都有吃肉的习惯,而且还会进行各类训练呢。在这样的生活模式和训练安排下,他们的身体素质也就变得越来越高啦。就拿著名的蒙古骑兵来说吧,当你一眼望过去的时候,就会发现那可全都是身高在一米八以上的壮实汉子。

通常情况下,汉人在身高方面以及体型方面,一般来说是较难占据优势的。

在明朝灭亡之后,不少汉人有了这样一种深切的认识:大家察觉到“游牧民族的实力是实实在在地变得强大起来了,我方和敌方之间在实力方面的差距简直太过悬殊了,大到让人有些难以承受呢!”

在那样的一种状况下,寻思着还不如就先活着呢,把自身的实力留存下来。就等着瞧,看哪天清朝呈现出衰败不行的态势了,到时候再瞅准机会,趁着它陷入困境、力量薄弱的时候给予致命一击。所以呢,汉人当时不起来反抗的头一个缘由就是,实实在在是打不过,面对当时的形势,反抗的话确实没有足够能与之抗衡的力量。

不歧视汉人

接下来要说的第二个原因呢,就是清政府在对待汉人这件事上,其实并没有采取歧视的态度,这一点可是相当重要的。

清军入关之后,那些历代的皇帝呢,他们可没有因为自己是满族出身,就去小瞧之前统治着中原地区的汉族人哦。要知道在那样的历史情境下,能做到这一点着实是很难得、很可贵的呢。

成功者能够做到不嘲讽失败者,这可是一种相当难得的优秀品质。要知道,在很多情况下,当一个人取得了成功,往往容易滋生出一种优越感,可能就会不自觉地对那些还没有成功甚至遭遇失败的人表现出轻视或者嘲讽的态度。但真正的成功者却不会这样,他们明白每个人的经历和发展轨迹都是不同的,失败或许只是暂时的,而且失败往往也能带来宝贵的经验教训。所以,他们会以一种包容和理解的心态去看待失败者,而不是去嘲讽对方,这种不嘲讽失败者的做法,着实是十分难能可贵的品质呢。

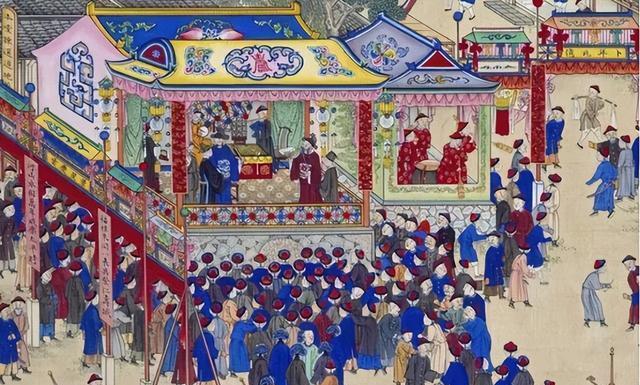

在顺治帝改元的那一年,发生了一件对历史影响深远的大事,那就是清军入关啦,而且还把北京城定为都城呢。在这之后,不管是处于多尔衮摄政的时期,还是到了后来顺治帝亲自处理朝政的时候,他们对待汉人采取的一系列举措还都挺好的哦。就拿减免赋税和徭役来说吧,这可实实在在地让广大农民们受益不少,农民们原本沉重的生活压力,也因为这些政策而得到了大大的减轻呢。

大家都清楚,在清军入关之前呢,存在着一种独属于他们的制度,那就是八旗制度啦。刚开始设立这八旗制度的时候,八旗当中的成员基本上都是满族人呢。不过呢,随着时间的推移,后来,有不少的汉人和蒙古人也纷纷加入到了八旗里面来哦。

接下来要说到的是八旗满洲,当把它与其他相关部分加在一起后,就构成了当时清军八旗最为主要的三个组成部分,也就是说,八旗满洲在当时清军八旗的构成当中,是极为重要的一部分呢,它和另外两部分共同组成了清军八旗最主要的构成内容。

皇太极把汉人和蒙古人纳入其中是有多方面原因的哦。一方面呢,是为了缓和民族之间存在的矛盾。而另一方面呢,他特别看重蒙古人所具备的强大战斗力,这可是一股不容小觑的力量呢。同时,汉人众多的人数优势也被皇太极看在眼里。这么说吧,蒙古人在战斗能力方面表现突出,就好比是代表着一种“质量”上的优势;而汉人呢,凭借庞大的人数规模,就像是在“数量”上占据了优势。这两者要是结合起来,那真的可以说是非常厉害,几乎能够在天下间所向披靡、难寻敌手啦。

另外,在皇太极那个时期是有相关规定的。就是只要是主动前来投降的汉族官员,像一品官这类的,皇太极就会赏赐给他们一位满清贵族的女子做媳妇呢,并且还会赐予封地,同时给予大量的金银珠宝作为赏赐。

皇太极推行了一系列政策,这些政策产生了不小的影响。在其影响之下,有不少汉人作出了与满族联姻的选择。很多汉人家庭考量到当时的形势以及皇太极政策所带来的种种因素,纷纷迈出了这一步,与满族进行联姻呢。

在清军入关之后,清朝的皇室成员以及那些贵族们呢,就大规模地展开了与汉人的联姻活动哦。但这里得注意啦,清朝皇室可是有着这么一条明确规定的呢,那就是“皇后必须得是满族人”。这意味着什么呢?就是说汉人是没办法当上皇后的啦,这在当时的清朝皇室婚姻规则里可是相当明确的一条限制呢。

其实这也并没有产生多么大的影响。要知道,当时的皇帝是满族人呢,从常理来讲,他娶一位满族女子作为正妻那确实是理所应当的事情。毕竟,人无论处在何种地位,都是不能忘本的嘛。

不得不说,这种方法让人感觉似乎有些奇特之处,透着一种说不出的怪异感觉。不过呢,它确实在相当大的程度上起到了缓和民族矛盾的作用。也正因如此,这为大清能够维持和平稳定的局面,进而实现发展奠定了一定的基础呢。

重用汉人

接下来要说到的第三个原因啊,就是允许汉人参与政治、发表议论。这一点呢,在很大程度上可以被看作是满清在对待汉人方面并不存在歧视态度的一种体现。也就是说,满清给予了汉人能够在政治领域发声、参与相关事务讨论和决策等方面的权利,从这个角度来讲,能反映出他们对汉人并没有采取歧视性的做法呢。

大家知道吗,在之前历史上五胡乱华的那个时期,汉人的处境那可真是艰难极了。当时那种局面下,汉人别说是去和游牧民族联姻了,就是单纯想要活下来,那都能算得上是奇迹一般的事情呢。

人要是连活着的机会都被剥夺了,那还谈什么其他的权力,根本就无从谈起了,毕竟活着是拥有其他一切权力的基础,连活着都成问题,其他权力就更是奢望了。

在历史的进程中,发展到元朝的时候,那时候的政府对于汉人官员采取的打击手段力度可是相当之大呢。整个社会呈现出一种到处都充斥着各类不公平现象的状况。然而,时间推移,当来到清朝时期的时候,社会风气相较于之前却发生了很大的转变。

在当时的情况下,汉人是能够和满人一同去参加科举考试的哦。并且呢,他们所考的知识内容都是一模一样的呢,并没有什么所谓的文化方面的差别,大家在科举考试这个事儿上,所面对的知识考核标准是完全相同的哟。

随着时间不断推移,科举制度持续推行,越来越多的汉人参与其中并通过科举考试得以脱颖而出。如此一来,朝堂之上便接连不断地出现了不少汉人官员的身影,汉人在朝堂所占的比重也逐渐有所增加。

不知道大家是否留意过这样一个情况,在清朝后期的时候呢,朝堂之上的官员构成里,汉人所占的比例是相当大的,甚至可以说汉人在官员群体当中占据了大多数呢。

在当时那个时期,清廷会重用汉人官员其实是存在另外一方面原因的哦。要知道,在治理国家这件事儿上,汉人相较于满族人呢,确实是更加懂得其中的门道,这一点还真是不得不去承认呢。

大家都知道,在当时的情况是这样的,汉人把国家治理得越来越出色了。面对这种局面,满清人心里是很矛盾的,一方面他们对汉人有着忌惮的心理,可另一方面呢,又没办法,还得重用汉人。为啥呢?因为汉人在治理国家方面确实展现出了很强的能力。就这样,到最后整个国家的官员构成里,大部分都是汉人了。特别是到了清朝末年的时候,这种情况就更加明显了,一眼看过去,官员当中汉人占了极大的比例呢。

要知道在清朝时期,汉人其实是挺受重视的呢。在各个方面所享受到的待遇也都还不错哦。在这样的情况下,汉人也就自然而然地找不到什么合适的理由去进行反抗啦。

主动汉化

汉人最终没有进行反抗,还有一个重要原因,那就是满族人一直在不断地汉化。满族在发展过程中,其文化、习俗等诸多方面渐渐向汉族靠拢,和汉族之间的差异在逐渐缩小,这使得汉族与满族之间的隔阂也在一定程度上得以减少,所以这也就成了汉人未反抗的最后一个方面的因素了。

在清朝初期啊,当时的几位皇帝心里都很清楚,满清和汉人之间呢,是存在着不小的矛盾的。那要想从根源上把这个矛盾给化解掉,就得搭建起一座能让双方沟通交流的桥梁才行。所以呢,清朝的皇室就做出了一个表率,带头去学习汉人文化啦。这学习的内容还挺丰富的,像汉语就是其中很重要的一项,另外呢,还去了解和学习汉人的各种各样的生活方式呢。

在后来的时期,清朝皇室做出了一项明确的规定,那就是“所有满人弟子必须学习汉人文化”呢。要知道,在当时那种情况下,清朝是满族建立的王朝,可他们却有着这样的举措。他们并没有仗着自己是统治阶层,就强迫汉人去学习满族文化,反而是自己主动地去学习对方的文化,也就是汉人的文化。这种做法所展现出来的胸怀和气度,真的是相当值得人们去敬佩的。

在清朝时期,清朝皇室对文化的推崇等因素产生了很大影响呢。在这种影响之下,其他的一些民族都纷纷行动起来,主动去学习汉人文化啦。就拿蒙古人来说吧,他们也积极地投入到了学习汉人文化的行列之中哦。

可以这样说,在当时那个时期,汉人的地位基本上和满人是差不多的呢,毫不夸张哦。而且要是从某些特定的领域去看,汉人甚至比满人还要高出那么一点点呢。

咱们来说说康熙大帝时期的科举情况。就拿其中某一场考试来讲吧,您知道吗,那场考试最后的前三名里头是肯定没有满人的哦。这到底是为啥呢?其实原因就是,在当时科举考试的规定里,前三名是没有专门预留给满人的名额的呢。也正因如此,在那个时候,科举考试最终评选出来的前三甲,大多数情况下都是汉人呢。

清朝在入关之后所给予民众等的一系列待遇情况,不得不说,是要比之前明朝时期所实行的相关待遇还要更优厚一些呢。就各方面的情形综合来看,清朝入关后的这一系列待遇确实展现出了比明朝更强的态势。

随着时间不断推移,时间跨度越来越长,人们会发现一个情况,那就是在这个国家里,满朝的文武百官绝大部分都是汉人出身了。要是把这个时候的情形和之前的明朝作一番比较的话,就会察觉到,其实二者之间也就是“老板”所属的民族有所不同罢了,在其他的诸多方面,真的并没有什么明显的差异。

从一定意义上讲,其实并不存在所谓的民族矛盾哦。你想啊,要是各个民族双方的利益都能够得到充分的满足,那么他们彼此之间进行沟通的时候,就不会存在什么阻碍啦,就好像沟通是零成本似的呢。在这种情况下,各民族之间自然就能够和谐地发展下去啦,彼此相互促进,共同营造一个良好的发展氛围呢。