自人类开始思索宇宙的奥秘,运动与静止的谜题便如影随形。

从古希腊哲学家赫拉克利特提出 “万物流转,无物常住” ,到现代物理学对微观与宏观世界运动规律的深度挖掘,运动被视为物质的固有属性。

在赫拉克利特眼中,宇宙如同一条奔腾不息的河流,人不能两次踏入同一条河流,因为河水在不断流动,世间万物都处于永恒的变化之中。这种对运动的深刻洞察,打破了人们对世界静止不变的常规认知。

在物理学的微观领域,即使看似静止的物体,其内部的分子也在不停振动。

分子的热运动永不停息,温度越高,分子振动越剧烈。而在宏观世界,天体的运动更是壮观。

地球绕着太阳公转,同时自身也在自转,太阳系又在银河系中以每秒约 220 公里的速度运动,整个宇宙都在不断地膨胀,星系之间相互远离,这些运动构成了宇宙的动态之美。

静止,只是相对于特定参照系而言,在绝对的宇宙尺度下,运动才是永恒的主题。

黑格尔的辩证法为我们理解静止与运动的关系提供了独特视角,他指出静止是运动的特殊表现形式,二者相互依存、相互转化。

就像行星在轨道上看似静止地运行,实则是引力与离心力动态平衡的结果。以地球为例,太阳对地球的引力提供了向心力,使地球不至于飞离太阳系,而地球公转产生的离心力则与引力相互抗衡,维持着地球在轨道上的相对稳定运动。

这种平衡并非绝对静止,而是一种动态的平衡,一旦引力或离心力发生变化,地球的运动状态也会随之改变。

在量子世界中,这种辩证关系更加显著且奇妙。

量子力学揭示出微观粒子具有波粒二象性,它们既可以表现为粒子,具有确定的位置和动量;又可以表现为波,在空间中呈现出概率分布。

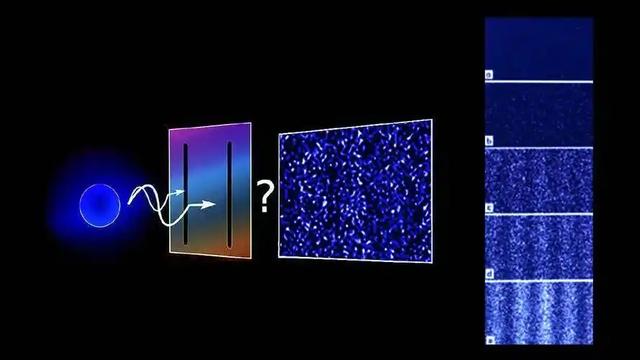

以电子为例,在双缝干涉实验中,当单个电子逐一通过双缝时,会在屏幕上形成干涉条纹,这表明电子具有波动性,能够同时通过两条狭缝并相互干涉;而当对电子进行测量时,它又会表现出粒子性,出现在某个确定的位置。这种波动性与粒子性的并存,使得静止与运动的界限变得模糊。

在量子态的叠加中,粒子可以同时处于多种状态,直到被观测时才会 “坍缩” 到某一确定状态,这进一步挑战了我们对传统时空观的理解,也深刻体现了静止与运动在微观世界中的辩证统一。

我们先来看看牛顿的绝对时空观。

在牛顿的设想里,空间是一个三维的欧几里得舞台,它就像一个巨大且固定不变的容器,为万物的运动提供了场所。

空间中的每一个点都可以用三个坐标精确描述,而且空间的性质不会因为其中物体的运动状态而发生改变。

时间,则如同一条均匀流逝的河流,它不受任何外界因素的干扰,始终以恒定的速率向前流淌,与空间相互独立。在这个绝对时空的框架下,所有的运动都可以在这个统一的时空背景中进行描述和分析。

伽利略的铁球实验堪称物理学史上的经典之作,它打破了亚里士多德关于物体运动的传统谬误。

亚里士多德认为,物体下落的速度与质量成正比,即质量越大,下落速度越快。

然而,伽利略通过在比萨斜塔上同时释放两个不同质量的铁球,用确凿的实验结果证明了质量并不影响自由落体的加速度。

这一发现不仅纠正了长期以来人们对物体运动的错误认知,更为牛顿力学的发展奠定了坚实基础。它揭示了在没有空气阻力等外力干扰的情况下,不同质量的物体在重力作用下会以相同的加速度下落,这一规律成为了惯性参照系的重要基础。

在惯性参照系中,物体如果不受外力作用,将保持静止或匀速直线运动状态。

这一概念使得人们能够在一个相对静止或匀速直线运动的系统中,运用牛顿运动定律来描述物体的运动。

例如,在一艘平稳航行的轮船上,乘客可以在船舱内自由地走动、抛接球,就像在陆地上一样,因为轮船这个参照系相对于地球的运动是匀速直线的,符合惯性参照系的条件。

在这个参照系中,物体的运动遵循牛顿力学的规律,力与加速度之间存在着明确的因果关系,这为人们研究和预测物体的运动提供了有力的工具。

不过,19 世纪麦克斯韦方程组横空出世,打开了电磁学的大门,预言了电磁波的存在,并揭示出光就是一种电磁波,更为惊人的是,它还预言了光速在真空中是一个恒定值,与光源和观察者的运动状态无关。

这一理论的提出,彻底颠覆了人们对光传播的传统认知,引发了物理学界的巨大震动。在经典物理学的框架下,物体的速度会因为参考系的不同而发生变化,然而麦克斯韦方程组所预言的光速不变却与这一传统观念背道而驰,这无疑给当时的物理学界带来了巨大的挑战。

为了调和这一矛盾,物理学家们提出了以太假说。

他们设想,以太是一种充满整个宇宙空间的特殊物质,它极其稀薄且具有特殊的物理性质,被认为是光传播的介质。根据这一假说,光在以太中传播,就如同声音在空气中传播一样。

人们还进一步假设,以太相对于绝对空间是静止的,地球在以太中运动,就会产生 “以太风”。按照这种理论,当光顺着地球运动方向传播时,其速度应该等于光速与地球运动速度之和;而当光逆着地球运动方向传播时,其速度应该等于光速与地球运动速度之差。

为了验证以太假说,迈克尔逊和莫雷精心设计了一项著名的实验 —— 迈克尔逊 - 莫雷实验。

他们利用迈克尔逊干涉仪,将一束光分成两束,使其分别沿着不同方向传播,然后再让这两束光相遇产生干涉条纹。如果以太假说成立,那么由于地球在以太中运动,两束光在不同方向上的传播速度就会不同,从而导致干涉条纹发生移动。

然而,实验结果却令人大跌眼镜,无论他们如何调整实验装置和测量方向,始终没有观测到干涉条纹的移动,这意味着光速在各个方向上都是相同的,与地球的运动状态无关,即所谓的 “零结果”。

迈克尔逊 - 莫雷实验的结果,在物理学界掀起了轩然大波,它宣告了以太假说的破产,也为爱因斯坦的狭义相对论埋下了伏笔。

这一实验结果表明,不存在绝对静止的参照系,传统的绝对时空观面临着严峻的挑战。物理学家们不得不重新审视时空的本质,寻找新的理论来解释光速不变这一奇特现象。

爱因斯坦敏锐地抓住了这一契机,他大胆地摒弃了以太概念,提出了狭义相对论,认为时间和空间都是相对的,会随着物体运动速度的变化而发生改变,从而为物理学的发展开辟了新的道路。

1905 年,爱因斯坦提出了狭义相对论,彻底颠覆了传统的时空观念。它大胆地将时间与空间统一为一个不可分割的四维连续体,时间不再是孤立于空间之外的独立存在,而是与空间紧密相连,成为与空间不可分割的维度。

在这个四维时空中,时间与空间的坐标相互关联,如同编织在一起的一张紧密的网。

洛伦兹变换则是这一理论的核心数学工具,它如同一位神奇的魔术师,揭示了运动物体在高速状态下的奇妙变化。

当物体的运动速度接近光速时,时间膨胀与长度收缩的现象便会悄然出现。

时间膨胀意味着运动物体的时间流逝速度会变慢,就好像时间被拉长了一样;而长度收缩则是指运动物体在其运动方向上的长度会缩短,仿佛被压缩了。

这一理论看似违背了我们的日常直觉,但却在众多实验中得到了精确验证。

μ 子衰变实验就是其中一个极具说服力的例子。μ 子是一种不稳定的基本粒子,它在静止状态下的寿命极短,仅有约 2.2 微秒。

按照经典物理学的观点,在如此短暂的时间内,μ 子即使以接近光速运动,也只能行进大约 660 米。

然而,科学家们通过观测发现,来自宇宙射线的 μ 子在穿越地球大气层时,尽管大气层厚度远超过 660 米,但仍有大量 μ 子能够到达地面。这一现象令人困惑不已,直到狭义相对论的出现,才为其提供了合理的解释。

根据狭义相对论,当 μ 子以接近光速的速度运动时,其时间会发生膨胀,寿命延长。

在我们这些外部观察者看来,μ 子的运动时间仿佛被拉长了,因此它有足够的时间穿越大气层到达地面。

同时,从 μ 子自身的参考系来看,它所经历的时间并没有变化,但由于长度收缩效应,它眼中的大气层厚度在其运动方向上缩短了,原本遥远的距离变得近在咫尺,这使得它能够顺利到达地面。

μ 子衰变实验的结果与狭义相对论的预测高度吻合,误差极小,这为狭义相对论提供了坚实的实验支持,也让人们对四维时空的奇妙性质有了更深刻的认识。

1915 年,爱因斯坦又一次震撼了物理学界,他提出了广义相对论,这一理论将引力诠释为时空弯曲的几何效应,彻底改变了人们对引力的传统认知。

在广义相对论的框架下,质量和能量就像一双神奇的大手,能够弯曲周围的时空,使时空的几何形状发生改变。就像一个沉重的铅球放在一张绷紧的橡胶膜上,铅球会使橡胶膜凹陷下去,形成一个弯曲的表面。

同样,天体的质量会使周围的时空产生弯曲,而其他物体在这个弯曲的时空中运动,其轨迹就会受到影响,表现为受到引力的作用。

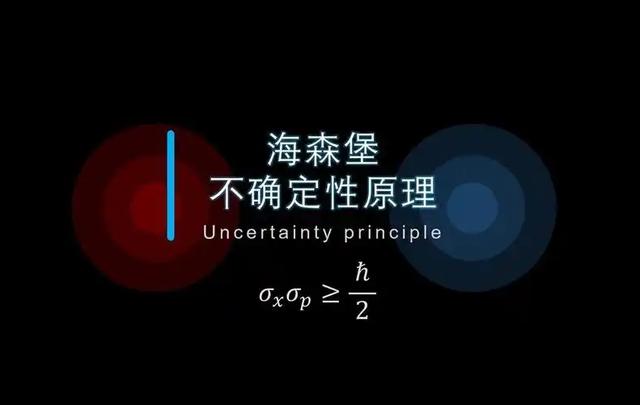

而当科学家们观测微观世界的运动规律时,有了更加不可思议的发现,首当其冲的就是不确定性原理。

这一原理由德国物理学家维尔纳・海森堡于 1927 年提出,它明确指出,微观粒子的位置与动量无法同时被精确测量。

这就好比在微观世界里,我们无法同时知晓一个粒子究竟位于何处,以及它正以多快的速度运动。

在宏观世界中,我们可以轻松地测量一辆汽车的位置和速度,并且不会对汽车本身造成显著影响。

然而,在微观世界里,情况却截然不同。当我们试图测量一个微观粒子的位置时,我们需要使用某种探测手段,比如光子。

但光子与微观粒子的相互作用会不可避免地改变粒子的动量,使得我们无法准确得知粒子在被测量前的动量状态;反之,当我们试图测量粒子的动量时,又会干扰到粒子的位置。这种不确定性并非源于测量技术的不足,而是微观世界的内在本质属性。

在普朗克尺度下,这种不确定性引发了一场奇妙而又疯狂的微观风暴 —— 时空泡沫。

普朗克尺度是物理学中极小的尺度,长度约为 1.616×10⁻³⁵米,时间约为 5.391×10⁻⁴⁴秒。

在如此微小的尺度下,量子涨落变得极为剧烈,时空的结构不再是我们在宏观世界中所熟悉的平滑连续,而是呈现出一种泡沫状的混沌状态。

虚粒子对在极短的时间内不断地产生和湮灭,使得时空的几何形状不断地发生着快速而随机的变化。

在这个微观世界里,时间和空间的概念变得模糊不清,经典的时空观念在这里彻底失效。

传统的因果律也受到了挑战,因为在量子泡沫中,事件的发生顺序可能不再是确定的,微观粒子的行为变得难以预测,仿佛它们在遵循着一套与宏观世界截然不同的神秘规则。

为了调和量子力学与广义相对论之间的矛盾,物理学家们提出了多种量子引力理论。。

弦理论便是其中备受瞩目的一种。

它提出,宇宙的基本构成单元并非我们传统认知中的点状粒子,而是一维的弦。

这些弦极其微小,其尺度在普朗克长度量级,大约为 10⁻³⁵米。它们通过不同的振动模式,生成了我们所观察到的各种粒子和相互作用。就像琴弦的不同振动可以发出不同的音符一样,弦的不同振动模式对应着不同的粒子,比如电子、夸克,甚至是引力子。

引力子被视为弦的一种特定振动模式,这使得弦理论能够将引力自然地纳入量子框架之中。

更为奇妙的是,弦理论还提出时空可能具有更多的维度,通常为 10 维(弦理论)或 11 维(M 理论)。这些额外的维度并非像我们日常生活中的三维空间那样直观可感,而是被 “卷曲” 在极小的尺度上,蜷缩在普朗克尺度之下,以至于我们在宏观世界中很难察觉到它们的存在。

而相对论和量子力学对于时空本身的认知也有很大不同。

相对论认为时空结构是连续的,但量子力学中的离散时空观认为,时空并非是连续的,而是存在着最小的不可分割的单元,即普朗克长度和普朗克时间。

在这种离散的时空框架下,运动不再是我们所熟悉的平滑连续的过程,而是表现为一系列离散的量子跃迁。

微观粒子在不同的量子态之间突然跳跃,从一个位置瞬间出现在另一个位置,仿佛跨越了时空的间隙。这种运动方式与经典物理学中的连续运动观念截然不同。

例如,在电子的双缝干涉实验中,电子的行为就表现出了明显的量子特性。电子似乎能够同时通过两条狭缝,并在屏幕上形成干涉条纹,这表明电子在运动过程中具有波动性,其位置是不确定的,无法用经典的连续运动来解释。

这使得我们不得不重新审视运动的本质,思考在量子世界中,运动究竟是如何发生的,以及我们对运动的传统理解是否需要进行根本性的变革。

相对论和量子力学分别统治着宏观世界和微观世界,但两者不应该有冲突,大自然不可能有两套大自然法则。

但至今科学家都未能统一相对论和量子力学,这也成了无数科学家努力的方向。