近日,网红“听泉鉴宝”因其丰富的文物知识和独特的直播风格迅速爆火,粉丝量暴涨至2500万。

正当他的影响力达到巅峰时,却突然宣布停播,引发了网友们的广泛关注。

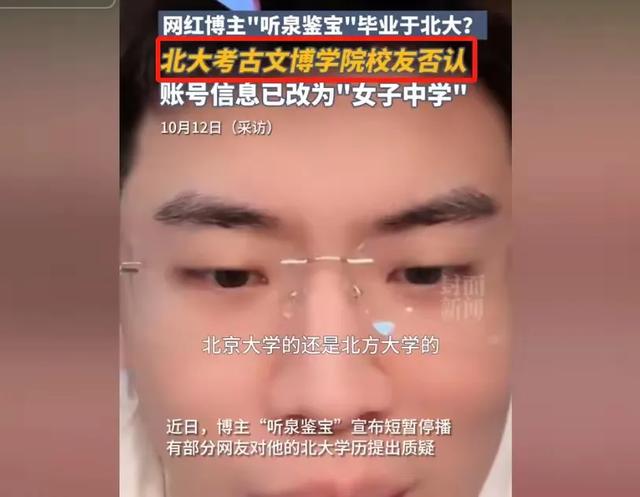

紧随其后的是他被质疑“北大学历造假”的风波。

这个事件迅速在网络上发酵,引发了人们对网红身份真实性、诚信问题、网络舆论与社会影响等多方面的思考。

本文将深入分析这一事件,试图从多个角度剖析“听泉鉴宝”现象背后的真相与意义。

爆红的背后:身份与人设的重重迷雾

“听泉鉴宝”以其幽默风趣的直播风格和对古玩知识的深入讲解,吸引了大批粉丝。

然而,他的走红背后,网民对其身份的迷惑逐渐显现。

最初,许多人因其注册时填写的“北京大学考古文博学院毕业生”身份慕名而来。

然而,当其信息变更为“女子中学”时,质疑声骤然增多。

尽管“听泉鉴宝”多次澄清,从未在直播中主动宣传北大背景,但在这个高度依赖人设的网络时代,这样的身份变更足以引发质疑和争议。

事实上,网红身份的真实性问题早已不再是个例。

许多网红通过塑造特定的背景和人设,以此增加粉丝的认同感和信任度。

但身份的不透明性,往往是网络舆论爆发的导火索。

当网友们意识到“自己追随的对象”可能并非如其所言,失望与愤怒自然而然地转化为批评声浪。

在这个过程中,网红和观众之间那层微妙的“信任感”,仿佛脆弱的玻璃,一触即碎。

学历与诚信:从质疑到反思

学历在当前社会中的重要性不言而喻。尤其是在知识型网红领域,学历不仅是知识权威的象征,更是与观众沟通的桥梁。

但当“听泉鉴宝”陷入学历造假风波后,这个曾为其提供加分的人设,反而成了他承受巨大舆论压力的原因。

“听泉鉴宝”在回应中称,注册时的学历信息只是填报,并非有意造假。

然而,正如许多网友所言,学历不仅是个人信息,更代表着一种社会认可的“背书”。

即便他从未主动宣称自己是北大毕业,但这个隐性的“光环”依然吸引了大量关注。

当光环破灭,质疑与失望随之而来。正如一些网友调侃的:“听泉的文物知识还在,但信任感却丢了。”

在这个信息爆炸的时代,公众对网红的期望不仅仅是有趣的内容,更是一种真实的互动体验。

学历事件的背后,是对诚信价值的深刻考量。无论是网红还是普通人,诚信始终是社会运转的基石,一旦崩塌,重建将是漫长且艰难的过程。

网络舆论:一次又一次的审判

网红时代,网络舆论已经成为了左右事件走向的重要力量。

“听泉鉴宝”宣布停播后的舆论风暴,更是再次证明了网络世界中“谣言止于智者”的无奈。

短短几天内,关于他的学历质疑、背后团队等各类阴谋论在社交媒体上铺天盖地。

面对质疑,“听泉鉴宝”在回应中提到“停播只是为了休息”。

然而,这番解释并未平息网友们的猜测和揣测。

事实上,停播的背后,是一个普通人面对舆论风暴时的无奈与脆弱。

正如他说的,“互联网很多身份都是网友给的。”

在网络这个巨大的舞台上,网红们往往被推上高台,既享受着万众瞩目,也承受着无形的压力。

网络舆论的迅速变化,正是因为它是一把双刃剑。

它能在瞬间成就一个人,也能在转眼间将人击垮。在对网红们的批评背后,我们是否也应反思,自己是否过度沉迷于制造和消费“人设”呢?

法律与道德:直播内容的边界在哪里?

无论身份真假,文物知识丰富与否,“听泉鉴宝”的内容确实让更多人接触到了传统文化。

然而,当这一身份被质疑时,随之而来的不仅是道德的拷问,还有法律的警示。

按照法律规定,伪造学历证书等行为是违法的,而一旦涉及到商业利益,更是容易触碰法律的红线。

从某种程度上看,“听泉鉴宝”事件是对整个网红行业的一次警示——内容可以包装,但法律和道德的底线却不容突破。

作为公众人物,网红们不仅需要对粉丝负责,更应对自己言行的社会影响负责。

信任与质疑交织,网红之路走向何方?在这个流量至上的时代,网红们如同一颗颗明星,迅速在网络的夜空中绽放。

人们被他们的故事和个性所吸引,但与此同时,网红们也被赋予了更高的要求与期望。

“听泉鉴宝”学历风波背后,是一个真实的故事,也是一个大众对诚信与人设、法律与道德的集体反思。

我们期待网红们带给我们精彩的内容,但更希望这些内容背后,是真实的人、真诚的心。

如果失去了这一点,所谓的影响力,也不过是一场短暂的烟花,绚烂却易逝。

对这件事你们怎么看?欢迎来评论区交流讨论,期待聆听您的观点。