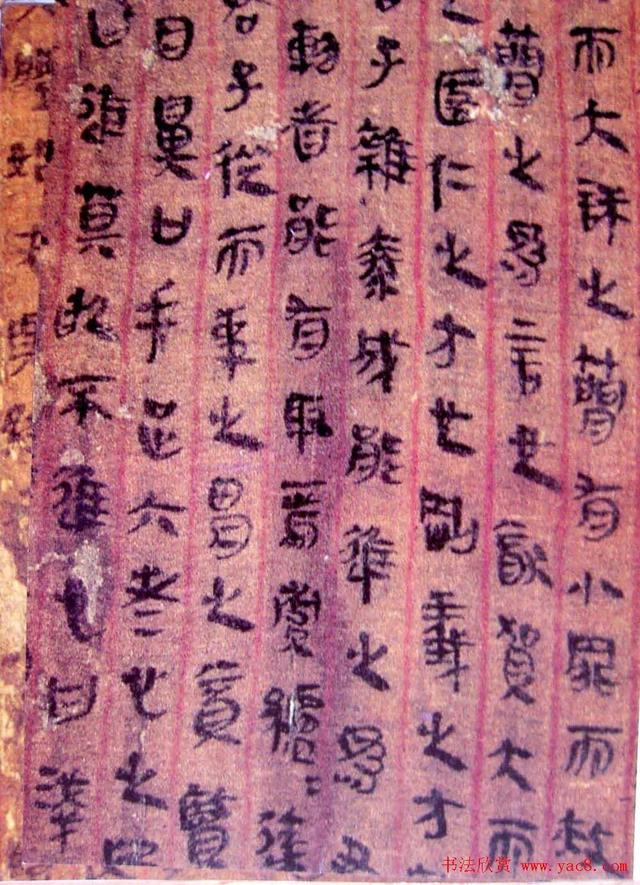

西汉帛书《老子》甲本(马王堆汉墓出土,约公元前206—前195年)是隶变关键期的墨迹珍品,其书法风格体现了篆书向隶书过渡的典型特征,具体艺术特点可从以下五方面解析:

一、书体性质:篆隶混融的“古隶”形态

1. 篆书基因的残留

- 结构纵势:部分字保留篆书长形(如“之”“无”),竖画下垂延伸,区别于成熟隶书的横势开张。

- 圆转笔意:转折处多以篆书的弧线圆转(如“也”字钩画),少见东汉隶书的方折棱角。

2. 隶书特征的萌芽

- 波磔初现:横画末端偶见轻微磔挑(如“上”字末横),但未形成“蚕头燕尾”的典型波磔。

- 偏旁简化:“水”旁写成三笔点画(如“海”),“火”旁简化为四点状,开启隶书符号化进程。

二、笔法特征:篆法与隶法的碰撞

1. 中锋为主,兼用侧锋

- 延续篆书中锋圆笔(如“道”字走之底),但在横画起笔出现侧锋切笔(如“一”字起笔),为东汉隶书提按笔法奠基。

2. 节奏的初步觉醒

- 横画呈现**“重—轻—重”的三段式运动(如“生”字长横),虽不如东汉波磔明显,但已具备动态节奏感**。

三、结体特点:稚拙与巧思并存

1. 欹侧取势的动态平衡

- 单字重心偏移(如“人”字撇低捺高),通过不对称结构打破篆书对称,初具隶书“因字立形”的灵活性。

2. 偏旁挪让的空间智慧

- 左右结构字采用**“左高右低”(如“德”)或“左窄右宽”**(如“明”),为成熟隶书偏旁组合提供范式。

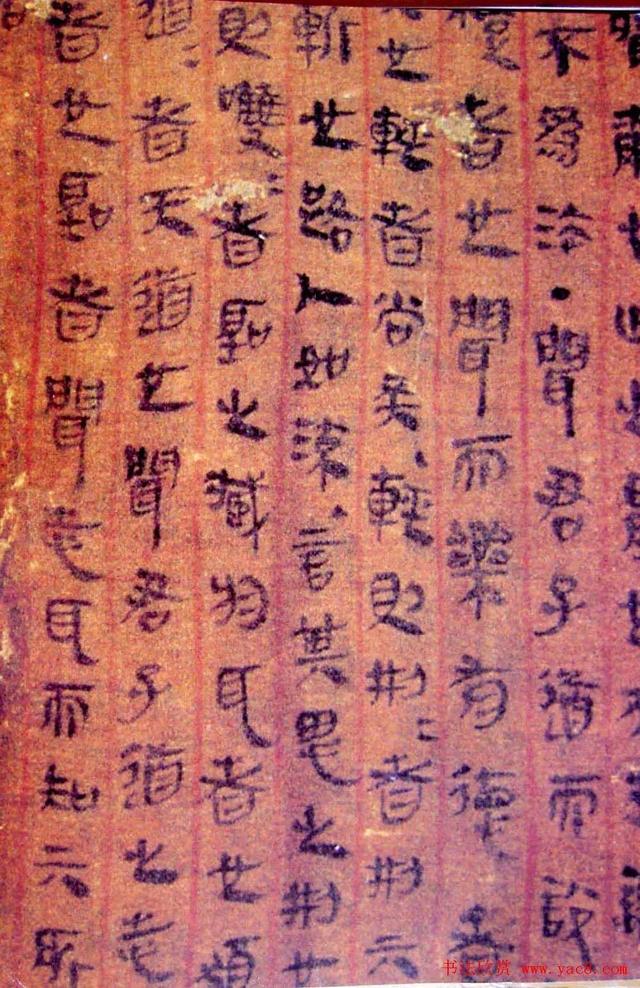

四、章法布局:简书章法的延续

1. 纵有行,横无列

- 字距疏松、行距整齐(每字约1.5厘米间隔),保留秦简**“竖线为行”**的布局习惯,与东汉碑刻“行列森严”形成对比。

2. 墨色的自然变化

- 因帛书书写速度较快,出现枯笔(如“下”字末笔)与涨墨(如“大”字浓墨团),展现**书写性与偶然性**的统一。

五、审美价值:隶变过渡期的里程碑

表格

对比维度 《老子》甲本 东汉成熟隶书(如《曹全碑》)

书体性质 篆隶混融,保留20%以上篆法 纯隶书,波磔方折完备

线条形态 粗细均匀,偶见提按 提按强烈,波磔夸张

结体取向 纵势为主,偶见横势 横势主导,扁平方正

章法节奏 疏朗简率,接近简书 严密规整,强调装饰性

经典字例解析

1. “之”字

- 篆书纵向长形,末笔由篆书中锋圆收变为隶书侧锋磔出,体现新旧笔法的交替。

2. “为”字

- 结构简化为四笔(篆书十二笔),草写倾向明显,预示后世隶书的快写演变(如章草)。

历史定位与影响

《老子》甲本是**“隶变第二阶段”**(西汉早期)的代表:

- 上承秦简隶书(如睡虎地秦简)的率意,

- 下启东汉碑隶的规范化,

其“非篆非隶”的过渡性,为研究汉字从实用书写转向艺术自觉提供了关键实证,尤其在线条自由度与结体创造性方面,直接影响了西汉中后期简牍书法(如居延汉简)的发展。

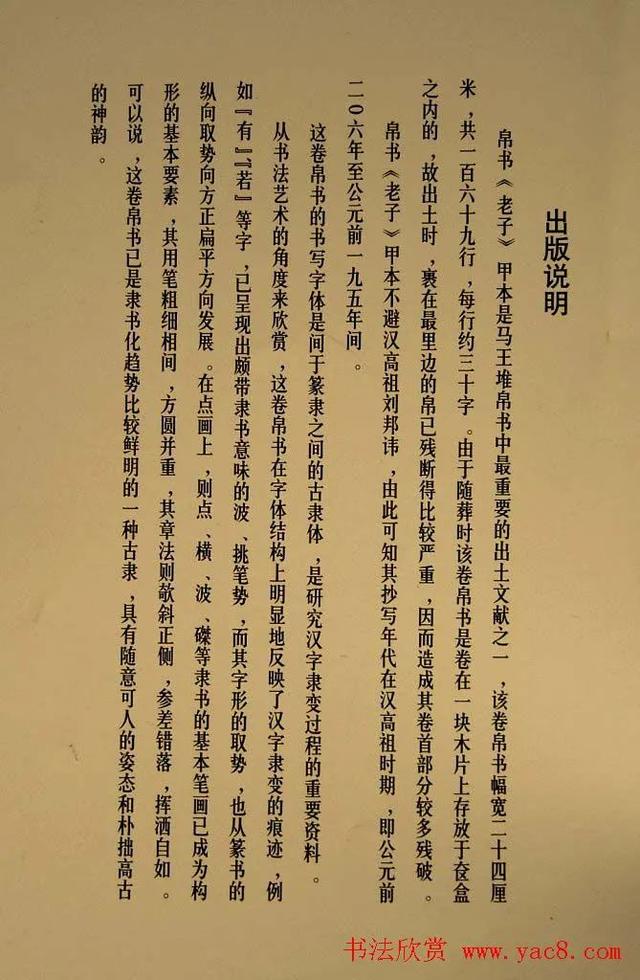

西汉帛书《老子》甲本是马王堆帛书中最重要的出土文献之一