印度独立建国的过程是一个漫长而复杂的历史进程,作为20世纪全球非殖民化进程中的重要里程碑,其过程和结果充满复杂性与争议,其一甘地的非暴力不合作运动开创了以道德力量对抗暴政的先例;其二,英国“分而治之”政策与宗教矛盾激化促成了“印巴分治”的灾难性后果,也为印巴之间后续一系列矛盾埋下了祸根,成为导致双方互信缺失的根源;其三,未经过彻底的革命而实现的独立,残留着古典印度的“种姓毒药”,导致印度独立后缺乏支撑长期发展的新思想、新观念。

1.英国殖民统治的建立与早期反抗(1600-1858)

东印度公司的扩张

1600年:英国东印度公司获皇家特许状,垄断东方贸易,初期以香料、棉布贸易为主。

普拉西战役(1757):罗伯特·克莱夫击败孟加拉王公西拉杰·乌德·达乌拉,控制孟加拉,开启军事征服。

政策工具:

“分而治之”:挑拨印度教与穆斯林矛盾,拉拢地方王公(如海得拉巴、迈索尔)。

经济剥削:强迫种植靛蓝、鸦片(鸦片战争后向中国倾销),摧毁印度传统手工业(如达卡棉纺织业衰落)。

1857年民族大起义

导火索:新式步枪子弹涂有牛脂(印度教禁忌)和猪油(穆斯林禁忌),引发士兵哗变。

领导力量:

莫卧儿末代皇帝巴哈杜尔·沙二世:被起义者拥为名义领袖。

詹西女王拉克希米·芭伊:率军抵抗英军,成为民族英雄。

镇压与后果:

英军屠杀德里、坎普尔等地平民,莫卧儿王朝终结。

1858年《印度政府法》:废除东印度公司,维多利亚女王成为印度君主,设立印度事务大臣。

2.民族主义觉醒与早期运动(1858-1914)

社会改革与思想启蒙

拉姆·莫汉·罗伊(1828年创立梵社):推动废除萨蒂(寡妇殉葬)、倡导教育现代化。

1885年国大党成立:

发起人:英国退休官员A.O.休谟(意图引导温和诉求),早期领袖包括达达巴伊·瑙罗吉(首位英国下院印度裔议员)。

初期诉求:文官考试本土化、降低土地税,未直接要求独立。

穆斯林政治意识的形成

1905年孟加拉分治:英国将孟加拉分为东西两部(东孟加拉穆斯林占多数),引发印度教徒抗议。

1906年穆斯林联盟成立:阿迦汗三世为首任主席,初期与国大党合作,后转向分离主义。

1909年《莫利-明托改革》:引入“分区选举制”,加深宗教对立。

3.甘地时代与非暴力抵抗(1915-1942)

甘地回国与早期运动

1917年:

昌帕兰农民运动:反对靛蓝种植园主剥削,首试非暴力抗争。

阿姆利则惨案(1919):雷金纳德·戴尔将军下令向集会民众开火,官方统计379人死亡,实际或超千人。

非暴力不合作运动(1920-1922)

策略:抵制英货(焚烧洋布)、学生退出公立学校、律师拒出庭。

曹里曹拉事件(1922):抗议者焚烧警察局致22名警察死亡,甘地暂停运动,遭激进派批评。

食盐进军(1930)

背景:英国垄断食盐生产,对贫民征税。

过程:甘地率78名志愿者步行24天至丹迪海滩自制食盐,引发全国10万人被捕。

国际影响:美国记者韦布·米勒报道,全球舆论倒向印度。

1935年《印度政府法》

内容:建立省自治政府(国大党赢得1937年选举),但总督保留国防、外交权力。

局限:未满足完全自治,穆斯林联盟在选举中表现不佳,加剧对国大党不信任。

4.二战与独立进程加速(1939-1947)

国大党与英国的博弈

1939年二战爆发:英国单方面宣布印度参战,国大党各省部长集体辞职抗议。

克里普斯使团(1942):英国承诺战后自治,但拒绝立即移交权力,国大党拒绝。

退出印度运动(1942):甘地发起“做或死”(Do or Die)口号,英国逮捕10万余人,运动遭暴力镇压。

穆斯林联盟的崛起

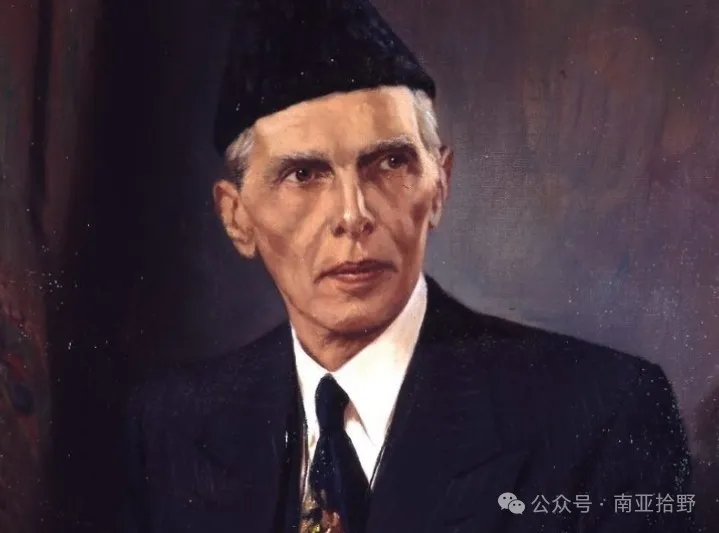

真纳的“两个民族理论”:1940年《拉合尔决议》要求建立穆斯林国家巴基斯坦。

真纳

1946年直接行动日:穆斯林联盟号召示威,加尔各答爆发“大屠杀”(约4000人死亡),宗教矛盾彻底激化。

英国的战略调整

工党上台(1945):首相艾德礼主张结束殖民统治,削减驻印军费。

海军起义(1946):孟买皇家印度海军罢工,动摇英国统治信心。

5.印巴分治与独立(1947)

蒙巴顿方案

分治原则:以宗教人口划分边界,西旁遮普、信德、东孟加拉归巴基斯坦,其余归印度。

土邦归属:

海得拉巴:穆斯林君主统治印度教多数地区,1948年被印度武力吞并。

克什米尔:印度教王公选择加入印度,引发第一次印巴战争(1947-1948)。

分治的灾难性后果

大规模迁徙:约1400万难民跨越新边界,锡克教徒成为主要受害者。

暴力事件:

分治造成的难民潮

旁遮普大屠杀:火车满载尸体往返于阿姆利则与拉合尔之间。

加尔各答与德里骚乱:甘地绝食迫使暴力暂停,但1948年遭印度教极端分子刺杀。

独立后的制度构建

印度宪法(1950):确立世俗民主共和国,保留英语为官方语言之一。

巴基斯坦困境:东巴基斯坦(孟加拉)与西巴基斯坦文化、经济差异,1971年独立为孟加拉国。

6.国际因素与全球影响

美国与苏联的角色:

美国施压英国放弃殖民地以对抗共产主义扩张。

苏联支持印度独立,后成为其冷战盟友。

英联邦体系:印度1949年以共和国身份加入,维持与英国联系。

非殖民化浪潮:印度独立激励缅甸(1948)、印尼(1949)、非洲国家独立运动。

关键人物:

对甘地的评价:主流叙事将甘地神化为“国父”,但部分学者批评其忽视低种姓权利(如1932年与安贝德卡的浦那协定妥协),且对现代工业文明的抵触阻碍了经济发展。

萨达尔·帕特尔:印度副总理,通过谈判整合500余土邦(除克什米尔、海得拉巴)。

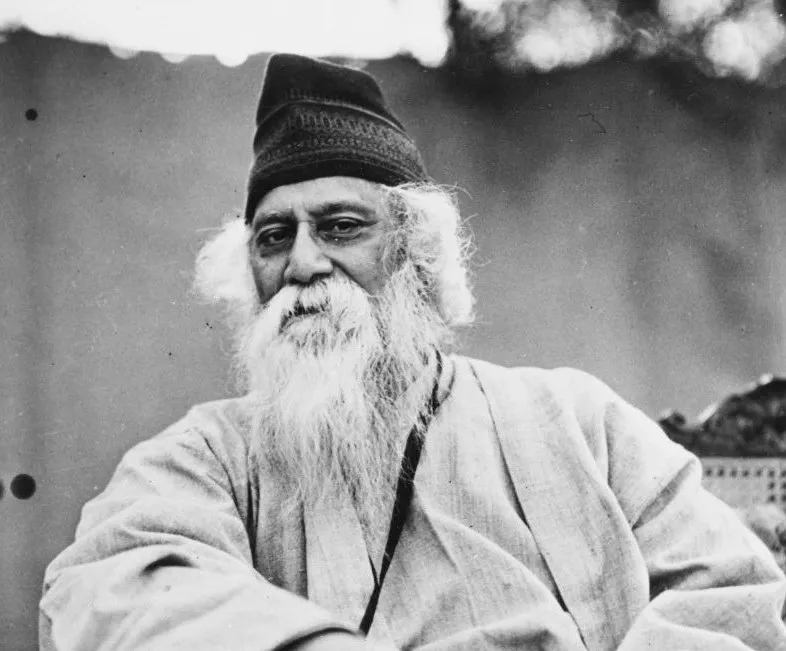

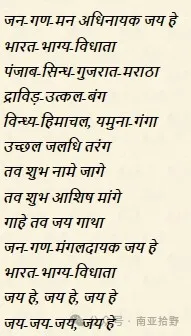

拉宾德拉纳特·泰戈尔:文学家,放弃英王赐予的爵位以抗议阿姆利则惨案,创作印度国歌《人民的意志》

泰戈尔

泰戈尔撰写的印度国歌

结语:独立的多重面孔

印度独立既是反殖民胜利的史诗,也是国家分裂的悲剧;既是民主制 度的奇迹,也是社会矛盾的缩影。其遗产体现为:

·自由与分裂并存:挣脱殖民枷锁的同时,宗教与地域矛盾撕裂了社会。

·理想与现实的落差:甘地的道德乌托邦与尼赫鲁的世俗化愿景,均遭遇治理难题,难以真正得到实施。

·全球南方崛起的缩影:从殖民地到新兴大国,印度仍在探索传统与现代、统一与多元的平衡之道。

这一过程警示后人:独立绝非终点,而是国家建构与社会革命这一漫长征程的起点。