在夜幕地铁摇晃流动的光影里,在深夜亮着微光的手机屏幕前,越来越多的人们正以理性为甲,在社交场域中构筑起无形的精神围城。

这种被称为"断亲断联"的生存策略,既非对传统的彻底叛离,也不是冷漠的代名词,“断亲断联”作为社会信息化、工业化的客观结果,将会慢慢改变中国社会的亲缘关系走向,是数字化时代的群体重建生存秩序、社会交往的选择。

一、“断亲”的滋长

南京大学社会学院就有过这样的研究,63%的00后不会主动和亲戚联系。而50%左右的80、90后只是偶尔会和亲戚联系。随着调查年龄的增加与亲戚来往的频率越高,年龄越小的则与亲戚联系越少。这样的现象在社会学术语中称为“断亲”。

许多人回到家乡,更多的是陌生感

血缘编织的温情藤蔓,曾在小农经济的黄土里扎根千年。青砖灰瓦的村庄里,每一场旱涝灾害都在强化着宗族纽带——屋檐下晾晒的谷物需要三舅公帮忙看守,耕地的黄牛得向堂叔家借半日。这些镌刻在二十四节气里的人情往来,构成了农耕文明特有的风险对冲机制。老辈人眼中,断亲堪比在族谱上划裂痕,是要惊动祠堂的大事。

随着市场经济的发展,土地的联系正在缺失,很多随着父母来到异地出生的新一代人,对于土地的“身份认同”非常迷惑。最典型的城市代表就是深圳——户口是深圳的,普通话没有口音,问起家乡在哪不大清楚,也不知道家乡话怎么讲,一年回不了几次父母口中的“家乡”。

钢筋森林里成长起来的新一代,正用现代性剪刀修剪着这些血缘藤蔓。市场经济的契约精神替代了人情赊欠,社保体系的防护网消解了宗族互助,独生子女政策更重塑了亲缘认知。当"表哥表姐"变成通讯录里十年未拨的号码,当春节团圆演化成北欧极光之旅,这种疏离不是亲情的溃败,而是社会转型期必然的情感迁徙。就像移植城市的花木总要脱落些故土的气味,新世代正在脱离乡土伦理的温床,在其他城市开启自己的社会生活,以个体重构自己的社会关系。

二、“断亲”的解绑如果说,社会迁移是“断亲”社会发展下的客观问题,那么不愿再被“情感”束缚,大多是新一代的自我选择。

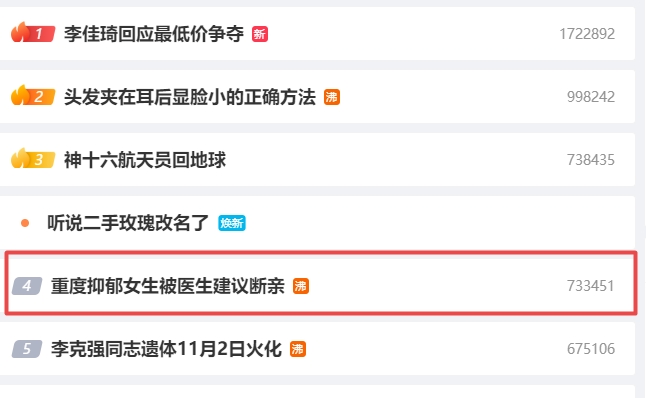

在浙江义乌的电商村落,95后创业者王磊为了能“正经正常做电商”主动切断了与宗族亲戚的往来,90后重度抑郁女孩多次医院就诊后,被医生建议断绝与亲人联系。

2022年,医生建议断亲话题持续霸榜多时

亲戚,每年只见一面,但当“逼婚、买房、收入、攀比”等问题成为以“头破血流、破口大骂”的“过年总结”,没有谁对于一年匆匆回家大吵一家能够释怀。对于还对兄弟姐妹存在着亲情维系的上一代,可能还有眷恋。而新一代开始重新评估传统社交的价值权重。

微信家族群里的节日问候逐渐被免打扰模式取代,春节返乡的仪式感让位于旅行过年,带着父母迁居别处直接“小家过年”。这种断亲不是对亲情的否定,而是对过度粘连的传统社交模式的修正,“惹不起还躲不起吗”,这是大多新一代家庭的心声。

就像人类学家项飙所言,"附近的消失"实质是对社交距离的重新丈量,年轻人在保留核心情感纽带的同时,挣脱了集体主义时代遗存的社交义务。

三、社交焦虑:数字丛林中的自我保护上海心理咨询中心的数据显示,18-40岁群体中68%存在不同程度的社交焦虑。这种集体症候源于信息爆炸时代的社交过载:朋友圈的精致表演、工作群的即时响应、陌生社交的评估计算,构成了永不落幕的社交剧场。于是,年轻人开始运用经济学思维进行社交成本核算,主动规避无效社交。

恰逢疫情过后,我在北京中关村的从事程序员的朋友小张,他萌生一个将周末社交严格控制在两小时内的计划,因为疫情的关系,每天都需要加班对接的他感受到了在家独处断联的甜头。

最初周边朋友们对于这样的计划觉得可笑或者不现实,但在小张真的坚持了一年多后,让周遭的好友们也开始尝试”轻断联“,工作日晚上10点半勿扰模式,周六日中午12点后同样开始勿扰。

”剩下的时间就让自己独处,最多就是再接下家人的电话。有的时候我就是自己什么都不做,放空自己,一过就是三四个小时,我太需要让自己处在一个精神充电的状态了。”这是小张在我们群中的原话,我一眼就看到了,“太需要”和“精神充电”两个字眼,精力的消耗在如今社会大部分都不是体能上的,更多的是工作上的、交流上的精力付出,以及现如今特别严重的“精神内耗”。

这是小张这种看似冷漠且浪费的时间管理,实则是信息超载时代的自我保护机制。工作日卷别人,卷自己,周末还要光鲜亮丽的出席各种社交场合,长期的精神低负荷更容易让人在这个社会中精神萎靡,乃至崩溃。正如社会学家鲍曼指出的液态现代性特征,流动的社交关系迫使青年发展出"社交节能模式"。

四、自我判断:理性主义时代的价值重构“Free工作模式”在上海、深圳、杭州、成都等一二线城市爆火,你能看到很多早年冷下去的共享空间再度回温,我曾有幸在我朋友深圳的共享办公空间协助过一段时间。得到了这样子的数据:在18-55岁的主力受众里,现在的共享办公空间一半是个人自由职业,另一半是个人自习增长。

出于好奇,我曾多次深度的和空间里各种各样的人们聊过,之所以会选择固定在共享办公空间,并不是为了更自由,相反,自由职业需要付出的工作时间会更多,对于他们来说,更多的是不想在公司的办公环境下耗费精力。

一个40岁左右,从事财务会计的姐姐是这么跟我说的:“其实上班工作,80%的精力不是在解决事情,而是在和不对劲的人沟通,剩下20%的精力才在解决工作。自由职业虽然也要沟通,但作为项目对接,不正常的对话人我就拒绝了,要不然挣的钱都不够治疗我的抑郁症。”

另一个在空间里的“Free设计师”,同步又在自学考研的95后小哥,他一边比划着一边无奈地跟我说:“我以前工作其实不难,但是吧他们老是说我不合群,跟客户吃饭我不去,团建老板开会我不去,大哥我是设计,他们在吃饭吹牛的时候我在加班啊。周末不是约打球就是去爬山,想着说多了要不也去去吧,但每周每天对着同样的人我真的受不了,自己想学点东西,都没有时间。最后想明白了,我自己能支配自己才是最重要的,换个公司也是一样的尿性。”

在得到几个类似的答案后,我大概明白了这种选择背后是清晰的自我价值排序:1、自我付诸技能得到的回报更纯粹更自由;2、将精力投注于技能提升而非人情往来。当代新人类正在建立以个体成长为核心的价值坐标系,他们不再将社会评价作为唯一标尺。

无独有偶,前阵子才看到央视一条新闻,教育统计显示,选择跨省求学的00后较90后增长37%,物理距离的拉大暗含着精神独立的诉求。这种"选择性孤独"不是反社会倾向,而是个体意识觉醒后的主动选择,就像存在主义哲学家萨特所说,人注定要在孤独中完成自我定义。另外还有个有意思的现象,随着我聊到共享空间里越来越多的年长的姐姐哥哥们,好似社会意识觉醒的逐步强烈,让更多60、70后也在重新审视自己的价值。

当人们开始用理性丈量情感,用计算重构社交,这场静默的社交革命正在重塑中国社会的交往伦理。那些独处的身影不是文明退化的征兆,而是社会转型期必经的价值调试过程。至于未来如何,我想大家都无法评判,但我想最真挚的情感是在人类联系直接无法磨灭的,这也是人之所为人的基础,如果轻易就消失的,或许都不是最需要的,也不是珍贵的。