在阅读此文前,为了方便您进行讨论和分享,麻烦您点击一下“关注”,可以给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

声明:本文内容均是根据权威资料,结合个人观点撰写的原创内容,文未已标注文献来源及截图,请知悉。[送心]

【前言】

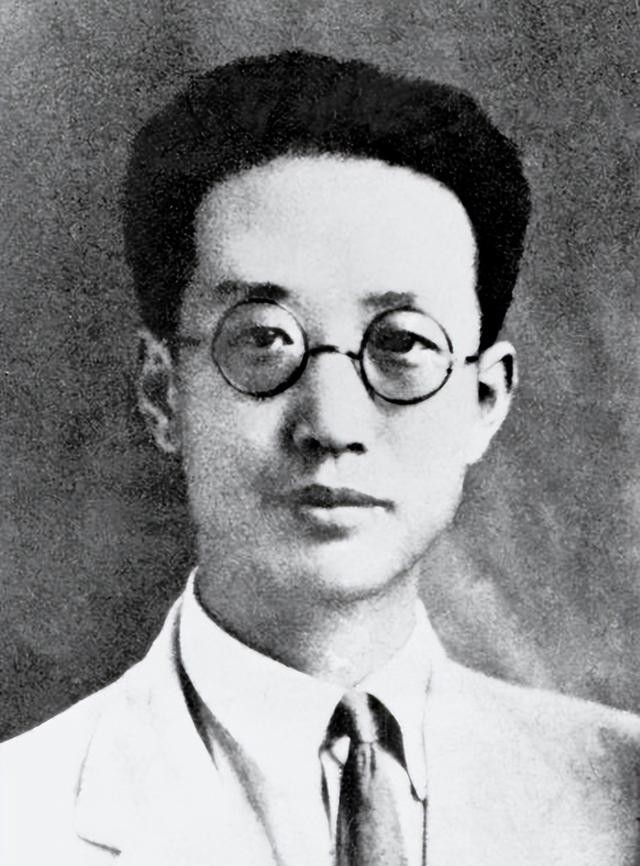

1935年夏天,年仅36岁的瞿秋白在福建长汀的一片山坡上,盘腿而坐,面对着行刑的枪口,他没有丝毫畏惧,嘴里轻轻哼着《国际歌》,一枪声响起,他倒在了血泊之中。

但是让人意想不到的是,建国后,毛主席却在1962年作出了一项令人震惊的指示:“以后要少纪念瞿秋白,要多多纪念像方志敏这样的同志,”

一个为革命奋斗一生,最终英勇牺牲的共产党人,为什么在去世多年后,却被要求“少纪念”?这句话背后的含义究竟是什么?

【革命萌芽】

瞿秋白出生于1899年,江苏常州的一个显赫家庭,家族历史上,瞿家曾是世家望族,但在他父亲瞿世伟这一代,家道中落。

父亲是一个典型的儒家学者,崇尚文化传承,从小便培养瞿秋白诵读古典诗文,特别是唐诗宋词,但这种宁静的家庭生活并没有持续太久。

随着家族的衰败,瞿秋白的父亲未能再为家庭提供稳定的经济支持,家庭的经济状况越来越紧张,最终导致了整个家庭陷入困境。

家境的贫困逼迫瞿秋白不得不早早肩负起了生计重担,为了支持家庭,瞿秋白高中未能顺利毕业,而是辍学开始谋生。

1916年春节前的一个寒冷日子,他的母亲在长期债务的压力下,心力交瘁、对生活彻底失去希望,最终选择自尽。

这场家庭悲剧深深刺痛了年仅十七岁的瞿秋白,在母亲去世的三天后,瞿秋白痛心疾首地写下了《哭母诗》,字里行间充满了悲恸与自责。

母亲的死促使瞿秋白意识到中国的落后和贫弱,最终形成了自己对革命的早期思考,这个时期,瞿秋白已经意识到,改变国家和社会的命运,或许就是他一生的使命。

第二年,面对家里的困境,瞿秋白前往北京继续求学,起初,他希望能进入北京大学,但因高昂的学费和生活费用,他未能如愿。

瞿秋白选择了俄文专修馆,这是当时国内为数不多的免费提供教育的学校之一,在这里,他学到了俄语,也逐渐接触到社会主义思想。

此时,马克思主义的理论逐渐渗透进瞿秋白的思维中,他的革命理想开始悄然生根发芽。

与此同时,瞿秋白还积极参与了当时的反帝反封建运动,他早期的革命思想便是在这种动荡的社会环境中逐步成型。

那么,瞿秋白从文学青年到投身革命的过程,究竟是怎样的?

【高光时刻】

1924年,国民党在中国展开了一次大规模的政治改革,而瞿秋白正是这场历史性事件中的关键人物之一。

他不仅参与了国民党“一大”的筹备工作,还直接参与了党的政策制定,起草了《三大政策》的纲领。

作为当时党内最具理论水平的人物之一,他在这一时期的工作,帮助党内树立了坚定的革命方向,也为国共第一次合作的建立提供了理论支持。

瞿秋白的语言能力、理论水平以及对马克思主义的深刻理解,使他成为了党内外的杰出代表。

与许多早期的革命家不同,瞿秋白不仅仅局限于理论层面的宣传,他还是一个有着强烈实践意识的革命者。

在大革命的前期,瞿秋白奔走于上海、广州等地,积极推动国共两党的合作,致力于共同抵抗帝国主义和封建势力。

1927年,大革命遭遇了严重的挫折,蒋介石发动了反革命政变,国民党开始对共产党进行大规模的清洗。

面对这一危机,瞿秋白作为党内的核心人物,积极推动党内的变革,并参与了著名的“八七会议”,该会议彻底纠正了陈独秀的右倾错误,明确提出了以土地革命和武装反抗为主的战略方针。

在党的六届三中全会上,瞿秋白直言批判李立三的错误,并提出了自己的观点,认为必须修正左倾路线,采取更加灵活和务实的策略。

但是这一立场并未得到党内一致认同,尤其是与王明、李立三等人的关系愈加紧张。

1931年,王明借助共产国际的支持,掌控了党的领导权,在党的六届四中全会上,瞿秋白因与王明的政治观点不合,被撤销领导职务。

此后,他被排挤到上海,从事左翼文化运动,在短短几年内,从党的最高领导层到被边缘化,瞿秋白的政治生涯经历了急剧的转折。

【毛主席的评价】

1934年,中央红军开始长征,党内高层做出决定,让瞿秋白留在苏区领导文化教育工作,对于这一决定,瞿秋白内心早已有所预感。

他的健康状况不断恶化,肺结核病情加重,而党内的政治斗争也让他逐渐感受到一种难以言喻的孤独。

1935年,红军撤离中央苏区后,他因病无法随队转移,被迫留在根据地打游击,不久后,他被国民党军队捕获。

在狱中,蒋介石曾多次试图劝降这位前中共领导人,甚至提出可以安排他担任国民党大学的教授,只要他愿意放弃革命信仰。

但是瞿秋白始终不为所动,他拒绝写自白书,也拒绝向敌人交代任何党的秘密,但与此同时,他内心的挣扎却远比外界想象得更为复杂。

在监狱中,他写下了《多余的话》这篇文章,详细记录了自己从一个文人到革命者的心路历程。

《多余的话》在后来的历史叙述中成为了瞿秋白最具争议的遗作,文章中,他回顾了自己的革命生涯,并坦诚地表达了自己在某些时刻的迷茫与挣扎。

不同于方志敏那种坚定不移、毫无动摇的革命信念,瞿秋白在文章中呈现出了一种自我剖析的复杂心境,他并没有否定共产主义理想,而是表达了自己对于革命道路的困惑。

这种自省和内在矛盾,使得《多余的话》在后来的政治环境中被误解为“动摇”和“自白书”,甚至有人将其解读为“投降主义”的表现。

这篇文章的悲观情绪,和瞿秋白过去无畏的革命形象形成了鲜明的对比,尽管瞿秋白在文章中并未直接攻击党,但其情感上的动摇和对革命道路的迷茫,确实给了敌人以可乘之机,将他与叛徒的标签联系在了一起。

许多人认为,《多余的话》表达了瞿秋白的“自首”心态,甚至有言辞尖锐的批评者将其称为自我放弃的“自白书”。

1935年,他在敌军的包围下被捕,最终不幸遭遇了惨痛的死亡,无论是他坚守革命信仰的坚定态度,还是他内心的矛盾与挣扎,最后都未能改变他悲剧性的结局。

在临死前,瞿秋白依然保持着对革命的忠诚,并拒绝向敌人交代任何党的机密,他高唱国际歌,面对即将来临的死亡,表现得异常冷静和从容。

瞿秋白的死并没有让他的革命精神得到更广泛的纪念,反而由于《多余的话》的误解,他成为了党内的“负面角色”。

不过新中国成立后,瞿秋白被追认为革命烈士,并被安葬在北京八宝山。

在1962年,毛主席在批示中明确指出:“以后要少纪念瞿秋白,要多多纪念像方志敏这样的同志。”

相比之下,方志敏、刘胡兰等在狱中毫无动摇、坚定到底的革命者,被塑造成更符合党内标准的革命英雄形象。

毛主席的这一评价并非对瞿秋白个人的全盘否定,而更多是出于政治考量,1950年代后期,中国正处于意识形态高度紧张的时期,毛主席希望树立更加坚定、毫不妥协的革命典型。

在这样的背景下,瞿秋白的形象因《多余的话》的影响,被认为不符合当时的革命英雄标准,因此,毛主席在政治宣传中选择了强调其他英雄人物,而对瞿秋白的纪念逐渐减少。

然而随着时间的推移,人们开始重新审视瞿秋白的一生,尽管他的革命道路充满坎坷,但他始终未曾真正背离共产主义理想。

在敌人面前,他拒绝背叛,在刑场上,他依然高唱《国际歌》,他的英勇和信仰,远比一篇文章所能定义的更加复杂和深远。

【结语】

瞿秋白的牺牲依然为中国革命史提供了宝贵的启示,他在面临严峻形势时依然选择忠诚于革命,拒绝背叛,这份坚定的信仰仍然值得后人学习。

历史不仅是由胜利者书写的,真正的革命英雄可能会因为一时的偏见而被遗忘,但历史的长河终将还原他们的真实面貌,正如瞿秋白为革命献身的精神,永远无法被抹去。

【参考信源】

中国新闻周刊2021-12-18 《百年独伊:伤痛的往事太多,有音乐响起就跳舞》

井冈山红色教育培训基地 2021.03.10 《瞿秋白的风雨人生》