北宋的西湖孤山上,一个男人种了二十年梅花。人们都说他清心寡欲,却不知每片落梅都浸着他的相思。他死后陪葬的只有一方砚台与一支玉簪。这位人称“梅妻鹤子”的隐士,用一生守护着一段说不出口的爱情。

一、少年情事埋下隐逸伏笔

公元984年的临安城,18岁的林逋在西泠桥边遇见沈家绣娘。少女低头穿针引线的模样,让他想起《诗经》中“巧笑倩兮”的句子。他常借口买绣品去看她,两人在柳树下讨论李商隐的“春蚕到死丝方尽”,在钱塘江边临摹王维的山水画。这段纯真恋情持续三年,直到沈父要将女儿许配给绸缎商。

那夜暴雨倾盆,林逋在沈家墙外站到天明。次日他将定情的青玉簪送还,背面新刻“同心而离居”五字。这个细节后来被他写进《长相思》的“罗带同心结未成”,成为宋词中最锥心的遗憾。

40岁隐居孤山时,林逋发明了独特的“情感代偿”机制:种360株梅树,每埋一罐落梅就相当于埋葬一段思念。他训练白鹤传信,实则是向虚空寄送永远无法抵达的情书。同时代的欧阳修曾困惑:“既以梅为妻,为何词中尽是人间烟火?”直到某次踏雪访梅,看见林逋对着一株老梅喃喃自语,才恍然那分明是与情人对话的姿态。

这种将自然物人格化的创作手法,在《长相思·吴山青》中达到巅峰。词中“两岸青山相送迎”的拟人化描写,实则是把山水化作当年棒打鸳鸯的沈父。而“江头潮已平”的平静水面下,藏着比钱塘怒潮更汹涌的悲恸。

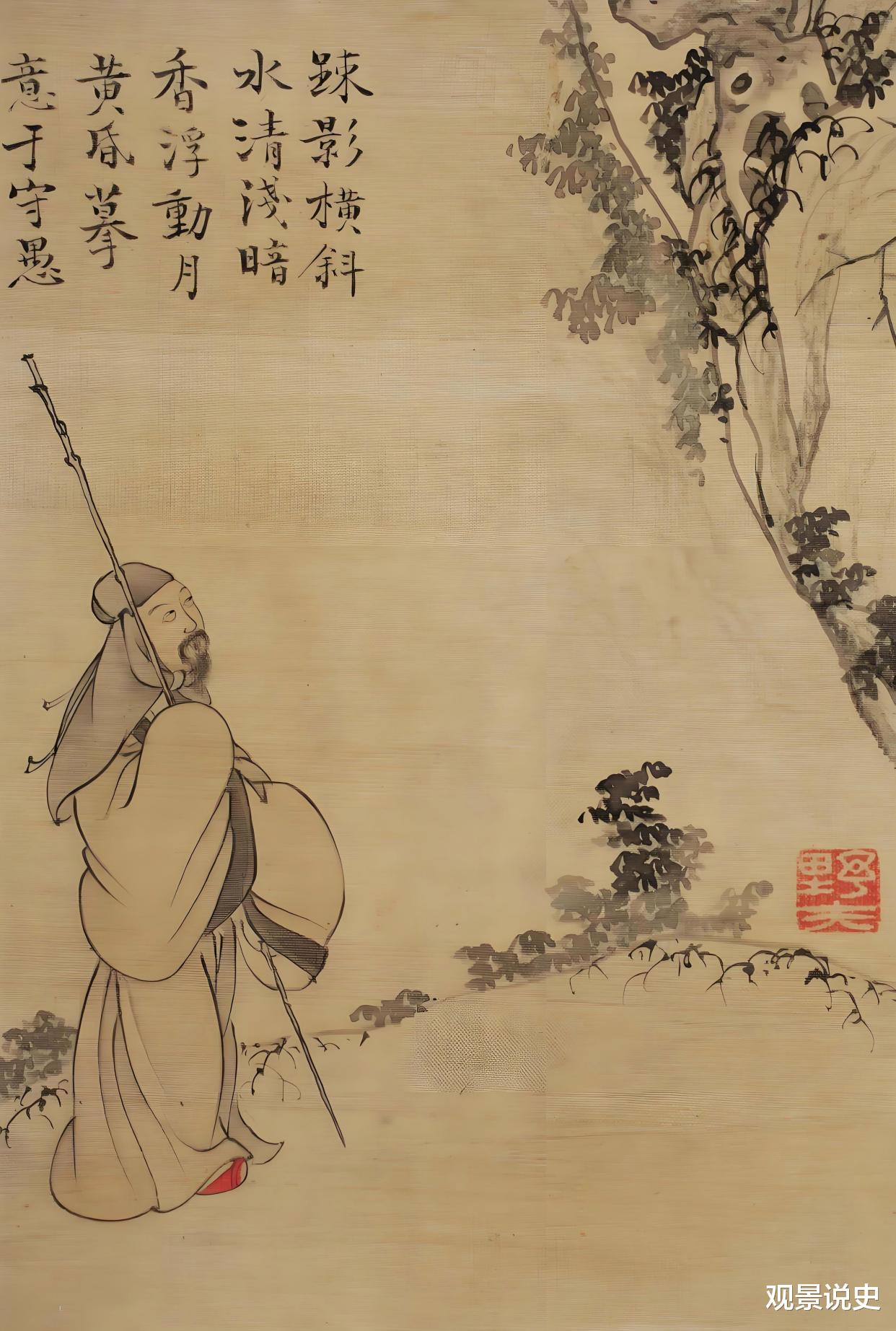

林逋笔下梅花常有双关意象。“疏影横斜水清浅”看似写梅枝姿态,实则是追忆沈氏绣娘临窗梳头时发丝垂落的剪影;“暗香浮动月黄昏”表面描绘梅香,暗指当年两人月下私会的忐忑。这种“借物寄情”的创作模式,启发了后世文人:陆游在沈园题壁“伤心桥下春波绿”,纳兰性德写下“人生若只如初见”,都是相似的情感投射。

更耐人寻味的是他的生活仪式。每日清扫落梅不是洁癖,而是重复当年的离别场景,就像现代人反复擦拭旧照片。养鹤也不为风雅,只因鹤的忠贞象征着他未竟的爱情理想。

1279年南宋灭亡时,盗墓贼在孤山挖开林逋墓穴。陪葬品中没有金银珠宝,唯有一方端砚与一支女子玉簪。这支玉簪如投入文坛的惊雷:原来“梅妻鹤子”的传说,竟是深情人精心设计的伪装。

这支玉簪解释了他所有矛盾:拒绝朝廷征召,是因心死之人不在乎功名;终身不娶,是怕新人冲淡记忆里的容颜;与梅花对话,是在练习永远得不到回应的告白。

正如他在绝笔诗中所写:“二十年来尘世远,唯将明月寄相思”。梅花成了不会背叛的恋人,白鹤化作穿越时空的信使。

当我们今天在西湖边赏梅时,每一缕暗香都在诉说:爱情的最高形态未必是占有。

当我再读他的“吴山青,越山青,两岸青山相对迎,谁知离别情?君泪盈,妾泪盈,罗带同心结未成,江边潮已平。”的词时,是读一次感动一次。

林逋用一生证明,真挚的情感可以转化为:艺术创造力,将私密情感升华为公共审美;精神乌托邦,在现实残缺中构建完美世界;永恒记忆体,用自然物固化消逝的时光。

这种“将小爱化大爱”的智慧,在物欲横流的时代更具启示。就像他在词中展现的,最深的爱往往无声,青山不会说话,却守护着所有未尽的誓言;潮水不懂爱情,却年复一年冲刷着思念的堤岸。

结语:

站在放鹤亭远眺,忽然明白林逋的伟大:他不仅创造了“梅妻鹤子”的文化符号,更发明了中国人独特的情感处理方式。把刻骨铭心的痛楚,酿成跨越千年的集体共鸣。当我们读着“君泪盈,妾泪盈”,真正被打动的或许不是古代爱情悲剧,而是每个时代都存在的,那些想说却未能说出口的遗憾。

声明:本文内容和图片均来自网络,仅用于传播积极正能量,不存在任何低俗或不当引导。如涉及版权或人物形象问题,请及时联系我们,我们将立即删除相关内容。对于可能存在争议的部分,我们也会在接到反馈后迅速进行修改或删除。