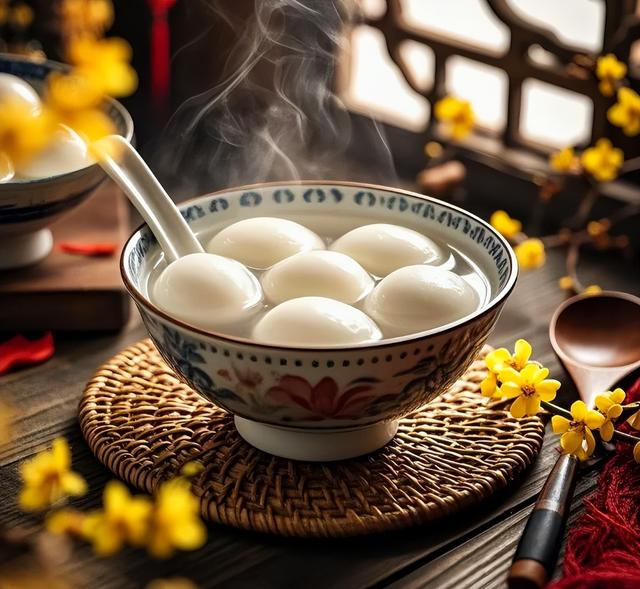

正月十五闹元宵,南北餐桌上总少不了一碗圆滚滚的节日美食。但许多人不知道的是,北方人吃的“元宵”和南方人吃的“汤圆”,看似相似,实则从诞生之初就分道扬镳。一句“北滚元宵,南包汤圆”,道尽了千年饮食文化的微妙差异。有人认为元宵口感更佳、层次更丰富,煮出来的汤也更好喝,但销售数据却显示,每年汤圆的销量往往比元宵高出十几倍。这看似矛盾的现象背后,究竟隐藏着哪些不为人知的秘密?

资料显示,汤圆起源于宋朝,当时明州(现浙江省宁波市)兴起吃一种新奇食品,即用黑芝麻、猪板油做馅、加入少许白砂糖,外面用糯米粉搓成圆形,煮熟后,吃起来香甜可口,饶有风趣。因为这种糯米球煮在锅里又浮又沉,所以它最早叫 “浮元子”,后来有的地区把 “浮元子” 改称元宵。

后来汤圆的做法也传入北方,相传在元代,北方的人也会在正月十五吃汤圆,但北方的南派糕点铺有限,汤圆制作供不应求,在《燕京岁时记》中记载:“市卖食物,干鲜俱备,而以元宵为大宗。亦所以点缀节景耳。” 描绘了老北京元宵节时,元宵作为节日特色美食,在市场上大量售卖的热闹景象。

当时的店家灵机一动,将一个个黑芝麻馅料倒入盛放糯米粉的筐中反复滚动,蘸水再滚,最终形成干燥松散的球体,批量产出了元宵,虽然这种工艺做出来的“汤圆”外皮粗糙、易掉粉,但煮熟后口感劲道,馅料颗粒感强,越嚼越香。

简单来说,汤圆是从外到内包出来的,而元宵是从内到外滚出来的。

汤圆的销量为什么比元宵高?其实根本原因还是因为元宵不适合大规模工业化生产、运输和保存,在小农经济时期,元宵的生产效率可能高于汤圆,但到了工业化生产时期,汤圆的生产反倒是大大领先于元宵。

1、汤圆更适合工业化生产

元宵的“滚粉”工艺难以机械化,需手工反复蘸水、裹粉,效率低。而汤圆可实现全自动包馅,一些大品牌日均生产数百万颗汤圆。速冻技术更让汤圆保质期长达12个月,反观元宵冷藏5天即开裂,运输途中粉屑四散,宛如“糯米粉炸弹”。

2、汤圆的馅料更多样

汤圆不仅在甜味系列上有诸多突破,甚至衍生出了咸味、鲜肉等多元化口味,加之各种创意造型设计,极大地吸引了消费者的眼球与购买欲望。相对而言,元宵因制作工艺的限制,馅料较为固定,难以满足现代消费者对个性化和新奇感的追求。

3、汤圆的购买渠道与物流便利

现代超市和电商平台上,汤圆的包装统一、便于储存和长时间保质,消费者无论在家还是出门购物都能轻松买到。而元宵由于运输中容易破损,销售渠道相对有限,多数依赖节前临时摊位或传统糕点店,购买不够便利。

元宵与汤圆之争,本质是农耕文明与工业文明的碰撞。当手工滚粉的“笨功夫”败给机器包馅的“高效率”,当老街排队买元宵的情怀输给超市随手拿汤圆的便利,我们失去的不仅是一种食物,更是一种生活仪式感。但换个角度看,汤圆的胜利何尝不是传统的另一种延续?从黑芝麻到榴莲流心,从糯米白到五彩皮,变的只是形态,不变的,始终是中国人对团圆的执着。

我是市井觅食记,与世界交手多年,依然光彩依旧,兴致盎然!每日更新美食菜谱,分享日常生活,关注我,享受舒适生活不迷路。