世人皆道左宗棠与曾国藩势如水火,更有人说左宗棠是个忘恩负义之人。可谁又能想到,在曾国藩离世后,正是这个"忘恩负义"的左宗棠,写下了"谋国之忠,知人之明,自愧不如元辅"的挽联,字字珠玑,情真意切。

更令人难以置信的是,每当提起左宗棠,曾国藩的小女儿曾纪芬总是泪流满面。这位与曾国藩多年针锋相对的"宿敌",为何能让曾家后人如此动容?而那句传遍朝野的"忘恩负义"之名,又是从何而来?这其中,究竟有着怎样不为人知的故事?

曾左恩怨的开端

咸丰十一年的一个清晨,曾国藩收到了一份来自弟弟曾国荃的战报。信中言道,太平军在安庆城内损失惨重,伪天王洪秀全之子洪福瑱已命丧黄泉。这个消息让曾国藩欣喜若狂,连夜写了一份奏折上报朝廷。

谁知这份奏折竟成了日后曾左恩怨的导火索。当时在浙江任职的左宗棠得到密报:洪福瑱不仅没死,还带着数千残兵逃往湖州,正在暗中重整旗鼓。

左宗棠没有先知会曾国藩,而是直接上书朝廷,将这一重大疏漏公之于众。此时的朝廷正为曾国藩威望日盛而忧心忡忡,左宗棠的这封奏折可谓是恰逢其时。

慈禧太后立即下了一道严厉的谕旨,指责曾国藩"消息不确,轻率上奏"。一时间,朝野哗然。就连平日里对曾国藩敬重有加的大学士们,也纷纷摇头叹息。

这还不是最让曾国藩难堪的。那年冬天,朝廷又收到左宗棠的第二封奏折。这次他不仅详细记述了洪福瑱的踪迹,还指出湘军在围剿过程中存在重大纰漏。这一举动,让原本就陷入困境的曾国藩更加被动。

当时在京城做官的湘军将领们对左宗棠的做法极为不满。一日,几位将领在聚会时谈起此事,其中一位愤愤不平地说:"左宗棠此举,不啻是在老帅背后捅刀子!"

这话很快传到了左宗棠耳中。一天傍晚,左宗棠在给友人的家书中写道:"人言我忘恩负义,殊不知为国举发,乃臣子本分。"

事情并未就此结束。同治元年春,朝廷下令彻查太平军余部。这一次,曾国藩和左宗棠被同时委派负责善后事宜。两人在南京城外的军帐中首次碰面,却是各自走向帐篷的两端,一言不发。

从那以后,但凡朝廷有军务大事议论,这两位能臣总是持相反意见。一个主张稳扎稳打,一个倡导急剿猛追;一个强调节约军饷,一个坚持大力筹饷。就连其他大臣也看不下去,常常在私下议论:"这两位大人,怎么说什么都要对着干呢?"

太平天国剿灭后,朝廷论功行赏。本该同登庆功宴的两人,却一个在江南主持善后,一个去了浙江巡视灾情。这一别,就是整整三年。

知遇之恩与背叛

说起左宗棠的仕途起步,还得从咸丰二年的那场秋闱说起。那一年,已经三十一岁的左宗棠终于考中举人,可这份喜悦还未持续多久,他就遭遇了人生的一次重大打击。

一纸诏书传来,朝廷以左宗棠"年过而贡"为由,剥夺了他的功名。正当左宗棠一筹莫展之际,曾国藩派人送来一封信,邀他到湘军幕府任职。

当时的曾国藩麾下高手如云,却偏偏看中了这个倔强的老举人。一日,曾国藩在军营里对众幕僚说:"左某虽性情执拗,却有经世之才。"这番话传到左宗棠耳中,让他感激不已。

在曾国藩的幕府中,左宗棠很快就展现出了过人的才干。咸丰四年,太平军围攻长沙,粮草补给困难。左宗棠提出了"以战养战"的策略,不仅解决了军饷难题,还为湘军赢得了几场重要胜利。

曾国藩对这位幕僚越发赏识,多次在奏折中为他请功。就这样,左宗棠从一个默默无闻的幕僚,一步步走上了显赫的仕途。咸丰六年,他被任命为浙江按察使,这可是从七品的幕僚一下子升到了从二品的封疆大吏。

朝中大臣们都说,这是近年来最快的升迁速度了。可谁能想到,正是这份提携之恩,却在日后成了两人反目的源头。

有一次,上海的洋商请左宗棠出面调解一桩纠纷。左宗棠仗着自己熟悉洋务,便未经请示就做了决断。这事传到曾国藩耳中,他当即写信提醒:"处理洋务,当以朝廷为重,切勿擅专。"

这封信成了两人关系的转折点。从此以后,但凡曾国藩过问军务,左宗棠总会提出不同意见;每当左宗棠上奏章,曾国藩也常常出言驳斥。

一次军议上,曾国藩提议增派兵力剿灭太平军余部。左宗棠却说:"贼寇已去,增兵无益,徒耗军饷。"这番话一出,在场的将领们都惊得说不出话来。要知道,当初若不是曾国藩力排众议,左宗棠也不会有今日的地位。

事后,有位老幕僚私下劝左宗棠:"大帅提携之恩,不可忘也。"左宗棠却只是淡淡地说了句:"为国事,岂能徇私。"

咸丰十年,朝廷任命左宗棠为浙江巡抚。上任之前,他给曾国藩写了一封信,字里行间虽仍称"恩师",但已不复往日的亲近。曾国藩收到信后,只在日记中写下了"左某已非吾门下士"这几个字。

从此,这对曾经的师生,就这样走上了对立的道路。洪福瑱事件后,两人的关系更是降到了冰点。朝廷大臣们私下都说:"看来左帅是要与曾帅势不两立了。"

暗藏的惺惺相惜

同治五年的一个深夜,左宗棠在西安的大帐中收到一份急报。这份来自朝廷的公文让他愁眉不展——西征新疆的军费又出了问题。李鸿章为首的北洋大臣们再次阻挠了军费拨款,声称北洋水师更需要这笔钱。

就在左宗棠一筹莫展之际,两江总督衙门却送来了一份意外的军饷。更让人意外的是,这份军饷的背后,竟然是他的"老对手"曾国藩。

原来,曾国藩刚刚重回两江总督任上,便得知了左军的困境。他二话不说,立即从两江的军费中抽调了一大笔银两,并在奏折中力保左军西征的重要性。

这事很快在军中传开了。一位将领忍不住问道:"大帅,您不是与左帅..."话未说完,曾国藩就摆手打断:"国事为重,何论私怨?"

不仅如此,曾国藩还派出自己最得力的粮饷官员支援左军。这位官员后来回忆说:"曾帅交代,一定要保证左军粮草无忧。"

在曾国藩的鼎力相助下,左军的西征之路顺利了许多。每次军饷按时送到,左宗棠都要亲自写信致谢。有一次,他在信中写道:"元辅(曾国藩的别号)雪中送炭,棠永志不忘。"

更令人称奇的是,当时朝廷内外都在质疑西征的必要性,只有曾国藩在朝堂上力挺左宗棠。一次廷议上,有大臣提议放弃新疆,曾国藩当即驳斥:"新疆乃我国门户,岂能轻弃?"

这番话传到左营,许多将领都感慨万分。一位老将说:"想不到曾帅如此力挺咱们。"

同治七年春,左军在新疆战事吃紧,急需增援。这时,曾国藩做了一个出人意料的决定:他将自己最得力的湘军将领派去支援左军。

这位将领临行前,曾国藩对他说:"左帅用兵如神,你们去了要多向他学习。"这句话很快传遍了两军将士的耳中。

就这样,在外人看来水火不容的两位大帅,却在国家危难之际展现出了难得的默契。每当左军打了胜仗,曾国藩总会第一时间上折为其请功。

有一次,慈禧问曾国藩:"你与左卿不是..."曾国藩立即答道:"臣与左宗棠皆为国事,他日必能收复新疆。"

事实证明曾国藩的判断是对的。在他的支持下,左宗棠不负众望,最终收复新疆。这一战役的胜利,不仅是左宗棠个人的功绩,更是两位大帅暗中惺惺相惜的见证。

命运的戏剧性转折

同治八年的一个深秋,左宗棠在新疆前线收到一封来自家乡的信,信中说曾国藩正为他在朝廷上力排众议。原来,就在前一个月的廷议上,有大臣提出裁撤西征军饷,却被曾国藩一番慷慨陈词给挡了回去。

这让左宗棠感慨万分。当晚,他提笔写了一封长信,托人转交给两江总督衙门。信中写道:"元辅为国尽忠,某愧不能及。"这是左宗棠第一次公开承认自己不如曾国藩。

这封信的存在,直到多年后才被人发现。一位曾在曾国藩幕府任职的老幕僚回忆说,当时曾国藩收到这封信后,立即派人送去了一批军需物资,上面注明"兄弟同心,共御外侮"。

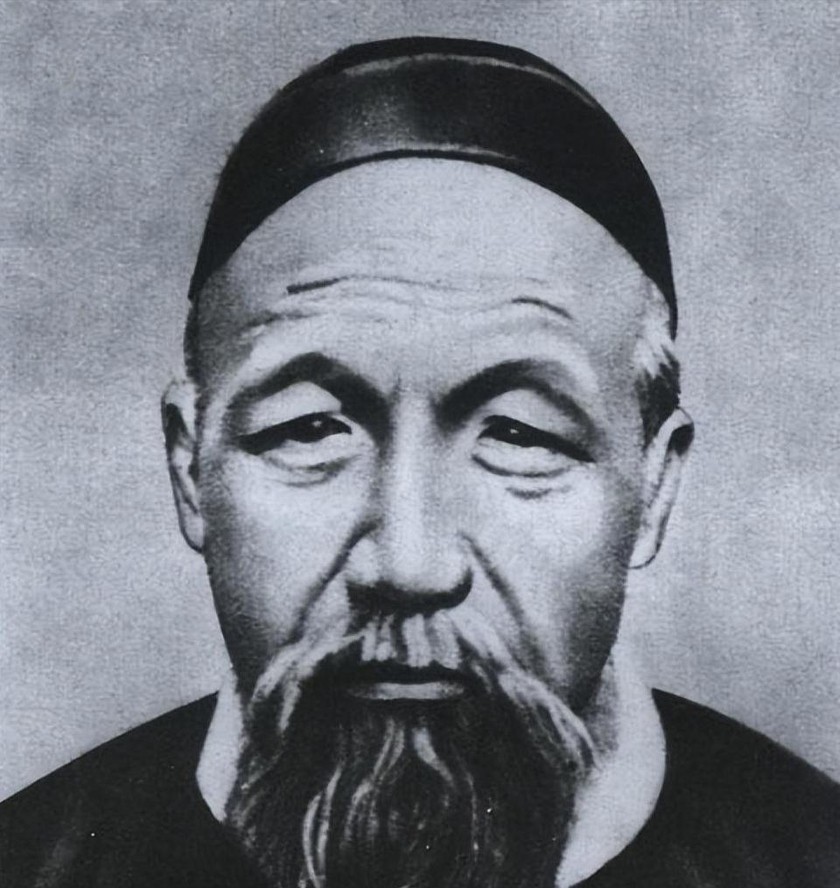

更令人意外的是,在左宗棠的私人日记中,竟然藏着一份他为曾国藩画的肖像。画像背面写着:"先生胸怀天下,某虽不及,愿效其万一。"这幅画的日期正是洪福瑱事件后不久。

同治九年春,左军在新疆遭遇强敌,战事一度陷入胶着。这时,一支精锐的湘军突然从天山南路杀出,为左军解了围。原来,这支人马是曾国藩秘密调派的。

当时的军机大臣赵舒翘在奏折中写道:"左军得胜,实赖曾帅暗中相助。"这份奏折后来被人发现时,已经泛黄发脆,但字迹依然清晰可见。

同治十年,两个人难得在南京城共处一地。一天清晨,左宗棠突然派人送去一幅字,上书"同心若金"四个大字。曾国藩看后,立即和了一幅"攻错若石"。这两幅字后来成了他们惺惺相惜的见证。

不知从何时起,左宗棠开始在私下场合称曾国藩为"今之诸葛"。有一次,他对幕僚说:"元辅治军如亮,某不过是个周公瑾罢了。"这番话很快传遍了军营。

临近左军凯旋时,朝廷下旨嘉奖有功将士。在上报功臣名单时,左宗棠特意将曾国藩的名字列在首位,理由是"后方筹饷,功不可没"。

当这份名单呈到慈禧面前时,她问道:"左卿为何如此?"左宗棠回奏:"若无元辅支持,西征难成。"这番话,让在场的大臣们都为之动容。

同治十一年,曾国藩病逝。消息传到新疆前线,左宗棠立即放下军务,写下了那副著名的挽联。许多年后,有人在左宗棠的书房里发现了一叠未发出的信,都是写给曾国藩的。信中多次提到"愧对知遇"、"相期无负"等字眼。

恩情的延续

光绪元年的一个春日,曾国藩的小女儿曾纪芬家中突发变故。她的丈夫聂缉椝染上重病,家中银钱已然告罄。正当一家人愁眉不展之际,左宗棠派人送来了一封信和一箱银两。

信中写道:"令尊在世时多有提携,今日岂能坐视不理?"这一举动让曾家上下都十分感动。更让人意外的是,左宗棠还在朝廷上为聂缉椝请命,说他才干出众,不该蹉跎岁月。

果然没过多久,聂缉椝就接到了新的任命,被派往四川任知府。临行前,左宗棠特意召见了他,语重心长地说:"你是曾帅的女婿,更要好生做事。"

这番话让聂缉椝铭记在心。他在四川任上政绩卓著,很快又升任布政使,后来更是一路高升,做到了巡抚。每次升迁,左宗棠都会送来贺信。

不仅是曾纪芬一家,曾国藩的长子曾纪泽也深受左宗棠照拂。光绪三年,曾纪泽初入仕途时举步维艰。左宗棠得知后,立即向朝廷举荐:"曾纪泽秉承家学,可当重任。"

在左宗棠的推荐下,曾纪泽被任命为总理衙门章京,开始了他的外交生涯。后来他更是接任了父亲的位置,成为了新一代的洋务大臣。每当谈起往事,曾纪泽总会说:"若无左帅提携,某不能至此。"

光绪五年,左宗棠得知曾家次子曾纪鸿家中遭遇水患,立即派人前去救助。不仅如此,他还在奏折中为曾纪鸿请功,称其"治水有方,堪当重任"。这一年,曾纪鸿官升三级。

有一次,慈禧问左宗棠:"卿为何如此照顾曾家子弟?"左宗棠回答说:"曾帅待我恩重如山,照拂其后人,乃分内之事。"这番话后来被记入了宫廷档案。

光绪七年,曾国藩的三女儿曾纪华出嫁,左宗棠不仅送去丰厚的嫁妆,还亲自写了一副对联相赠。对联上写道:"承家学必显门楣,继庭训定荣宗祖。"这副对联至今仍保存在曾家后人手中。

每逢曾家子弟遇到难处,左宗棠总会伸出援手。一位老幕僚回忆说:"左帅待曾家后人,比对自己子侄还要关心。"

直到临终前,左宗棠还在为曾家打算。他留下遗言,要自己的后人继续与曾家来往。这份情谊,一直延续到了后代。据说直到民国时期,两家的后人还常常互相走动。

左宗棠离世多年后,曾纪芬每每提起他,总是泪流满面。她常对子女说:"左帅虽与你外祖父有过龃龉,但他待我曾家,恩重如山。"

曾国藩提拔的李鸿章 左宗棠 沈葆桢都不同程度的背叛了曾国藩,但不可否认都是是经世致用之才,也说明曾国藩慧眼如炬!