中国近代史上,有三贫寒青年于军营结异姓兄弟,共赴国难。建国后,一人守铁匠铺,一人归田园,一人登高位。机缘迥异,兄弟情深,是否经受时代考验?

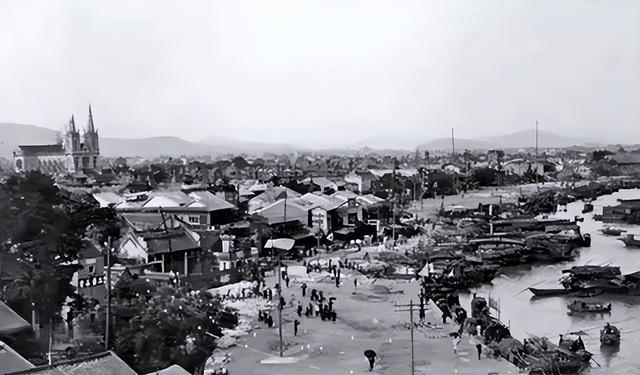

1911年,湖南长沙军营内新兵训练正盛。一日,一瘦小清秀青年至军营门口,请缨加入革命。此人即后来担任国家主席的毛泽东。

招收长官对文弱青年疑虑,认为其不宜从军。争执间,老兵朱其升走来,见毛泽东眼神诚恳,虽瘦小却透坚定智慧,心生认可。

朱其升自愿为毛泽东担保,引荐他给班长彭友胜。彭友胜有文化,对毛泽东印象深刻。经两人担保,毛泽东顺利参军。

毛泽东、朱其升和彭友胜同班为战友。朱其升热心,照顾新来的毛泽东,传授军事技能,共享衣食。彭友胜常与毛泽东议时事,愈发欣赏其博学多才。

相处日久,三人友谊渐深。均出身贫苦家庭,共怀为国为民之志。性格虽异,却互补互助:朱其升勤劳,彭友胜稳重,毛泽东智远。

一夜,三人在营房外漫步交谈,月光洒在他们青春的面庞。朱其升忽道:“我们比武吧!”彭友胜与毛泽东均点头赞同。

静夜中,三人在大树下结拜,誓同心同德,共享福祸。依年龄,朱其升为兄,彭友胜次之,毛泽东为三弟。

结拜仪式简朴,三人誓言真挚。自此,他们形影不离,在军营获称“三兄弟”。共训练、学习,议国事。毛泽东分享新闻,朱其升、彭友胜则传授生存技能。

时间推移,三人在军营表现出色。朱其升凭勤劳技艺成技术能手,彭友胜因稳重被提为班长。毛泽东虽体格稍逊,但智慧和学识在思想教育上发挥重要作用。

三兄弟在军营里彼此支持,共同进步,期盼着为国效力。未知的是,漫长艰辛的革命岁月正等待他们,而军营中结下的深厚情谊,将成为他们克服困难的重要支柱。

北伐战争号角响起,三兄弟人生转折来临。1926年7月,国民革命军誓师北伐,三人北上从军,踏上共同革命征程。

北伐战争中,朱其升凭铁匠技艺成武器修理专家,日夜工作保武器最佳。彭友胜以组织能力成出色指挥官,屡建功。毛泽东因卓越政治才能,被调宣传部门,负责鼓舞士气、宣传革命。

三人虽岗位不同,但联系紧密。常找机会相聚,分享经历。一次战斗后,朱其升冒险救下受伤的彭友胜,毛泽东用医学知识紧急处理,挽救了其生命,加深了三人兄弟情谊。

北伐战后,三人以为革命将成,不料国共合作破裂,形势骤变。1934年10月,中央红军长征,朱其升、彭友胜与毛泽东并肩,踏上艰辛征途。

长征途中,三人遭遇重重考验:饥饿、寒冷、疾病及敌追。朱其升凭技术修武器、制工具助战友。彭友胜凭地形判断,多次引军脱险。毛泽东展现领导才能,于遵义会议获重用。

穿越草地时,三兄弟相互扶持。彭友胜因营养不良无法行走,朱其升与毛泽东轮流背他。朱其升工具陷淤泥,彭友胜和毛泽东帮他找回。患难与共,让他们在艰难中前行。

长征后,三人因工作暂别,革命友谊未断。1937年全面抗战爆发,他们再次于抗日旗帜下重聚,共同投身抗日斗争。

抗日战争中,朱其升成八路军技术骨干,改造缴获敌械。彭友胜凭作战经验任游击队长,敌后游击。毛泽东在延安领导抗日,制定战略。

三人岗位各异,但联系紧密。重要军事行动时,毛泽东关注朱其升武器供应与彭友胜战斗部署。一次地下工作中,彭友胜凭熟悉地形,助朱其升运送武器零件,奠定后续战斗基础。

1940年,彭友胜在遭遇战中重伤。朱其升冒死穿越封锁线,送医疗物资至其根据地。毛泽东调派名医救治。患难与共中,三人更加珍视兄弟情谊。

抗日战争胜利,给三人带来革命成功的曙光。但未知的是,更大挑战与抉择将至。国共内战爆发,三人面临空前考验,革命友谊也将经受命运严峻洗礼。

1945年8月,日本无条件投降,抗战胜利。但国共矛盾激化。面对历史抉择,三兄弟需各自做出政治选择。

毛泽东是中共核心领导人,坚定领导革命事业,常往来延安与重庆,与国民党谈判并备战内战。同时,朱其升与彭友胜面临艰难抉择。

朱其升是技术专家,战时经验丰富,受国共双方争抢。国民党许以高位厚禄,共产党强调服务人民。朱其升深思后选择留解放区,为共产党工作,认为共产党能践行为民造福的誓言。

彭友胜的选择颇为复杂。作为杰出基层指挥官,他在抗战中树立威望并构建关系。家乡在国统区,家人盼其归乡。权衡后,他决定回乡,暂持中立态度。

1946年6月,国共内战全面爆发,三兄弟重聚,立场迥异。毛泽东与朱其升支持共产党,彭友胜则回乡观望。会面伴争论与不舍,毛泽东劝彭加入革命,朱愿助其在解放区就职,彭坚持己见,需时间考虑。

分别时,三人忆起军营结拜情。立场各异,兄弟情却深。他们相约,无论未来怎样,必保持联络,坚守初心。

内战加剧,三人命运各异。毛泽东率共军屡胜,朱其升以技术支援解放军。彭友胜中立却陷困境,遭国民党监视,又被解放军视为潜在对手。

1948年,辽沈、淮海、平津三大战役爆发后,国民党败势显现。彭友胜所在地亦遭解放军进逼,他毅然联络地下党,提供国民党军事情报,对解放军取胜贡献重大。

解放军进入彭友胜家乡时,他主动协助地方改造。此举获当地民众支持及共产党认可。朱其升获悉后,迅速上报,为彭友胜改正错误给予有力援助。

1949年初,毛泽东于北平召开中共七届二中全会,制定新中国方针政策。会中,他安排与朱其升、彭友胜会面。三兄弟重逢,历经分歧磨难,仍坚守当初结拜时的理想与抱负。

毛泽东理解彭友胜的选择,肯定其最后贡献。朱其升对彭友胜重返革命队伍感到高兴。彭友胜为曾犹豫致歉,并愿继续为新中国建设出力。

会面中,三人回顾经历并展望新中国未来,讨论贡献方式。毛泽东续任领导,朱其升愿以技术助力工业,彭友胜计划回农村参与土改与农业合作化。

建国前夕,三兄弟历经分道扬镳后终重聚。其选择与经历映射了当时众多普通人命运,重聚故事更预示着新中国将步入充满希望的新时代。

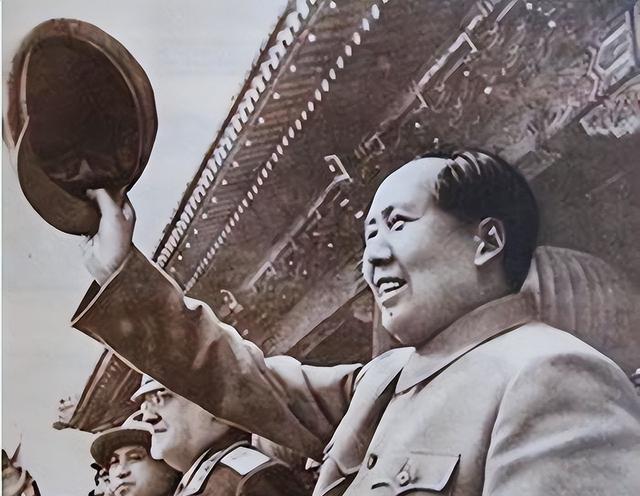

1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立,三兄弟均目睹了这一历史瞬间。新中国成立后,他们各赴岗位,全身心投入国家建设的伟大征程。

毛泽东领导全国迈向社会主义,提出过渡时期总路线,计划限期改造农、手工业及资本主义工商业。期间,他常召见朱其升、彭友胜,听取领域内的建议。

朱其升因技术经验丰富,被聘为重工业部门高级工程师,专攻钢铁冶炼技术改进。首个五年计划期间,他带领团队研发新型炼钢工艺,显著提升产量,助力国家工业化建设。

1953年,朱其升参与鞍山钢铁公司技改,面临高炉升级难题。他经多次试验提出创新方案,确保生产连续并提升高炉产能。此经验迅速全国推广,助推我国钢铁工业快速发展。

彭友胜返乡投身土地改革,利用军队组织经验有序推动。其负责区域土地分配公平合理,深受农民支持。

1955年,农业合作化运动全面铺开,彭友胜任某县农业合作社主任,他创新提出发展策略,带领合作社粮食增产显著,并拓展养殖、手工业等,大幅提升社员收入。

1958年大跃进开始后,彭友胜所在合作社成典型,经验全国推广。面对高指标,他坚持实事求是,多次上报实情,有效防止了盲目冒进,减少了损失。

此期,三兄弟岗位各异,却联系紧密。毛泽东常邀朱其升、彭友胜参会,纳其国建良言。1956年中共八大,毛泽东赞朱工业创新、彭农业合作成就,树为全国楷模。

1960年,三人重聚北京,深谈国家建设难题。朱其升建议调整工业结构、提升技术;彭友胜分享农村工作新思,强调粮产与多元经营并重。毛泽东听取后,认为这对制定经济政策有重要启示。

1978年,中国实施改革开放。这一转折为三兄弟的人生带来新机遇与挑战。

毛泽东逝世于1976年,朱其升与彭友胜失其庇护。但他们未显沮丧,反以更积极态度投身新时代建设。

朱其升因丰富的工业经验被任为国家科委高级顾问,积极投身理论讨论与实践。1980年,他参与起草《关于科技体制改革的决定》,为我国科技事业发展明确方向。

朱其升此期重视引进国外先进技术,提出“引进+本土化创新”战略。1985年,他考察日德钢铁企业后,提出改进建议,为我国钢铁工业现代化作出重要贡献。

彭友胜在农村改革中贡献显著。1978年,安徽凤阳小岗村首推“包产到户”。他作为专家受邀考察,高度赞赏此举,并在全国会议上专题报告,促进了联产承包责任制的广泛实施。

1984年,中央构想建设社会主义新农村,彭友胜积极参与并制定实施策略,强调加强农村基建、发展乡镇企业以增收。其建议助力多地实现农村经济多元化。

1992年邓小平南方谈话后,改革开放步入新里程。尽管年岁已高,朱其升与彭友胜仍满怀国家发展热忱,常受邀参与座谈会,积极为国家发展贡献智慧与建议。

1995年,朱其升参与制定国家“计划”及2010年远景目标纲要,强调科技创新对经济发展的关键性,建议加大基础研究投入,培育高素质科技人才,这些被纳入规划,助力我国成为创新型国家。

同年,彭友胜参与农村改革讨论,提出缩小城乡差距、推动农业现代化的概念,并关注农民工问题,建议制定保障其权益的政策,为后续政策制定提供了重要参考。

21世纪后,朱其升与彭友胜虽退居二线,仍关注国家发展。2001年中国加入WTO,两人均表欢迎,认为将带来新机遇,但也强调需准备应对挑战。

2008年,北京奥运会成功举行,朱其升与彭友胜受邀参加开幕式。见五星红旗飘扬于鸟巢,两位老人忆起与毛泽东结拜往事,感慨中国巨变。

2013年,中国提出某倡议。朱其升与彭友胜虽年岁已高,仍积极参与讨论。朱强调加强科技合作,促进交流;彭则建议推广中国农业技术,助力沿线国家农业发展。

2018年改革开放40周年,朱其升与彭友胜受邀参会。立于天安门城楼,他们回首往昔,展望前路,并向青年分享经历,鼓励其接续奋斗,共筑中华民族伟大复兴梦。

改革开放中,朱其升与彭友胜见证了中国巨变。他们的经历映射个人与国家历程,从革命到建设,再到改革开放,两位老人不忘初心,持续为国家发展贡献力量。