在《史记》所梳理的华夏历史体系中,夏朝是家天下王朝的起点,而早于夏朝的部落方国时期,无论各氏族间是否真的存在血缘关系,通通被司马迁划入了五帝时代。

《尚书》虽然记载了夏朝之前还有一个所谓的“虞朝”,但也并不否认“虞朝”的政权结构和夏朝存在本质区别,《尚书·虞书》,只是对尧舜禹时代的一个概称。

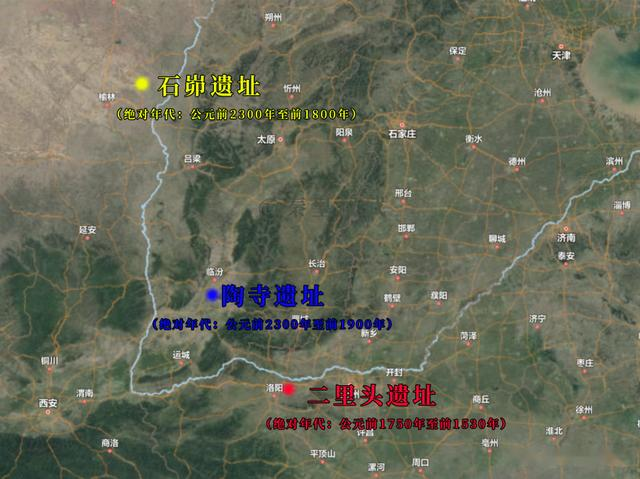

得益于2002年的考古发掘,山西襄汾县陶寺遗址因其所处时代、内涵、规模和地理位置均与古史记载中的尧都契合,故而包括夏商周断代工程首席科学家李学勤在内的众多考古界泰斗,都主张陶寺遗址是尧帝的都城。

结合更早前发现的二里头及新砦遗址,既然夏朝遗存和早于夏朝的尧帝遗存都已找到,那么史书记载的尧舜禹时代似乎得到了考古学的佐证。

然而,就在陶寺城址发现十年后的2011年,陕西神木县石峁遗址横空出世,其所呈现出的整体面貌,被考古工作者赞叹为“石破天惊”。

“惊”在哪里呢?

首先,从规模上来说,石峁遗址面积达400万平方米以上,远超陶寺遗址的280万平方米和二里头遗址的375万平方米;其次,碳十四测定的石峁遗址时间跨度是公元前2300年至前1800年左右,同样早于二里头遗址,与陶寺遗址时间跨度几乎平行;第三,被誉为二里头典型器物的绿松石龙形器、牙璋以及陶寺遗址出土的标志性器物陶鼓、骨制口簧、双鋬鬲,居然同时在石峁遗址找到了。甚至石峁遗址出土的牙璋种类、数量比二里头这个“夏本尊”还要多。

既然二里头对应了夏朝晚期都城,而陶寺对应了尧都,那么时空平行、体量更大的石峁遗址的属性问题,就成了中华文明探源工程一个无法回避的困惑。早在石峁考古发掘之初,就有学者推测石峁应该是黄帝后裔北狄的遗存,更有甚者主张石峁并非华夏遗存。

不过,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所在对石峁族群的古基因组(古DNA)研究后发现,石峁人主体为仰韶文化群体,直到龙山文化时期仍然保持了遗传结构的连续,石峁人群与位于黄河中游的陶寺人群的母系遗传联系最密切,石峁人群对现代北方汉族可能有更大的遗传贡献。

除了上述提到的母系遗传关系外,吉林大学生命科学科研团队曾在石峁遗址非祭祀坑提取到两例父系古DNA分别为C2e1b2(在现代汉族占比10%)和O2a2b1a(现代汉族主流类型),样本数量虽然少,但依然说明了石峁应该是华夏文明起源过程中的主脉而非旁系杂支。

既然石峁遗址的属性得到了分子人类学的初步确认,那么同石峁存在密切遗传关系以及文化互动的陶寺遗址是尧帝的遗存,也正顺应了史书记载的黄帝之后,尧舜的传承顺序。

结合对二里头文化的溯源发现,二里头文化综合了河南龙山文化、豫东造律台文化、陶寺文化等多种文化因素,夏朝的源头似乎就在晋南豫西这块区域。

但是,通过对陶寺的进一步考古发掘发现,石峁DNA检测结果与陶寺文化之间出现了一个断链。

首先,陶寺存在早期和中晚期两个明显不同的文化阶段。陶寺早期时,典型陶器主要是釜灶、窄沿折腹盆、大口折肩罐,这跟石峁遗址早期就开始流行宽弧裆双鋬鬲完全不同;但到陶寺中晚期时,典型陶器却突变为双鋬手宽裆鬲、双鋬手甗等,与石峁趋于一致。

石峁遗址自建城之初,就流行殉葬习俗,比如遗址外城东门及周边城墙均发现了大量年轻女性头骨,皇城台也存在明确的“人头坑”;而陶寺早期文化中却不见这种习俗,直到中晚期时才大量出现,比如编号M3231的晚期墓墓主为56岁以上男性,而随葬的是一个35岁以上的女性骨殖,头骨反折在胸部,肢骨缺失严重,显然是非正常死亡,“暴力色彩”很有石峁特色。

陶寺早中期大墓流行船棺葬,这跟石峁遗存分布区域内普遍流行的竖穴土坑墓有着本质区别,但到了陶寺中晚期时,原本在石峁流行的竖穴土坑墓在陶寺大量出现,暗示文化群体发生了变化。

其次,中国社会科学院考古研究所在对陶寺出土人骨的种系进行分析后发现,陶寺早期出土颅骨颅高、面高中等、面宽的绝对值较大,中晚期颅骨却短颅、较直的前额、低而狭的面部、阔鼻、前颌突出。结论是陶寺文化早期和中晚期人群可能有不一样的来源。

锶同位素比值分析也显示,陶寺中晚期的先民中,存在很高比例的外来移民。美国考古学者博凯龄通过对陶寺出土动物骨骼分析后认为,这些外来移民的源头方向在西北。

结合上文我们提到的“石峁人群与位于黄河中游的陶寺人群的母系遗传联系最密切,石峁人群对现代北方汉族可能有更大的遗传贡献”,很显然,陶寺前后生存过两种不同的人群,那么与石峁母系遗传关系密切的,只可能是陶寺中晚期群体。

换言之,陶寺文化早期时,与石峁之间并无互动关系,从陶寺遗址早期年代稍早于石峁遗址早段来看,陶寺与石峁原本是先后崛起于晋南和陕北的两处独立的龙山时代的文化遗址,但随着石峁文化群体的强势扩张,陶寺中晚期时出现了文化巨变,主体人群变成了北方南下的石峁人。

那么我们现在回过头来看,把明显发生过文化群体变更的陶寺,笼统地解释为尧都就不准确了。可能性只有两种:或者陶寺早期是尧帝遗存,到中晚期时被外来族群入主;或者陶寺早期时是某个史书未记载的部落族群,到中晚期时被尧族群入主,否则无法解释同属尧帝遗存的陶寺为何在风俗习惯和文化传统上存在早晚两段如此大的差异。

从现有的考古证据来看,后者的可能性更大。

从现有的考古证据来看,后者的可能性更大。考古发现的“龙”就很能说明问题。石峁皇城台8号和24号石雕各发现了两条龙的形象,特征是龙头硕大,前部呈椭圆形、后部呈叉翼状,梭形眼,吻部弧凸,鼻梁细长。

由于石峁遗址皇城台修建时间早于外城,且发现龙的石雕位于大台基南护墙中部偏下,表明绝对年代属于石峁文化早期。

而时间上与石峁文化早期平行的陶寺文化早期,也在编号M3016、M3072等大墓中发现了龙的形象,也就是我们所熟知的彩绘龙纹陶盘。只不过,陶寺早期的所谓“龙”其实更像蛇,甚至还吐出蛇信,这跟石峁的龙形象并无多少相似。

有意思的是,二里头遗址二期3号宫殿建筑基址庭院内 出土的绿松石龙形器,形象与石峁龙几乎一摸一样。

这说明,虽然在地理位置上,陶寺距离河南中原地区比石峁更近,但二里头文化并未继承陶寺龙的形象,反而受到了千里之外的石峁龙的影响。

加上被视为夏文化典型器物的牙璋在石峁的“海量”出土,那么二里头深受石峁文化的影响,也就显而易见了。

但另外一个疑问随之而来,既然夏商周断代工程将二里头定性为夏朝中晚期遗存,而考古界又将陶寺(中晚期)视为尧都平阳,那么石峁又究竟是谁的遗存呢?

有两个证据很能说明问题。

其一,根据二里头人群FST值配对发现,与二里头人群距离最近的是山东、山西汉族,辽宁、内蒙的汉族和少数民族以及陕西、青海的汉族和少数民族,这和“石峁人群对现代北方汉族可能有更大的遗传贡献”结论吻合。

而通过对龙山文化时期河南禹州瓦店遗址(被认为是夏早期遗址)古代居民DNA分析后发现,瓦店居民具有东亚南部遗传成分的流入,锶同位素研究结果表明瓦店遗址在不同时期始终存在较高比例的外来人口,表明夏文化的源头并非局限于河南龙山文化,而是有大量北方和西北人口的流入,故而才能造成后世二里头居民以北方汉族基因遗传为主。

其二,陶寺文化毁于老虎山文化族群,很多人认为可能是石峁人所为,毕竟石峁就是老虎山文化的典型代表。但随着对晋中游邀文化的深入研究后发现,游邀文化族群属于老虎山文化的另一个地方类型,与周人先祖后稷族存在对应关系,游邀文化族群脱离石峁族群后,沿忻州、太原、临汾这条孔道南下,摧毁了陶寺后,进入渭水。

北京大学岐山考古队在寻找先周文化遗存时赫然发现,早期周人在周原地区修筑的城池,与石峁遗址如出一辙,同样修筑在高高的山梁上面。

周人自称“有夏”,又追溯黄帝为始祖,据此,如果我们把石峁视作黄帝族的遗存,那么或可解释为何夏、周两朝的源头同出于西北,也能合理解释为何偏居西北的石峁人反而是对现代北方汉族有更大遗传贡献的先祖。