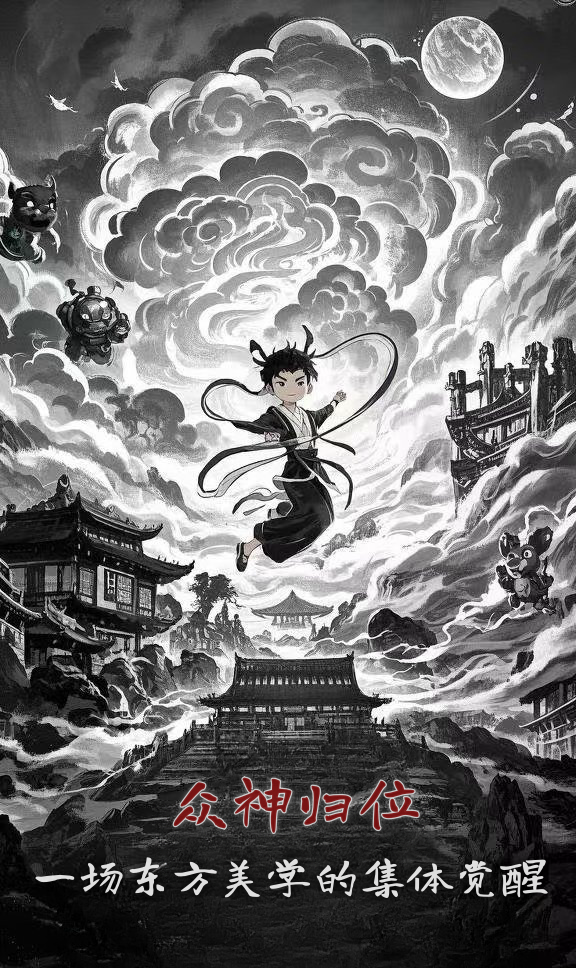

当《哪吒之魔童闹海》的票房突破11.65亿美元、冲进全球影史前28名时,这部承载着东方神话的动画电影, 已不再是一场单纯的银幕狂欢,而是一场跨越千年的文化觉醒。它用三头六臂的倔强,撕开了西方主导的影视霸权;用混天绫的烈焰,点燃了蛰伏已久的民族自信。

当《哪吒之魔童闹海》的票房突破11.65亿美元、冲进全球影史前28名时,这部承载着东方神话的动画电影, 已不再是一场单纯的银幕狂欢,而是一场跨越千年的文化觉醒。它用三头六臂的倔强,撕开了西方主导的影视霸权;用混天绫的烈焰,点燃了蛰伏已久的民族自信。

哪吒的故事曾被刻在敦煌壁画里,写在《封神演义》中,却在好莱坞的滤镜下沦为“功夫熊猫的邻居”。而今,《哪吒2》以颠覆性的姿态宣告:中国神话不需要西方视角的翻译,也能让世界听懂它的心跳。

影片中水墨氤氲的陈塘关、青铜器纹饰般的云纹特效,让观众惊呼“这才是刻在DNA里的审美”。当海外团队敷衍特效时,《流浪地球》团队带着行星发动机的硬核技术前来救场,《熊出没》团队则注入童真视角,最终铸就了这场视觉史诗。这恰似中国文化的缩影:看似各自璀璨的星辰,在需要时总能凝聚成银河。

薪火相传:从神话IP到文明火种

《哪吒2》的成功,本质上是一场文明的接力赛。从《大圣归来》重燃希望,到《大鱼海棠》编织东方梦境,国漫人用十年时间搭建起神话宇宙的脚手架。而今,这个宇宙迎来了最耀眼的超新星——数据显示,超过30%的观众是带着父母观影的“全家桶”组合,00后观众在弹幕里刷着“这才是该追的顶流”。

更意味深长的是那些藏在票房背后的细节:青岛的初中生用3D打印复刻乾坤圈,纽约的留学生组织哪吒cosplay快闪,就连敦煌研究院都推出了联动壁画展。当传统文化以如此鲜活的方式渗入现代生活,我们看到的不仅是IP的成功,更是文明火种的燎原之势。

面对《哪吒2》的全球票房奇迹,有人将其比作“文化航母的启航”。这艘航母没有照搬好莱坞的航海图,而是以东方哲学为罗盘:影片中李靖夫妇的舐犊情深,让西方观众读懂了“家文化”的温度;哪吒与敖丙的羁绊,让“和而不同”的东方智慧跨越了语言屏障。

用温度融化数字,用视角剖析现实,让每一声叹息都被听见,每一份坚守都有回响。《农视点》,看懂生活褶皱里的光——这里没有宏大叙事,只有与你血脉相连、与时代共振的民生力量。

《农视点》属中央新闻网站农视网原创栏目

版权归中国农业电影电视中心所有