一名男孩因贪玩将鞭炮扔入化粪池,扔完鞭炮后迅速跑开,结果引发沼气爆炸,化粪池井沼气瞬间被引爆,巨大的冲击力将周围多辆汽车掀翻。现场那叫一个混乱,多辆豪车被波及,像林肯、奥迪、路虎、保时捷、雷克萨斯等,网传受损的汽车中有多辆豪车,网传其中雷克萨斯被炸飞后砸到奥迪A8上。不幸中的万幸,没有人员伤亡。

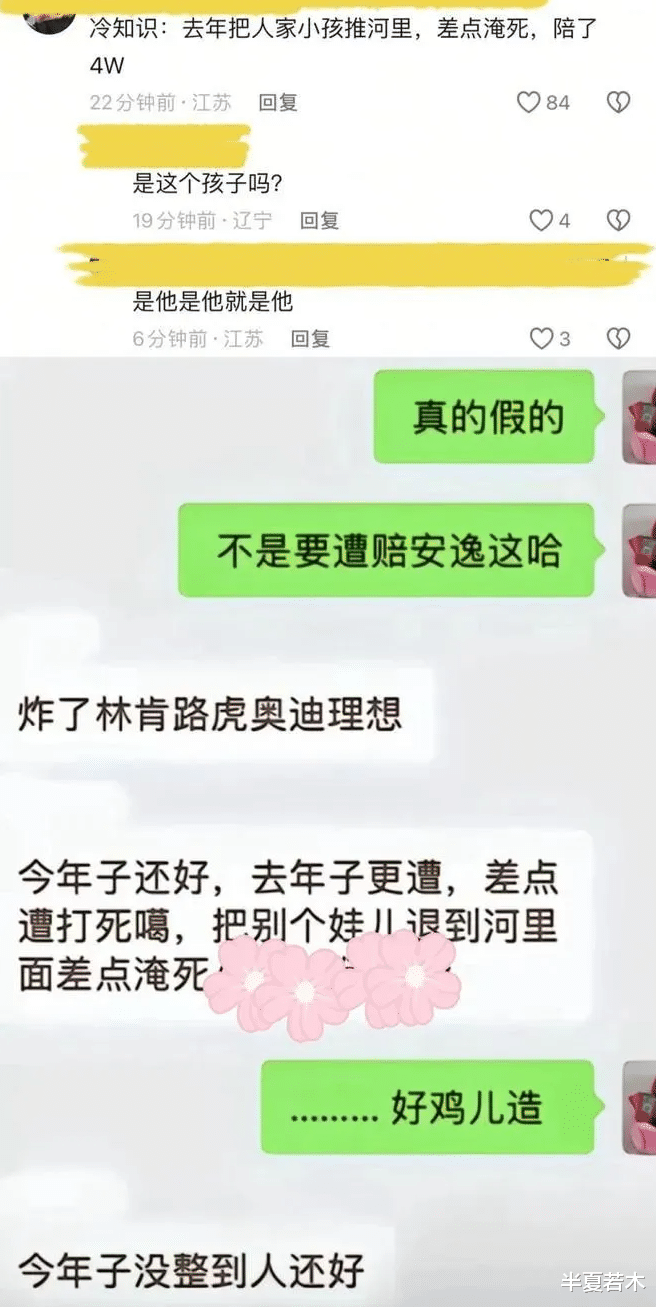

后来男孩和其家长已被警察带走,随着网络的发酵,扔鞭炮小男孩身份被扒。(网传小男孩去年把小孩推河里差点淹死)大过年的,本应是阖家欢乐、平安喜庆的时候,小男孩一家的春节肯定要过得不平静了。对于此时,有两种声音:一方面认为小男孩及其监护人全责,这个声音占了大部分。但也有极少数声音替小男孩辩护。

无独与偶,2025年1 月 17 日,甘肃定西临洮县,一名男童点燃爆竹后扔进窨井,随后好奇地向井内探头查看。刹那间,地下闪爆,强大的冲击波将男童掀起数米高,周围地砖被炸得粉碎。2023年春节,湖南某地发生一起令人痛心的化粪池爆炸事故。一名男孩将点燃的鞭炮投入化粪池井盖孔洞,引发剧烈爆炸造成多人受伤。这几起看似偶发的事件,实则是现代文明进程中多重失范的集中爆发。当井盖成为致命陷阱,当儿童将危险视作游戏,我们需要以更深刻的视角审视这场事故背后的文明危机。

一、安全防护体系的全面溃败城市地下的化粪池系统如同现代社会的排泄器官,其安全防护却停留在原始阶段。调查显示,事发化粪池井盖仅用普通混凝土覆盖,防爆标准形同虚设。市政部门对沼气浓度的定期检测流于形式,安全警示标志长期缺失。这种技术性疏忽使得每个井盖都成为定时炸弹。日本东京的地下管网系统采用三重防护机制:智能气体监测装置实时传输数据,防爆型复合井盖可承受5吨冲击力,红外感应系统能在异物进入时自动报警。相比之下,我们的市政管理仍停留在"重建设轻维护"的粗放阶段。当城市以光鲜的高楼彰显现代化,地下世界却成为被遗忘的角落。在深圳某城中村,居民多次反映井盖安全隐患,得到的回应永远是"已列入整改计划"。这种制度性拖延暴露了城市治理的深层困境:安全投入无法产生GDP,在政绩考核体系中永远排在末尾。二,网络暴力的“二次爆炸”:正义名义下的群体失控事件发酵后,男孩的个人信息遭全网曝光,谩骂声席卷社交平台。这种“以暴制暴”的逻辑,本质是另一种更危险的“社会沼气”——群体情绪在匿名网络中迅速发酵,最终演变为对未成年人的“数字私刑”。 法律与伦理的悖论:《未成年人保护法》明确禁止披露未成年人信息,但“惩戒犯错者”的正义冲动往往凌驾于法律之上。 媒介素养的缺失:网民热衷转发血腥现场视频,却忽略传播本身可能诱发模仿行为;自媒体追逐流量炮制“熊孩子该死”的极端叙事,加剧社会戾气。 三、危险认知的集体缺失肇事男孩将化粪池视为游乐场的延伸,这种认知偏差折射出家庭教育的严重缺位。家长在采访中坦言"从没想过井盖会爆炸",这种安全意识的空白令人震惊。学校的安全教育沦为填鸭式说教,教师播放安全教育视频时,台下学生仍在刷短视频。某中学进行的危险品认知测试显示,76%的学生无法辨别常见易燃易爆物。这种教育失效制造了大批"安全文盲",他们手握智能设备,却对身边的致命危险浑然不觉。社交媒体上,鞭炮炸井盖的"搞笑视频"获得数百万点击量,评论区充斥着"太刺激了""求定位"的留言。流量至上的传播伦理正在消解公众的风险判断力,将致命危险包装成娱乐奇观。

四、犯错未成年人“保护”与“惩戒”的尺度拿捏男孩向化粪池投掷鞭炮的新闻,表面上是一场“熊孩子”的顽劣行为,实则如同投入平静水面的石子,激起了社会公共安全、教育伦理与网络生态的多重涟漪。这一事件不仅暴露了安全教育的盲区,更折射出当代社会在风险防控与人性温度之间的深层矛盾。事件中最具争议的,是社会对犯错未成年人“保护”与“惩戒”的尺度拿捏。极端观点或呼吁“严惩监护人”,或强调“孩子只是淘气”,却忽略了更本质的问题:如何让犯错成为成长的契机,而非毁灭性的标签?真正的文明,在于既要有让沼气安全排放的管道,也要有让错误转化为善意的容器。化粪池爆炸事件恰似一个黑色隐喻:在城市化高速推进的中国,无数类似的“社会化粪池”正潜伏在角落。从老旧小区的燃气管道到农村自建房的消防隐患,从直播平台的儿童危险模仿到短视频传播的急救误区,风险正以更隐蔽的方式渗透日常生活。 这场化粪池爆炸案不应成为又一起被淡忘的社会新闻。它像一记重锤,敲打着现代文明的脆弱神经。当我们谈论责任时,既要追究具体失职者,更要审视整个社会的安全文化基因。唯有重建对生命的敬畏之心,完善制度防护网络,培养公民安全素养,才能避免类似悲剧重演。城市的光鲜不应只是地面上的霓虹闪烁,更应是对每个生命个体的周全守护。男孩扔出的鞭炮,炸开的不仅是物理空间的沼气,更是现代社会的脆弱性。我们需要的不仅是加固化粪池井盖,更要构建多层防护网。比如用科学教育替代恐慌叙事,让每个孩子知危险、会避险; 以法治思维约束网络审判,警惕正义感异化为暴力; 将风险防控植入城市基因**,从“事后追责”转向“事前免疫”。

一个社会的文明程度,不在于它拥有多少摩天大楼,而在于它如何对待犯错的孩子,如何保护懵懂的好奇心,又如何在危险与成长之间架起一座理性的桥梁。这或许才是“化粪池事件”留给我们的终极课题。