文/红尘人间客

他叫付官平,今年91岁高龄,18岁那年他毅然决然地跟随部队,入了中国人民解放军,参与过淮海战役、渡江战役、解放大西南等多个大大小小的战役,新中国解放后,他又加入了抗美援朝战争,保卫革命胜利果实。

他说,那段和战友们在一起英勇无畏的日子,是他一生的骄傲。比起肩上扛起的责任与荣誉,在这个和平的年代,他更加惦念往日的那些战友。

从国内战争再到抗美援朝战争,他们一起度过了许多的风风雨雨,一起经历了大大小小那么多次战斗,一直不离不弃。

可就在胜利前夕,他们在抗美援朝战争中走失,时隔70年,原先的八位战友只剩付官平一人,他能否找到失散多年的战友,在有生之年再次重逢呢?

付官平家住河南洛阳,从小家境贫寒,没有读过什么书,家里没有店铺没有田地,一穷二白的空有一身力气,不知道未来的出路在哪。

18岁那年,部队途径河南暂住在了付官平家,眼看前途渺茫,付官平所幸跟着部队一起走,参军入伍成了一名战士。

年纪尚幼的付官平被安排进了卫生队,成为了一名卫生兵,付官平是班里年龄最小的一个,自然而然也是最受照顾的一个,不管是生活、训练还是战斗,一个班的人都待在一起,培养了浓浓的战友兄弟情。

新兵刚入队,每天行军要走百八十里的路,新兵的脚上都磨起了大大小小的泡,行军路上条件艰苦,老同志都自发地给新兵烧热水洗脚,帮新兵挑脚上的水泡。

行军途中背东西,大家也是互帮互助,重的东西轮流背,背不动了就有人换着背,大家都抢着干活,压根不用开口,走得累了,身上的米袋背包老兵都会帮着拿。

而他们做的一切都是为了让新兵跟上队伍,进了部队就是一家人,一个都不能落队!

付官平家里穷没有上过学,大字不识几个,班里的战友都自发地帮着付官平一起识字学文化。

识字以后,大家又教付官平一些医疗卫生知识,学习康复护理,如何抢救伤员,同行的战友都只有二十来岁,大家是又当爹又当妈,吃饭睡觉都格外照顾付官平,晚上睡觉还抢帮着给他盖被子。

付官平2月参军,3月就跟着队伍攻打洛阳,付官平还是个新兵蛋子啥也不懂,但部队开战在即,直接就要趟水过洛河攻下洛阳。

考虑付官平是新兵,年龄又小,没有过河行军的经验,个子小还容易被水冲走,当时部队行军有马匹,班长就让付官平抓着马尾巴过河,这样更不容易被湍急的河水冲走。

1949年的4月,付官平已经参军一年,他又跟着部队渡江,大家高喊口号横渡长江:“真金不怕火炼,打过长江见!”

过长江时,意外发生了,付官平不小心踩到了一枚地雷,面对这种突发状况,付官平被吓得不知所措。

所幸班长稳住了付官平的情绪,他命令付官平原地不动,然后立刻上报连队安排工兵排雷,如果没有班长,付官平很可能就牺牲了,劫后余生,付官平非常感动,至今想起依旧泪流满面。

渡江战役惨烈异常,付官平是迫击炮连的卫生员,大家坐船过河,敌人就在对面开枪射击,刚刚坐上船就牺牲负伤了7个同志,船被打成了筛子,水直接从弹孔里灌了进去,有些战友的腿也被打穿了,死伤惨重。

除了战况的惨烈外,部队的医疗卫生条件也堪忧,装备都是东拼西凑的,战争上没有无菌环境,就准备个高压锅,将所有的东西放高压锅里高温杀菌,有时连高压锅都没有,就拿蒸包子的锅蒸。

医疗用的绷带都是老百姓们捐的布条,撕成一条条的。

渡江战役后,部队一边打一边来到了云南,当时云南盘踞着大批土匪,到了云南部队又接到上级任务,就地进行剿匪。

土匪都占地为王,云南到处是山,付官平们的第一个任务就是进大山,靠着两条腿扛着装备就进山,大家喊着口号就往前冲:“拉开两条飞毛腿,山高没有脚面高!”

在那以后,付官平成长为了一名成熟的战士,但在两广战役中,付官平还是不幸感染疟疾,疟疾是传染病,部队人多,一不小心就是一传十十传百。

尽管如此,战友没有放弃付官平,不顾付官平是不是传染病,做了个担架,轮流抬着付官平走,不让付官平掉队,无论如何也不愿意放弃他,在战友的坚持下,付官平再次捡回一条命。

付官平在内的九位战友,一起在枪林弹雨中并肩作战,抢救伤员,英勇无畏,在所有中华儿女的努力下,我们迎来了新中国成立,这是他们用青春和热血实现的梦想,他们每一个人都感到无比骄傲和自豪。

就在他们满心欢喜迎接胜利果实的时候,又有新的考验在等待着这些年轻人又一次经历生死的考验。

新中国成立不久,抗美援朝战争爆发,付官平他们作为第六批志愿者进入了战场。

在横跨鸭绿江时,付官平他们就对着祖国母亲宣誓,如果在战场上负伤,轻伤就由战友赶紧背下去治疗,如果是重伤就不用救了,互相给对方家里寄封信,让家里人明白情况就可以了,每个人都做好了赴死的准备。

付官平一行人都是医务兵,平常都在防空洞做的病房内,医务兵离前线远相对安全,但抗美援朝中物资供应不足,吃的是炒面粉,条件好的时候有土豆,天气冷也没有热水可以喝,抓起地上的雪就配面粉吃。

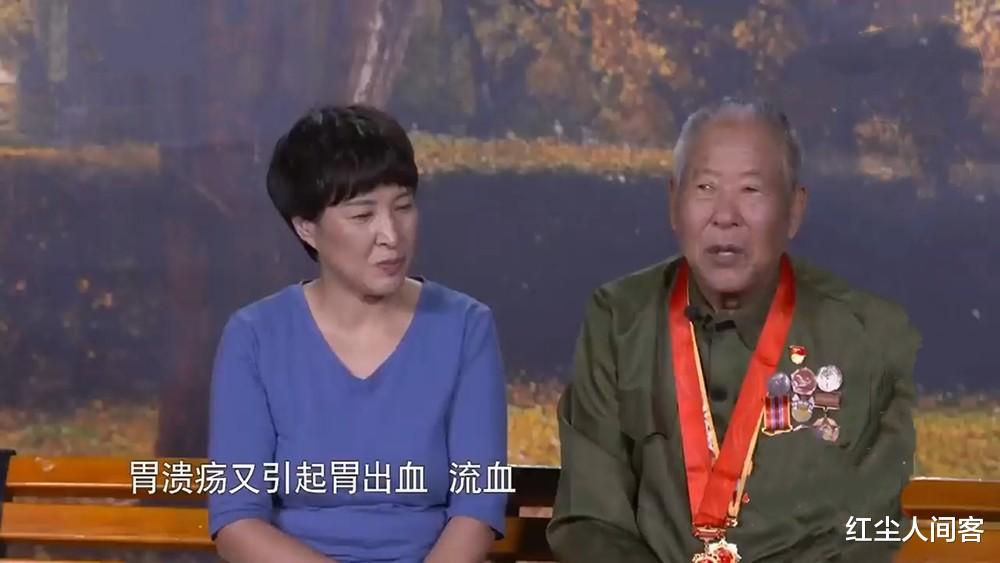

在这样艰苦的环境里,付官平得了胃病时常被胃病折磨,随着胃病的恶化,付官平得了胃出血,每天疼得他不能动,只能躺着。

为了让付官平早日康复,战友们换着办法给付官平准备吃的,他们专门为付官平开了小厨房。

因为付官平是北方人,爱吃面食,为了让付官平吃上热乎的东西早日康复,战友们用自己的面给付官平做了面条,在那样的条件下吃上一碗面,喝上热乎的面汤,这是想都不敢想的事情。

战友们压缩自己的口粮,给付官平做热乎食物,胃病靠养不靠治,在战友的悉心照顾下,付官平的胃病逐渐好转。

抗美援朝中,大家都是白天休息晚上打仗,白天睡觉就在地上挖个坑,用雪或者树叶将自己完完全全地遮盖起来,一来御寒二来敌军的侦察机不容易发现他们,到了晚上他们再从雪地里出来,打敌人个措手不及。

打到后期已经不分什么队什么班了,是哪里需要人就往哪里调,一个班的九个战友被分往了不同的地方,幸运的是付官平跟原班的杨医生分到了一个地方,他们两个被分配到了迫击炮连。

那一天付官平他们按计划横渡照阳江,但天有不测风云,那天下了非常大的雨,下雨飞机不能飞行,上级下令部队提前过江。

付官平他们连队前面还有一个山炮连,连人带牲口有四千人,付官平就跟在他们部队后面过江。

过江后天晴了,敌军的飞机出来巡查了,上级下令了要求立刻就地卧倒。

部队同志们刚刚卧倒,天上就飞来了两架飞机,朝着付官平他们所在的地方就放燃烧弹,燃烧弹将卧倒在地的士兵都烧了出来,紧跟着就是几十门的炮弹轰炸。

炮弹如雨点一般密集地落下,好多战士都因此受伤殒命,其中包括付官平所在的连队,一颗炮弹直接就把杨军医的腿给炸没了,白生生的骨头直接露了出来,炸的就像烧过的干枯柴火,整条腿血肉模糊,只剩骨头连着点肉,肉已经完完全全的模糊了。

付官平赶紧给杨军医急救,为他止血包扎,急救结束后,杨军医整个人都迷迷糊糊的,他用最后的意识跟付官平说:“你给我解了吧,骨头不行了,我也不行了!”

解开绷带后,血直接奔涌而出,没过多久,杨军医就牺牲了。

付官平难受极了,二十多岁的生命就这样没了,在那个年代培养一个医生是多么的困难,往事历历在目,付官平来不及难受,必须跟着大本营的命令进行转移。

晚上趁着夜色,他来到了部队指定的地方,那里有两千名伤员,但卫生员包括付官平在内只有三名,看到那些受伤的战士,付官平哪一个都想救,可有限的医疗条件和人力,让他心有余而力不足,他不得不眼睁睁地看着那些战士倒在自己的眼前。

1953年7月,朝鲜停战协定签订。经过两年零九个月的浴血奋战,中国人民志愿军最终赢得了抗美援朝战争的伟大胜利。

在朝鲜战场上,战友杨明清杨军医已经牺牲,其他战友也在战场上分散,唯一一个和他偶然遇见一起回国的战友梁荣宽,也在工作调动后失去了联系。

付官平一方面为自己和战友们浴血奋战、保家卫国的胜利感到自豪,一方面也对战友们充满了惦念,如今唯一能够怀念战友们的,就是抗美援朝时留下的一张合影,和他们一起浴血奋斗所奖励的军功章。

部队转业后,付官平回到老家山东成了一名医生,在乡卫生所一直干到退休,他在老家山东生儿育女,有两个儿子一个女儿,一家五口其乐融融。

妻子知道军功章对付官平的重要性,将那些军功章保存得非常好,放在专门的盒子里,小的时候孩子调皮,喜欢偷偷将付官平的军功章拿出来玩,母亲知道以后严肃警告他们,让他们不敢再动。

直到长大以后他们才知道,那些军功章对父亲来说,不仅仅是荣耀,更是那段不可磨灭回忆的见证。

即使在今天,付官平依旧喜欢看战争类的书籍和影视资料,每天盯着电视看打仗,声音调的最大声,付官平一个人看的津津有味,

除了看影视剧,付官平还买了抗美援朝战争史,上中下一共三本书,厚厚的一沓,付官平就坐在阳台上,搬一张小板凳,一看就是一整天,三本厚厚的书都被他翻烂了。

付官平91岁,患有心脏病和胆结石,年龄大了身体也越来越不好,他最大的愿望就是再见一见之前的战友。

91岁已是高龄,何况他还是队里年纪最小的一个,谁也不能保证昔日战友是否健在,他自己也明白,有些人很可能这辈子都见不了。

得知了付官平的事迹,相关人员为付官平爷爷展开寻找,他们在媒体上发布了寻人视频,还联系退役军人事务所展开寻找,找寻人团队几个月的努力下,他们找到了其中一位战友,94岁的郭文柱。

郭文柱是河北人,回国后一直生活在黑龙江,跟付官平一样,转业后的郭文柱一直从事卫生医疗工作直到退休。

郭文柱一共有六个孩子,郭文柱的妻子在生下最后一个孩子几年后离世,郭文柱一个人抚养着六个孩子。

郭文柱是村医,只要有人生病,郭文柱提起医药箱就往患者家里赶,不管是白天还是半夜,那个时候家里穷,孩子又多,没有玩具,郭文柱的军功章就成了孩子们的玩具。

虽然他将军功章都藏起来锁在抽屉里,但调皮的孩子们还是能找到,然后将锁撬开拿出来玩,玩着玩着军功章就不见了。

想起自己军功章被孩子玩丢,94岁的郭文柱哭得像个孩子,他攥着战友身上的军功章哭诉道:“我那几个军功章都被老闺女给我整丢了!”

时隔70多年,90多岁的战友再次相见,他们感动得热泪盈眶:“解放东北,一直解放华北,一直解放全国到海南,咱一起都是亲哥们。今天能见见面,是最大的幸福呀老哥!”

两位南征北战一起参加过战斗的老兵,时隔70多年终于在舞台上相见,他们为新中国的成立做出了很大的贡献,从他们的经历来看,我们可以更加直接的感受到那段峥嵘岁月。

其他的战友还在寻找找中,我们希望在生命的最后岁月里,曾经并肩作战的老兵还能最后相聚,我们也将永远铭记他们对祖国的贡献。

图片来源网络 侵删