张隆溪教授A History of Chinese Literature(2023年) 第十一章From Ouyang Xiu to Su Shi: The Splendor of Northern Song Literature讨论的是北宋的文学。此章分七个小节,仅苏轼(1037-1101)一人就占了四节 (p.217-p.228),由此可见,苏轼的分量非轻。

在Su Shi: The Great Literary Genius这节中(p.217-p.219),张教授讲述了苏轼生平第一个大挫折:身陷 the “Crow Terrace Poetry Case”之中, 几乎丢掉性命。“Crow Terrace Poetry Case”就是乌台诗案。

笔者手边各种文学史著作(刘大杰本、游国恩主编本、北大袁行霈主编本、复旦章骆主编本、台大王国璎本)都没有详谈乌台诗案,而张隆溪教授A History of Chinese Literature(2023年) 花了大约一页的篇幅讲述诗案始末。

这是相当特别的设置(emplotment),令人联想起历史编纂中的纪事本末体(金毓黻《中国史学史》,商务印书馆2010 年版,第七章“唐宋以来之私修诸史”第三节“以事为纲之纪事本末”)。

不过,在讨论乌台诗案的时候,张教授集中讨论一首诗,他说:this poemalmost costed Su Shi his life……。这句话引起了笔者的注意。所谓this poem, 指苏轼一首咏桧诗。

由于张教授没有附上汉语原作,笔者好奇心起:苏轼因为哪一首诗几乎丧命?为什么香港城市大学郑培凯教授讲述这乌台诗案时却说“〔苏轼〕写了一篇谢表,几乎杀头……”?(郑培凯《几度斜晖苏东坡》,中华书局2022年版,页139)。

“一首诗”?“一篇谢表”?张、郑两家各执一词。

张教授似乎认定乌台诗案是因苏轼的一首咏桧诗而触发的,关键在那首咏桧诗中末行写“蛰龙”(the lurking dragon):

Awe-inspiring they stand one facing the other,

Their trunks rise up to touch clouds in the sky.

Their roots reach the nether world, never bend or twist,

Known only to the lurking dragon that underground lies.

张教授这本文学史书上没有汉字,所以,笔者起初不知道上面所引四行的汉语原作是怎样的。翻查手边各种文学史书,也看不到苏轼的咏桧之作。

后来在讨论文字狱的专书中笔者看到汉语原作诗题应该是《王复秀才所居双桧》([清]王文诰辑注《苏轼诗集》卷八),其内文如下:

凛然相对敢相欺?

直干凌空未要奇。根到九泉无曲处,世间唯有蛰龙知。

( 王水照《苏轼硏究》,1999年,页375。)

有人向宋神宗告发,上引诗行末句中的“蛰龙”(the lurking dragon)反映作者不敬宋神宗。据张教授的报告: he said the “lurking dragon” Su Shi wrote about had nothing to do with him. 这里, he 就是宋神宗(1048 年-1085 年,1067 年-1085 年在位)。

换言之,宋神宗认为苏轼所写“蛰龙”和自己无关。所谓“had nothing to do with him”意即“何预朕事?”。宋神宗的原话是:“诗人之词,安可如此论?彼自咏桧,何预朕事?”。

然而,张教授接下来却说 Eventually, though Su Shi escaped the death penalty,he was convicted…。所谓he was convicted,意思是,苏轼罪名成立。

到底,苏轼的咏桧诗有没有冒犯皇帝?如果苏诗“蛰龙”与宋神宗无关,如何令苏轼罪名成立?

宋朝李焘《续资治通鉴长编》卷三百四十二记载:

元丰中,轼系御史狱,上本无意深罪之。宰臣王圭进呈,忽言苏轼于陛下有不臣意。上改容曰:“轼固有罪,然于朕不应至是,卿何以知之?”。圭因举轼桧诗“根到九泉无曲处,世间唯有蛰龙知”之句,对曰:“飞龙在天,轼以为不知己,而求之地下之蛰龙,非不臣而何?”上曰:“诗人之词,安可如此论?彼自咏桧,何预朕事?”圭语塞。章惇亦从旁解之曰:“龙者,非独人君,人臣俱可以言龙也”。上曰:“自古称龙者多矣,如荀氏八龙、孔明卧龙,岂人君也?”(《钦定四库全书》)

这故事被杨仲良编入《皇宋通鉴长编纪事本末》卷第六十二。

既然此诗 (《王复秀才所居双桧》) “不臣”之说,已经被宋神宗否定了,怎么可能出现this poemalmost costed Su Shi his life... (p.218) 的局面? 这不是自相矛盾吗?

实际情况应该是: this poem 没有杀伤力,因为宋神宗不信苏轼犯欺君之罪。因此,张教授认定的 The absurdity and virulence of politicized interpretation of poetry,被宋神宗一笔勾消。

综上所述,张教授虽然用了一整页的篇幅交代“乌台诗案”的始末,但是,此页的内容前后多少有点互相矛盾(前面说:咏桧诗蛰龙与皇帝无关;后面说:苏轼几乎因咏桧诗而丢掉性命),令人看了顿感丈八金刚摸不着脑袋。

王云五主编《东坡乌台诗案‧诗谳‧龙筋凤髓判》,商务印书馆1939年版。

关键是:“乌台诗案”绝不是一诗之案。

张教授书中把此案说成this poemalmost costed Su Shi his life..., 这句话,过度强调this poem 的份量。

张教授是不是将“乌台诗案”的肇因归于咏桧诗,是不是有所本、有出处?如果有出处,那么,也许是其源头本身已犯错,误导了张教授。也就是说:错不在张教授。

可是,张教授A History of Chinese Literature(2023年) 全书都不附注释,因此,读者必须自行考查书中说法的来历。

近八十年出版的文学史书有没有哪本有选录《王复秀才所居双桧》? 我们可以调查一下。

民国时期,刘大杰《中国文学发展史》第十九章“苏轼与北宋词人”、第二十一章第二节都讨论苏轼:苏轼“早年因与王安石意见不合,时受厄运,后因诗谤之嫌……”(古典文学出版社1958年版,中册页241)。可见,此案没有引起刘大杰的重视,连“乌台”都没提。

游国恩等人主编的《中国文学史》第五编“宋代文学”第三章“苏轼”写苏轼“因作诗讽刺新法,被逮下狱……”。此书没有提及诗题。

北京大学袁行霈主编《中国文学史》第3册第89页只用了一个注释就交代“乌台诗案”。这注释说明: “乌台诗案”是因为“苏轼在湖州任上以诗文讪谤新政”。焦点不在宋神宗身上,而是在“新政”上。

复旦大学章骆主编本《中国文学史新著》中卷第六章只有一句:“以在诗文中攻击新法的罪名,被新党逮捕下狱,这就是有名的‘乌台诗案’。”(页241)。所谓“新法”,指王安石主持的变法。

可见,章骆主编本也是以“苏轼攻击新法”为事件的核心,而不是苏轼诗中the “lurking dragon”引出了诠释纷争。

苏轼被归入旧党,名列“元佑奸党碑”(内山精也《传媒与真相:苏轼及其周围士大夫的文学》,上海古籍出版社,页152)。

(日)内山精也《传媒与真相——苏轼及其周围士大夫的文学》,上海古籍出版社2005年版。

总之,以上所论四本文学史都没有记载苏轼《王复秀材所居双桧》招来文字祸。台湾出版的文学史书又如何?有详写“乌台诗案”吗?台大王国璎《中国文学史新讲・修订版》只说苏轼卷入党争(上册,页524)。

张教授在通史中既然特标苏轼之诗案,则此事应为重中之重?我们也看得细一点。

咏桧诗的“蛰龙”几乎取东坡之命,是真的吗?

关于咏桧诗“蛰龙”故事,还有一条“尾巴”。据胡仔(1110-1170)《苕溪渔隐丛话》,苏轼借“龙”调侃了新党,以彼之道还施彼身。

宋代胡仔《苕溪渔隐丛话》记载,元丰二年八月苏轼因御史诬陷被捕入狱后,狱吏想利用《王复秀材所居双桧》做文章,在审问时迫问:“‘根到九泉无曲处,世间惟有蛰龙知’有无讽刺?”

苏轼回答得很妙,他引用了王安石的《偶题》:“山腰有水千年润,石眼泉无一日干。天下苍生待霖雨,不知龙向此中蟠” (王安石《临川集》卷三十),声称自己的“蛰龙”就是王安石笔下的“蟠龙”(胡仔《苕溪渔隐丛话》,见周紫芝《诗谳》,页4﹔李一冰《苏东坡新传》台北联经,2020年,第五章第九节)。

王安石在《偶题》中说蟠龙不救苍生,却于山间吐泉。苏、王两首诗并列,苏轼“蛰龙”如果是不敬皇上,那么,王安石笔下的“蟠龙”岂不是在指斥皇上不救苍生?

苏轼声称“蛰龙”就是王安石笔下的“蟠龙”这个小故事,只是传说、轶闻之类,其真实性成疑,然而,其中的“(龙的影射)逻辑”颇为危险,足以诛连以龙入诗的人,当然也可能会伤及写“蟠龙”诗的王安石。

如果“乌台诗案”是由《王复秀材所居双桧》而起,那么,说this poem almost costed Su Shi his life…也还说得通。问题是:“乌台诗案”不是由《王复秀材所居双桧》“蛰龙案”触发的。

“乌台诗案”的触发点,应该不是一首诗,而是苏轼的《湖州谢上表》。

元丰二年(1079年),苏轼调任湖州。按照北宋官场规矩,苏轼必须上表谢恩。苏轼在《湖州谢上表》中发了几句牢骚:“陛下知其愚不适时,难以追陪新进;察其老不生事,或可牧养小民。”(萧庆伟《北宋新旧党争与文学》,人民文学出版社2001年版,页45。)

“新进”和“生事”两个词,是朝廷保守派(旧党)奚落王安石改革派的用语:司马光为了反对王安石变法,给王安石写了三封信,其中指责王安石变法是“生事”;苏轼在《上神宗皇帝书》中,把王安石提拔的年轻官员称为“新进”(朋九万《东坡乌台诗案》,页25)。

监察御史里行舒亶(1041-1103)抓住苏轼谢表的用语,弹劾:“轼近上谢表,颇有讥切时事之言,流俗翕然争相传诵。志义之士,无不愤惋。”监察御史里行何正臣也是据谢表发难。

国子博士李宜之指控苏轼:“教天下之人,无尊君之义,亏大忠之节”。御史中丞李定(1020-1087)指控苏轼“讪上骂下”,并列出四条理由说明应该对苏轼处以极刑。四条理由就是四罪:一、怙恶不悛,其恶已著;二、傲悖之语,日闻中外;三、言伪而辨,行伪而坚;四、诽谤朝廷,怨己不用。请注意:是诽谤朝廷,不是诽谤朝廷陛下(李焘《续资治通鉴长编》卷二百九十九;朋九万《东坡乌台诗案》页3)。

舒亶从《元丰续添苏子瞻学士钱塘集》(1078年) 找出几首诗,掀起对苏轼的攻击:“……包藏祸心,怨望其上,讪讟〔渎〕谩骂,而无复人臣之节者,未有如轼也。盖陛下发钱(指青苗钱)以本业贫民,则曰‘赢得儿童语音好,一年强半在城中’;陛下明法以课试郡吏,则‘读书万卷不读律,致君尧舜知无术’;陛下兴水利,则‘东海若知明主意,应教斥卤变桑田’;陛下谨盐禁,则曰‘岂是闻韶解忘味,尔来三月食无盐’;其他触物即事,应口所言,无一不以讥谤为主。”(《监察御史里行舒亶札子》,见宋朋九万《东坡乌台诗案》页2)。

舒亶还将搜集到的三卷苏轼诗集附上。请注意:是诗集,不是一首诗。 舒亶列举苏轼诗句,是不是都针对王安石的新法?舒亶有没有曲解诗篇诗句的作意?会不会落入the intentional fallacy之中?(关于the intentional fallacy, 请参看William K. Wimsatt & Monroe C. Beardsley的著述。)

从朋九万《东坡乌台诗案》和周紫芝《诗谳》可知,八月十八日苏轼被押到京都,八月下旬就询问他旧作的本意。九月、十月间,审查苏轼与他人往来的文字,例如苏轼写了《次韵黄鲁直见赠古风二首》,第一首如下:

佳谷卧风雨,稂莠登我场。陈前漫方丈,玉食惨无光。大哉天宇间,美恶更臭香。君看五六月,飞蚊殷回廊。兹时不少暇,俯仰霜叶黄。期君蟠桃枝,千岁终一尝。顾我如苦李,全生依路傍。紛紛不足慍,悄悄徒自傷。

(陈新雄《东坡诗选析》,五南图书2003年版,页3)

“全生依路傍”可能是说自己(苏轼)人微言轻、不受重视。最后两句“纷纷不足愠,悄悄徒自伤”化用《诗经・邶风・柏舟》的诗句。《邶风・柏舟》第四章:

忧心悄悄,愠于羣小。

觏闵既多,受侮不少。

静言思之,寤辟有摽。

两诗对照,可见苏诗“纷纷不足愠,悄悄徒自伤”的“悄悄”和“愠”的下文就是“群小”。

当然,“群小”没有在诗中出现(只是隐身在“悄悄”和“愠”之后)。 “纷纷”指“人多势众”,呼应开头“稂莠登我场”。“稂莠”是什么?莠,狗尾草;稂属莠类。二者皆形似禾苗而无实,是有损于禾苗生长的野草。“稂莠登场”相对于“我”无立足之地。

《次韵黄鲁直见赠古风二首》有无刺意?苏轼承认此诗讽刺新法党徒。九月二十三至二十七日,苏轼又供出《开运盐河》是讽刺朝廷“非农事而役农民”(涂美云《北宋党争与文祸、学禁之关系研究》,万卷楼图书股份有限公司2012年版,页53﹔李一冰《苏东坡新传》,台北联经2020年版,第五章第四节)。

总之,御史台指控苏轼“为作诗赋,并诸般文字,谤讪朝政及中外臣僚。”(朋九万《东坡乌台诗案》,页4)。从这记载看,苏轼的政敌没有只盯着一首咏桧诗,而是兼顾“诸般文字”。

张教授说 Eventually, though Su Shi escaped the death penalty, he was convicted…。苏轼“convicted / 罪名成立”,处置却是: 十二月二十八日苏轼出狱,去黄州当团练副使。

苏轼不是因为一首诗冒犯了皇帝而被捕,单单一首诗也要不了苏轼的命。张教授在书中也有指出苏轼不满王安石集团的新法,得罪了新党。

张教授抨击《王复秀才所居双桧》一案中的the absurdity and virulence of politicized interpretation of poetry。所谓politicized interpretation就是“政治化詮釋”。

“政治化诠释”是怎样运作的?张教授在A History of Chinese Literature (2023年)沒有詳解,但是,我们知道张教授对“为了政治目的而做诠释”没有好感。

张教授说过这样的话:“……我非常反对这种为了某种宗教、伦理、政治之目的而歪曲、误读、误解作品文意的阐释,所以我在《讽寓解释》书中特别强调文本本意的重要,认为一切阐释都必须以原文字面意义为基础。”(语见张隆溪《略论“讽寓”和“比兴”》,载《文艺理论研究》2021 年第1期,页7。罗钢《再论“比兴”与“讽寓”——答张隆溪教授之一》,载《清华大学学报 (哲学社会科学版)》2022年5期)。

上引文中的《讽寓解释》,指张隆溪教授的英语专著 Allegoresis: Reading Canonical Literature East and West (Ithaca: Cornell UP, 2005)。这本专书第三章有一节名为Poetry and Political Interpretation (诗与政治诠释)。

张教授认为,经典的讬寓式解读是一种高度意识形态化的解读方法。为了满足某一政治目的,经典常常被后人过度诠释(overinterpretation),其原意也因此被扭曲被误解。张教授列举了《圣经》中的《雅歌》和周朝的《诗经》为例(见于第二章)。

在该书第61頁,张教授提到 ...determined by political aims。简言之,诠释者为了“政治之目的”而特别做出来的诠释就是political interpretation。我们相信,这political interpretation和politicized interpretation (2023年) 相去不远。

《诗经》中的诗篇,作者是谁,多数失落无考,因此,诠释者如果非得说某诗是某人作者写来抒发政见的,那肯定涉及猜测成分 (将诠释者自己的猜测等同作者之意),然而,猜测无名作者的作意很有可能会猜错。

张隆溪教授Allegoresis(2005)一书讨论的主要是“经典”的解读,不是苏轼诗的解读,不过,书中第三章也举了乌台诗案为例。

话说回来,politicized interpretation 是否一定不妥当?关键是:被诠释的原作,本身是不是隐晦的“政治诗”,如果是,那么politicized interpretation未必不妥。

苏轼没有在诗篇中抒发对政治的意见吗?苏轼有些诗篇确实蕴有政治信息,正需要接受者(receptors)做 politicized interpretation of poetry,例如《和韵答黄庭坚两首》就蕴有苏轼的政治倾向。

简言之,politicized interpretation of poetry 本身(政治化的诠释)和 absurdity沒有必然的关系,例如:陈寅恪(1890-1969)的诗作,蕴含大量政治元素,须从政治角度进行诠释,参看台湾佛光大学吴亚泽所撰博士论文《诗情史笔——陈寅恪政治诗研究》,佛光大学2020年。陈寅恪本人曾经对诠释者挖出作品中的政治隐曲表示首肯,并许以“作者知我”四字评语。

《陈寅恪集》

苏轼本身就是政治人物,他身陷于政治漩涡中,对王安石新法很有意见,言为心声,因此,苏轼写的诗为什么不可以有政治含意?如果原诗根本就是“政治诗”,那么,诠释者使用恰如其分的政治化诠释不是很合适吗?

笔者的意思是:不能一刀切、不能事先认定凡politicized interpretation必定不可取。苏轼早年偏爱对政事发表意见,如果读者事先认定苏诗和 politics绝缘,这种前设(presupposition)会令人读苏诗而不得要领。

较稳妥的做法是充分考虑写作背景,视乎各种写作因缘再做具体的文本分析,例如,乌台审讯中,苏轼有时承认自己某诗确是反新政(日本学者内山精也 [Seiya UCHIYAMA] 指出,因为北宋末的乱局,朝廷的机密文件流落民间,乌台文件流传了下来。参看内山精也《传媒与真相: 苏轼及其周围士大夫的文学》,上海古籍出版社2005年版)。过分绝对化、一味强调政治化诠释有害,容易滑向“过犹不及之彀”。

复旦大学王水照教授(1934 - )说:“苏诗对新法的攻击,有时是全篇,有时是断句,涉及到几乎全部新法。”(王水照《苏轼研究》,中华书局2015年,页144)。

试问:苏轼写作如果本来就有“政治化”的目的(反对新法),而读者如王水照以“政治化诠释”对待苏诗,怎能说必定不妥? 穿凿附会的政治化诠释固然不可取,对此没有人会持异议,然而,何需因噎废食?(读陈寅恪的诗,能不谈政治?) 离开了具体的、实际的案例分析,泛泛而论终究是意义有限。

张教授讨论乌台诗案以《王复秀才所居双桧》为核心,依据为何?

从张教授的Allegoresis: Reading Canonical Literature East and West(2005年)第60页, 我们找到了端倪:张教授是依据叶梦得《石林诗话》讲述的故事。

张教授在Allegoresis一书中标示了出处:in Lidai shihua, ed. He Wenhuan, 1:410。按:He Wenhuan 就是何文焕,他编有《历代诗话》,此书收录了《石林诗话》。

然而,史料显示:《石林诗话》所载,不是唯一的说法。

宋人王巩(1048—1118)《闻见近录》说:“王和甫尝言,苏子瞻在黄州,上数欲用之。王禹玉辄曰:轼尝有‘此心惟有蛰龙知’之句,陛下龙飞在天而不敬,乃反欲求蛰龙乎?”……

若据王巩所述,取“蛰龙”攻击苏轼之事,正当苏轼身在黄州(另参王水照《苏轼硏究》河北教育出版社,1999年,页375)。苏轼贬居黄州,是烏台詩案审結之后的事。王禹玉(1019—1085)用“蛰龙论”来阻止神宗重用身在黃州的苏轼。

王巩,是苏轼的好友。苏轼诗集之中,有《送颜复兼寄王巩》、词集中有《定风波·南海归赠王定国侍人寓娘》(按:王巩,字定国)。

无论咏桧诗“螫龙案”出現在哪个年代,张教授倚重的咏桧诗“螫龙案”,其“诠释的暴力”都被宋神宗煞住。苏轼获罪,也不是因为他写了“螫龙”干犯谤君之罪。

话虽如此,讨论politicized interpretation仍有它本身的意义。下面笔者简介一个案例。

国民党迁台后几十年内,个别移居台湾的学者谈《红楼梦》喜欢套用“反清复明”框架,例如潘重规 (1908—2003)的好几本著作就是大谈遗民要反满清、要光复河山,这令人联想到潘先生可能是“政治目的先行”(先有政治目的再到小说中找“证据”)。

事实是否如此,难以定谳,然而,《红楼梦》开头已经声明“朝代年纪,地舆邦国,却反失落无考 ”,故事中的“金陵省”也是架空的,現在诠释者违反文本所说,硬说“故事背景是清朝、明遗民思念明朝”,这样能有多少公信力?(参看洪涛《幻笔的艺术:〈红楼梦〉的“金陵省”与“所指优势”释出的要旨》,载《红楼梦学刊》2020年第3辑。这篇文章的简介版,见于“古代小说网”2020年8月16日)。

为何有人声称《红楼梦》主旨是“反清复明”?恐怕有些学人先落入“贾府故事的背景是明朝灭亡数十年”和“目的先行”的圈缋中,然后借《红楼梦》来印证自己的信念、自己想要宣扬的一套。其实,《红楼梦》故事的年代有金陵省、京营节度使之设,而现实世界里,明亡以后的日子何来金陵省、节度使?

运用这一套路进行诠释的佼佼者,近年有廖咸浩《红楼梦的补天之恨: 国族寓言与遗民情怀》(联经出版事业股份有限公司2017年版),其论说之关键在所谓“《红楼梦》作者的遗民情怀”。

廖咸浩《红楼梦的补天之恨:国族寓言与遗民情怀》,联经出版事业2017年版。

此外,想必是受其留学海外的背景所染,廖咸浩教授不免要动用外国理论来解说、发挥,其论题之广、论域之大,超越潘重规论述甚多。

如果《红楼梦》作者根本就不是明遗民,则政治化诠释(明遗民的政见、立场等等)将何所附丽?哪一位明遗民明确说过自己写了“反清复明”的《红楼梦》?有文献记录为依据吗?明遗民作者自我隐藏、连姓名都不为世人所知?

当然,不管是谁(作者)都有权调侃一下满清政局,只是《红楼梦》中颂圣言辞也有不少,绝非全书处处抨击满清当局。诠释者如果只挑有利于己说的书中细节加以发挥,刻意无视书中的大关节大背景,能有多少公信力?

套用过“作者已死,读者诞生”观念(reader-response theory),诠释者就可以越俎代庖以私见为原作意吗?诠释者这样做的话,或有小群体受落,但是,长远难免要遭遇读者大众的“冷暴力”(详情请读者参看洪涛《红楼梦与诠释方法论》,北京图书馆出版社2008年版)。

洪涛《红楼梦与诠释方法论》

因此,作者本人、作者本意“藏得多深”才是诠释的决定性因素:苏东坡“藏”得较浅,像李商隐那样的诗人“藏”得较深 (参看笔者下一篇文章)。

A History of Chinese Literature(2023年)是一本通史。张教授叙述乌台诗案的始末,就是在通史中呈现了事件的本末。那么,书中乌台诗案部分可视为局部的纪事本末体。

笔者比较认同郑培凯教授所说(案件由一篇谢表触发),断定苏轼咏桧诗不是案件的核心。日本学者内山精也列出乌台诗案涉事诗共49首,其中不包含《王复秀才所居双桧》(内山精也《传媒与真相:苏轼及其周围士大夫的文学》,页267)。

当然,张教授借“蛰龙案之本末”来讨论politicized interpretation, 并非全无意义。上文笔者讨论过,结论是:politicized interpretation可以配合政治诗。

纪事本末体和编年体都是中国历史编纂所用的体裁 (参看Hayden White,The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation.Johns Hopkins University Press, 1990)。

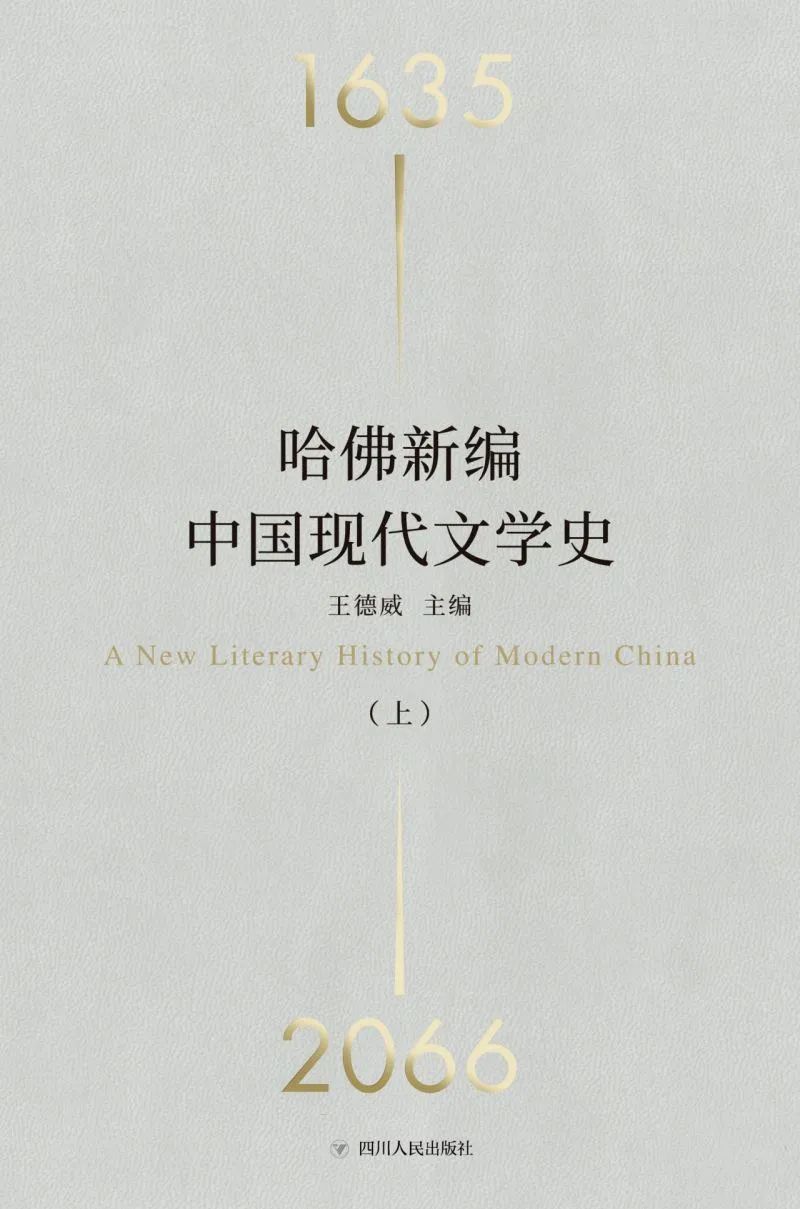

张教授的文学史著作擅用纪事本末体,但是,对于用编年体写成的《哈佛新编中国现代文学史》张教授却不满意,评为:“乱麻”“都讲得非常零碎”“没有太大的价值。”(出处:2022年10月15日上海复旦大学中华文明国际研究中心“撰写文学史的挑战”学术讲谈会)。

其实,张教授书中叙述东坡诗案特详,不就是挑出1079年这一年的事来详加讨论吗?(为什么张教授对1079年的事件特别看重?有何目的?同为文学史书,刘大杰本、游国恩主编本、北大袁行霈主编本、复旦章骆主编本、台大王国璎本都没有对1079年案件做特别的处理。)

撰有《文学史的权力》一书的复旦大学戴燕教授独具慧眼,她看到《哈佛新编中国现代文学史》所用编年体制有若干好处(戴燕《重写文学史如何可能》,载《读书》2021年6期)。戴燕的意见比较宽容,至少反映了她对史书多样性(diversity)的尊重。

“咏桧诗蛰龙案”如果付诸编年的话,应该编在何年?

如果确如王巩所记,借苏轼咏桧诗发难之事发生在苏轼的黄州时期,即元丰三年到七年之间,那么,“咏桧诗蛰龙案”也就和1079年(元丰二年)结束的乌台诗案毫无关联。

这样一来,“咏桧诗蛰龙案”的编年问题可能威胁到A History of Chinese Literature(2023年) 和 Allegoresis: Reading Canonical Literature East and West(2005) 二书的乌台诗案论述。张教授的中文论文至少两次引用此“蛰龙案”,分别是2004年6月《诠释的暴力》一文(页9)、2021年1月《略论“讽寓”和“比兴”》一文(页8)。

以“蛰龙”论乌台诗案,其中的不安因素至少有两个:一、“蛰龙案”发生的时间,有歧说;二、宋神宗已经断然否决掉“蛰龙”妄说。

A History of Chinese Literature(2023) 所述之乌台诗案,是否本末和编年都值得复按?

这里谈一件“诗案本末”之外的“后事”作结。苏东坡被贬后的第四年,即元丰六年,苏东坡和张怀民夜游承天寺后写了篇《记承天寺夜游》,结尾自称苏张二人是“闲人”。

“闲人”与“忙人”相对,正如出事之前苏东坡自认“老”,不如朝廷的“新进”。“闲人”背后似乎另有“忙人”存在。

值得注意的是“闲人”是苏东坡自称、自嘲,与“新进”“生事”等语讥刺别人不同,因为“闲人”只说自己,不涉新党新法,这样写自然多了点“防守性”(防止再次落人口实),虽然张教授认为“闲人”是受政治打压后的怨言:behind their forced “idleness” there was a sense of repressed sorrow (p.220)。

此处,张教授似乎据“闲”字读到文字背后的repressed sorrow, 这样是不是等同说出了politicized interpretation? 所谓sorrow, 到底是从原文的何字何词释读出来的?张教授强调“任何解释都必须以文本字面意义为基础”,不容许“过度阐释”(2021:1)。那么,为什么能从“闲”(“idleness”) 能读到repressed sorrow?

苏东坡自称“闲人”,有无政治含意?自称“闲人”,指涉范围只限于自身,难道不是为了避免再陷入政治风暴中吗?苏东坡的作者之意,和诠释者之意,能一致吗?作者之意比较重要,还是诠释者之意更重要?

关于编年体的作用,请读者参看“古代小说网”2024年3月21日洪涛《诗史断裂是有意为之?——略谈编年体的作用》一文。此外,关于文学史书用编年体和《哈佛新编中国现代文学史》,请读者参看“古代小说网”2023年12月13日,洪涛《从哈佛博士非议〈哈佛新编中国现代文学史〉谈起(读张隆溪教授的英文版中国文学史・四)》一文。

2024年5月26日,“古代小说网”刊出洪涛《试以远读法 (distant reading) 对抗遮蔽式经典史》一文。同一天,笔者发现,张隆溪教授在2015年5月9日香港浸会大学一次演讲中也提及distant reading, 他说:“意大利学者莫雷利(Franco Morretti),他在美国教书,是很重要的一个批评家,他提出一个重要观念,就是远距离阅读(distant reading)。我刚刚讲因为世界上文学作品数量惊人,我们的生命有限,不可能每个人读世界文学。莫雷利所谓远距离阅读就是一个解决这个问题的办法。作为一个比较文学和世界文学的研究者,当然你要首先对两种或几种文学传统有深入的了解,但是在这个之外,你不可能读所有不同文学传统里的作品,所以你就应该读其他国家学者最好的学术著作,看看他们讲的那些国家最重要的文学作品是什么,这样的了解就比你直接读原文有效益得多。”

张隆溪教授心中的 distant 是指“远距离”,而“远距离阅读”是指“读其他国家学者最好的学术著作”。