人类对原子的认知历程可以追溯到2400年前,古希腊哲学家德谟克利特在无聊的时候用树枝画沙地时猛然提出一个疑问:如果把贝壳不断掰碎,最终是否会得到一个什么呢?

他觉得这样一直掰碎下去,一定有一个不能掰开的基础粒子,于是他想了一个命名,称之为“原子”。

这个朴素的猜想如同埋入沙地的种子,要等待20多个世纪才能发芽。

1803年,英国化学家道尔顿通过称量气体发现了关键规律,氧气总比氢气重7倍,而电解水后,氢氧质量比是固定的,总是为1:8。这位学者突然意识到,分子应该由特定质量的微小颗粒构成。水不是转化成了氧气分子和氢气分子,而是水分子分离出了氧原子和氢原子,之后氧原子与氧原子结合成了氧气分子,同理,氢气分子也是一样。

于是他在《化学哲学新体系》中提出这样一个观点,同种元素原子质量相同,不同元素原子性质、重量是不一样的。尽管后来发现同位素和等压线的存在证明其理论错误,但这仍是人类首次用科学方法定义原子。

19世纪中叶,真空管实验为原子研究打开新窗口。1854 年,海因里希·贾斯勒作为一名熟练的玻璃吹制者,担任德国物理学家朱利叶斯·普鲁克的技术助理。因为他会吹玻璃,所以能帮普鲁克制造大量的真空管,这在当时可是一项十分了不起的技能。

1858 年,普鲁克着力研究真空管实验。他在真空中放置闭合的两个电极并施加高电压,电流在电极间流动时,玻璃管内表面出现了神秘的绿光。

当时科学家都以为这光芒是电流通过的特征,到了 1869 年,普鲁克与威廉·希尔一起,使用感应线圈的真空管重复实验,对管内气体和不同电极材料进行研究,他们发现真空中产生的辉光与气体性质及电极材料无关。

当把物体置于阴极前,物体在光芒中投下阴影,这表明发光是来自阴极的某种射线引起的,这些射线后来被命名为阴极射线。

名字是有了,可它到底是什么?大多数法国和英国物理学家认为阴极射线是带电粒子,而多数德国物理学家则认为它们是某种波。

这个现象引发各国科学家关注,但直到1879年,英国物理学家克鲁克斯用磁铁让绿光偏转,才证明这种被称作“阴极射线”的物质带有负电荷。

这个实验很重要,得出了三个结论:第一,阴极射线带电;第二,它是物质,具有质量而不是波;第三,分子是可以再分割的。只不过当时人们并不清楚,这个阴极射线不是原子而是电子。

当然了,那个时候关于原子是什么样,科学家们都搞不清楚。

直到1897年,剑桥大学的约瑟夫·约翰·汤姆逊改进真空管实验,通过精确调节电场和磁场强度,计算出阴极射线粒子质量仅有氢原子的千分之一。他将这种带负电的微粒命名为“电子”,彻底推翻西方2000多年“原子不可分割”的传统认知。

但是新的问题又来了,既然原子可以分开,那把原子掰开里面是什么样的?没有一个仪器能直接观察,只能靠瞎猜。

汤姆逊大概非常喜欢吃甜食,他随后瞎猜了一个葡萄干布丁模型,原子是不带电的球体,电子如同布丁里的葡萄干均匀分布其中。

这个模型也被称作“西瓜模型”,给出的理由很简单,原子是不带电的,而电子是带电的,那里面一定有个瓜瓤是带正电的,这样才能中和。

汤姆逊的这个原子结构模型一提出来就有很多人表示支持,但是有一个反骨仔,站出来说不对,而这个反骨仔正是他的学生卢瑟福。

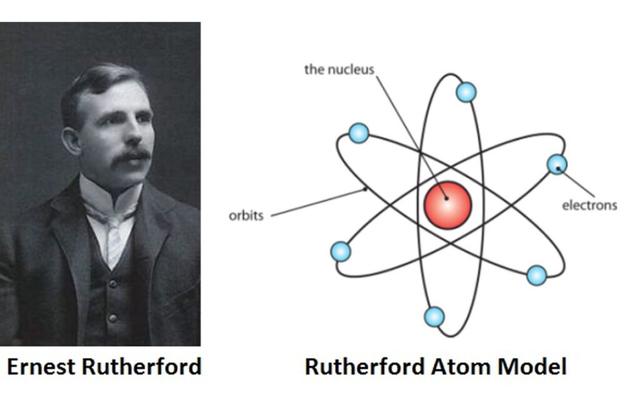

1909年,卢瑟福指导学生在曼彻斯特大学进行α粒子轰击金箔实验。绝大多数α粒子直接穿过金箔,但每8000个粒子中就有1个发生剧烈偏转。卢瑟福据此推断,原子内部很空,且存在体积极小但质量高度集中的核心,也就是原子核。原子核带正电,电子围绕着原子核转圈。

卢瑟福对自己的原子结构模型很自信,把这个原子结构称为“太阳系模型”。

不知道你是否发现这里有一个巨大的漏洞,为什么电子非要绕核运动?它应该塌陷才对啊?按照经典电磁理论,绕核运动的电子会因辐射能量而坠毁,这与现实明显不符。

该怎么办?所谓“遇事不决,量子力学”,1900年,普朗克能量量子化理论提出,1913年,丹麦物理学家量子力学大神玻尔提出量子化轨道理论,即电子只能在特定轨道跃迁,吸收或释放固定能量,所以有轨道限制,不会塌陷到原子核上去。

该理论完美解释氢原子光谱问题,但在复杂的原子体系中出现了偏差。1919年,卢瑟福又上大分,用α粒子轰击氮气时首次发现带正电的质子。但原子核质量远超质子总量,这个谜团困扰科学界13年。

1925年,海森堡提出不确定性原理,另外薛定谔建立波函数方程,表明电子的绕核运动不是像行星一样有特定轨迹的,而是一会出现在这里,一会出现在那里,所谓的轨道只是一个电子云层。

1932年,物理学家查德威克做实验时发现,某些射线能使石蜡释放出质子却不带电。他意识到这是质量与质子相当的中性粒子,显然不是质子,于是他命名为“中子”,中子的发现不仅完善了原子模型,更为后来核能的利用奠定了基础。

至此,原子的性质和内部结构被确定。它是这样的,原子内部有个核,核里是中子和质子,外面是一层一层的电子云,每一层有若干个电子随机出现在不同的位置,没有明确轨迹,是不是很简单?