三峡大坝的宏伟规模和深远影响在全球范围内都极为少见,大坝巍峨耸立,远看像一座山,高度足足有180多米,坝体长度2309米,蓄水水位更是高达175米。

在水面之下,是涡轮发电机的进水管道,这是大坝发电系统的核心组件。当大坝水闸开启之时,上游水流携带着巨大的水压涌入管道,驱动发电机涡轮旋转。水流的强劲冲击力使得叶轮开始转动,为涡轮机提供了连绵不绝的动力源泉。

而涡轮机上方,发电机转子凭借磁铁产生发电所必需的磁场,转子磁铁持续旋转,发电机随即开始发电。每台发电机的发电量可与一座小型核电站相媲美,而三峡大坝总共配备了32台这样的超大型发电机。

三峡大坝的选址很巧妙,在河谷之中,可以利用山体来增加坝体的强度。在三峡大坝动工之前,工程师们需根据测算的水位高度,精心设计大坝方案。

建造之初,首先需要在大坝三分之二处构筑一个临时的石砌围堰,围成一圈后,将围堰内的江水抽干,在干涸的河床上,先行建造大坝的前两部分,待这两部分竣工后,再拆除围堰。

随后,用石块填实坝体,并用混凝土加固。混凝土凝固后,在其上方筑起一堵混凝土围堰墙。随着坝体位置的水位逐渐得到控制,最后一段主坝的建设顺利推进,包括坝体建造、船闸设置和机房安装。最终拆除围堰,让水流经由涡轮发电机奔腾而下。

长江作为世界上最繁忙的内河航道之一,过往船只可通过两种方式穿越三峡大坝,一种方式是经由阶梯式船闸,船只一层层地攀升。船只进入船闸后,闸门紧闭,随后通过管道向闸内注水,利用水的浮力将船只抬升至下一个船闸的高度,整个过程耗时约3个多小时。

另一种快速通道则是乘坐一部高达40层楼、载重量达15000吨的超级升降机。船只可直接驶入升降机的水槽中,升降机上方设有与载重量相匹配的配重块,配重块数量可根据船只吨位随时调整。

每个配重块重达1000吨,由滑轮驱动升降,滑轮另一端连接至下方的大水槽。电机启动后,16个配重块缓缓下降,船只和水槽随之升起。最终,船只被抬升至113米高的顶部,整个过程只需35分钟。

长江自西向东奔腾不息,上游冲刷的泥沙在大坝拦截处沉积,随着时间的推移,沉积物越积越多。

为了应对此问题,工程师们在大坝深处安装了一排闸门,每扇闸门重达10吨,通过强大的液压活塞来启闭。闸门一旦开启,被阻挡的沉积物便随水压释放迅速通过闸门,继续流向下游。

这种独特的排沙设计是三峡大坝的巧妙之处,灵感源自100多年前的一场洪灾。

1889年,美国宾夕法尼亚州遭遇持续强降雨,大坝水位迅猛上升并漫过坝顶。令人震惊的是,几十米高的坝体在数分钟内相继崩塌,大坝主体轰然倒塌,巨大的水墙淹没了整个约翰斯顿小镇,造成2500多人丧生。

事故缘由在于水流从高处落下时,在大坝底部形成一股巨大的能量,直接摧毁了大坝的地基和承重结构。吸取此次事故教训后,人们在大坝底部设计了圆弧形坡道。高处水流喷射至此位置时,形成两个对流的漩涡,此阶段能消耗80%以上的能量,从而大幅降低水流的破坏力。

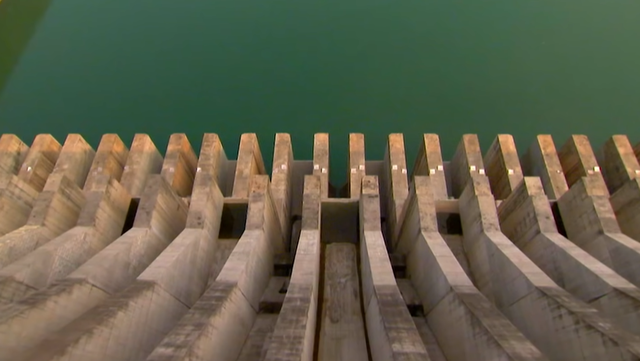

然而,三峡大坝高度达180多米,当时并无先例可循。因此,工程师们并未贸然采用该设计,他们选择在大坝表面采用网格状结构来消耗水流能量,并在接近底部的位置预留了泄洪闸口。当大坝内水位上升时,上游水流从这些闸口喷涌而出。尽管闸口水压极高,但喷出的水流仍会对水下坝体造成破坏。

为解决此问题,工程师们在泄洪闸口前安装了一排弧形混凝土导流板,汹涌的水柱在向上喷射过程中被分解成能量分散的小水滴,然后洒落在大坝前方100多米处。如此设计,完美阻挡了世界上最凶猛的水流对大坝地基的破坏。这是人类水利工程的一大奇迹,看似惊险万分,实则是最安全、最智慧的设计。

三峡大坝于1994年正式破土动工,历经17年的艰辛建设,于2011年圆满竣工。如今,其年发电量超过1000亿度,雄踞世界之首,是名副其实的超级基建工程。