1945年8月9日,原子弹“胖子”被投向日本长崎,这是日本人尝到的第二颗原子弹,那么“胖子”是如何制作的呢?它的工作原理是什么?

我们要知道,在元素周期表中,比铅重的元素在长时间后都不稳定,会衰变为更轻的元素。而铀235和钚239就是不稳定中的极不稳定,所以可以做主要的裂变材料。

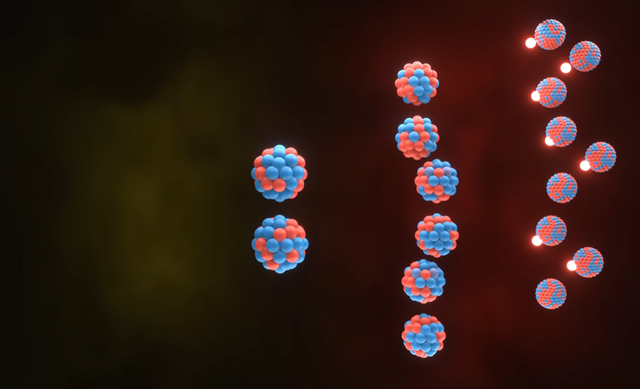

以钚为例,其原子核稳定性差,当一个自由中子与其碰撞时,钚原子核分裂成两个较小原子核,同时释放2—3个新中子,在此过程中会产生质量亏损,亏损的质量就转变成了能量,这就是核裂变。

根据爱因斯坦的质能方程, E = mc ²,这里的c指的是光速,在理想状态下,亏损1公斤的质量,可以产生2154万吨TNT的爆炸当量。但是显然不可能完全亏损这么多,而且大多数能量被用作中子轰击其它原子核了。

若释放的新中子继续与其他钚原子碰撞,就会产生新能量和新中子。如此进行下去,就能让核裂变持续进行,释放的能量不断增加,中子也不断增加,这就是原子弹的第二个关键理论——链式反应。

怎么样才能开启这个链式反应呢?你需要知道第三个知识——临界质量。所谓临界质量就是一个核裂变的物质,必须达到一定的质量才能爆炸。武器级高纯度钚,通过特殊设计临界质量是6公斤以上,如果低于这个质量,中子就会逃逸,裂变反应持续不下去。

钚要达到链式反应需要30万个标准大气压,而且是对称压缩,这是如何做到的?

来看看“胖子” 的内部构造,其实很简单,就和俄罗斯套娃一样。

制造“胖子”的原材料主要是三种不同爆速的炸药少许、小钚球一个、大钚球一个、空心铍球一个、铀238球壳一个、塑料壳一个、铝壳一个、钢壳一个,电子雷管32个。

“胖子”的核心是一个直径约2厘米的中子诱发器,其内部有一个小钋球,周围被铍壳包裹。铍作为中子反射器能提高裂变效率,塑料壳防止提前爆炸,铝球传递冲击波,炸药层产生高压缩力,钢壳起保护和增强威力作用。二者间有规则形状的钋箔,钋能辐射α粒子,铍能吸收α粒子后释放中子。

在中子诱发器外,套的是直径9.2厘米、重6.19千克的钚球,其外层又套着着铀238防止中子逃逸,铀238外面套一层薄塑料壳,塑料壳被厚铝壳包裹。

铝壳外放的是32块快速炸药,成分含60%的RDX和40%的PNT。它的外层又套着快速炸药和慢速炸药组合层,这样在爆炸时就能汇聚冲击波,在铝球中心产生高温高压,压缩钚和内部的中子诱发器。

每块炸药配备雷管,这些组件称“物理包”,是用于点火的。最外面是厚重钢壳,用来聚能,防止炸药冲击波向四周扩散。炸药由电子雷管引爆,带电容器产生电流分配给雷管,保证每块炸药同时起爆。

“胖子”里还有其他配件,比如传感器、定时器、雷达和控制器。红色电线连接电池组供电,尾部有压力传感器,在胖子的外壳有4个侧距雷达,外加六个安全塞,确保运输时候安全。

尾部安装的是降落伞组件,这个降落伞是投下“胖子”后稳定姿态用的。顶部是4个碰炸引信,当然“胖子”并不依赖它们起爆,碰炸引信是冗余设计,空爆不成功它才会派上用场。

“胖子”造好之后,只要把它扔到长崎上空就行。

1945年8月9日凌晨,“胖子”被装载进B-29轰炸机,从天宁岛空军基地起飞。因小仓市天气不佳,飞机改飞长崎。

到达后,原子弹内部计时器激活倒计时,15秒后气压传感器和雷达系统启用,43秒后雷达测距500米时,点火系统激活。X单元电容器放电引爆外层炸药,冲击波传递到钚球,使其压缩成超临界状态。中子诱发器破裂,钋和铍混合产生大量中子,引发钚球裂变反应,释放出相当于2万吨TNT的能量,产生4000摄氏度火球和强烈冲击波。造成约4万人直接死亡,后续几十年仍有20多万人死于核辐射并发症。

原子弹的原理和工程设计,展示了人类对微观世界能量释放的深刻理解和精密掌控,但其带来的巨大破坏力也提醒人们要谨慎对待这一强大能量。

所以,即便你了解了原理,也不要轻易尝试在家里手搓原子弹。